文稿

你好,我是韦羲。

英国诗人沃伦有一首诗:

那只是一只鸟在晚上鸣叫,认不出是什么鸟,

当我从泉边取水回来,路过满是岩石的牧场,

我站得那么静,头上的天空和水桶里的天空一样静。

多少年过去了,多少地方多少脸都淡漠了,有的人已经谢世。

而我站在远方,夜那么静,我终于肯定,

我最怀念的不是那些终将逝去的东西,而是鸟鸣时的那种宁静。

这首诗名为《世事沧桑话鸟鸣》。我也常常留意到鸟声,小时候,每年夏天我都在我家旁边的荷塘见到一只翠鸟,就是一种背和翅膀颜色都翠绿的鸟,它的腹部是棕红的,嘴巴很长,是正红色的。我总以为我每年看到的都是同一只。后来知道很多人对鸟类都有类似的感觉,就像北宋词人晏殊写的“似曾相识燕归来”。

翠鸟,图源:Wildlife Journal Junior

西方人也有同感,博尔赫斯认为,在某种程度上,个体也就是种群,他说,18世纪末期济慈诗里的夜莺也是圣经时代路得的夜莺。

当然博尔赫斯的分析是有其他的含义,但似乎也可以用来解释我们“似曾相似燕归来”的感觉。

年少的时候,我在广西边远的小镇里,那时网络时代还没到来,那里图书也很少,但因为爱艺术,我从画册里看到世界各地。

世界各地应该都是不同的吧,但是,那些在画册里看到的我从没到过的地方,竟然也能唤起我的乡愁和热爱,好像全世界都有我的故乡,都似曾相识,我的故乡分散在世界各地,我的梦想藏在世界各地,等我去找。

于是,也就有了画说第二季的主题。

那我们这一季讲什么?要怎么讲呢?上一次节目《中国艺术2000年》是按时间顺序,这次,画说第二季会和第一季一样,不是编年史,而是着重专题,总共30讲,大致一讲一专题。又分两大部分,第一部分谈西方现代主义,是跨文化的艺术史,第二部分是中国花鸟画的象征世界。

我们从马奈在巴黎草地上的午餐开始,观看雷东恐怖却善良的黑洞和巨大的沉默物,还有高更远在南国海岛上的黄皮肤的身体,在开放或不开放的当下,一起重读和回忆西方现代主义艺术和中国花鸟画,从图像里看世界。

西方现代主义

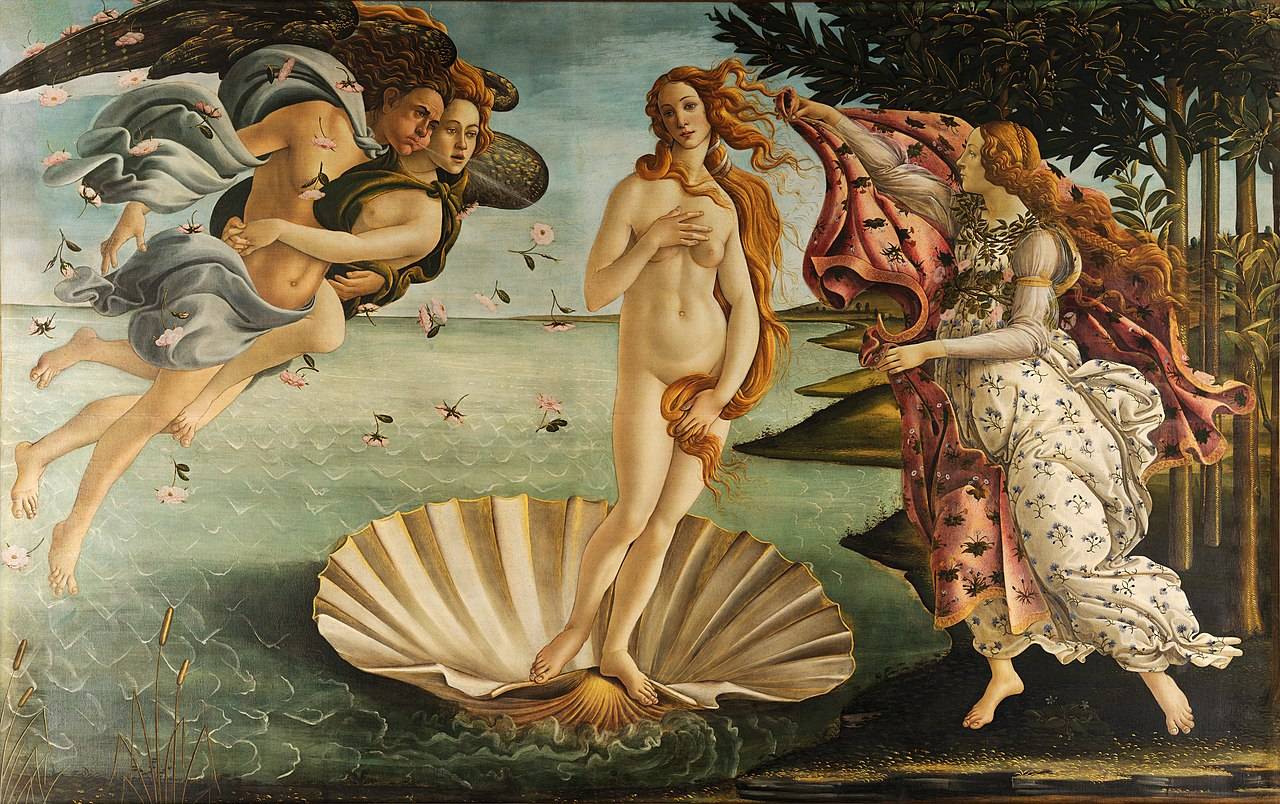

可以说,西方现代主义是从风景和女人体开始的。

西方人物画处处是象征和隐喻,女性是美好事物的象征,是欧罗巴,是春天,是河流,是地中海,是真善美,是智慧,是自由,是胜利,人可以象征自然万物,这大概也是一种“人是万物的尺度”吧。

不过,象征自然万物的人其实是神,那么“人是万物的尺度”其实也是“神是万物的尺度”。这些,可能就是欧洲古代风景画和花鸟画不发达的一个原因。

桑德罗·波提切利《维纳斯的诞生》,1482-1486,图源:Google Art Project

到了近代,众神隐退,风景画和包含花鸟的静物画的地位越来越高,引发了西方艺术的现代主义运动,还发展到用抽象的几何形体来归纳自然,终于走向绘画的一次“终结”。

保罗·塞尚《圣维克多山》,1904,图源:Philadelphia Museum of Art

注意,这只是一次“终结”,绘画还在,绘画永远都在终结,永远都在重新开始。另一方面,风景和静物花鸟地位的提升,其实也是现代人对自己的肯定,同时风景和静物也在转化,也成为象征。

总之,艺术无非就是身体和世界,无非是我和世界之间。或早或晚,全世界的画家都把大自然身体化、人格化、精神化,用身体和大自然做象征,营造一个精神世界,建立一个有人格的,充满象征和理想的世界。

这一季的西方现代主义部分,通过看艺术家怎么画自然万物,我们会解开一些长久以来的误会,比如西方艺术中的现代主义常常被描述为是反文学、反叙事的纯绘画运动,但我想在节目里呈现它的另一面,就是现代主义和文学的关系。比如艺术里雷东与文学里的马拉美,他们有多相似。

还有,我们会发现从德加的构图到梵高的花和原野、从柯罗的树林到塞尚的山和静物,都和中国艺术有或直接或隐秘或间接的联系,通过将西方和中国艺术中自然世界的对比,我想来和大家讨论古老的中国艺术和西方现代主义的关联,东西方艺术的相通,又是怎样相通,以及如何影响。

只有中国有“花鸟画”

第二部分,就是我们中国的花鸟画。在古代,只有中国的“花鸟画”是有系统性的,而且与精神、人格有关。

西方艺术里的人物可以象征自然万物,相反,中国人画花鸟,有花鸟,尤其有自己,尤其有天地宇宙——这就是中国哲学或是中国艺术所谓的远意吧。

自魏晋以来,中国人就惯于把人格与精神寄托在自然身上,而且绘画艺术也同步发展到可以折射自身文化所达到的高度与深度,以物观物和以我观物的状态也体现绘画上,花鸟画既能观照活泼自在的万象,也可以呈现万物的存在,达到形而上的境界。

中国的花鸟画,花鸟在山水里,在有与无之间——这里的有与无,要具象地去说,“无”就是画面里的留白,但留白不仅是绘画的空间问题,也是哲学问题。

艺术家是高度自我怀疑、自我反省的动物,在艺术活动中我们得以深刻的认识到自己。几年前的一次活动,谈到写作和画画,我说,“写文论是面对文字,应用知识;画画是面对自己,是和艺术搏斗,和艺术争夺自己。”不过这说的是古老的艺术。

当代艺术有个好处,可以靠智力、洞察力来成事。古老的艺术比如绘画、雕塑、书法、音乐,都直指向人,无法回避,虽然古老的艺术也需要智力与洞察力,然而单靠智力和洞察力,还出不来好的艺术,还是要看人。

所以说字如其人、画如其人,风格即人。最近看到数学家刘声烈的回忆,谈到他师兄。那还是民国时候,有一天,智力超群的师兄半夜起来拉小提琴,忽然停下长叹,说:我很痛苦,在我的琴声中,我才知道自己是这么个货色。

我要说的也是相似的意思,古老的艺术好就好在人格和性情上,艺术的高度和人分不开,所以,古人画花、画草,画的也是人。他们从花草里看到的自然哲学,其实就是人的哲学。

所以这也是为什么我们在古代人物画里很难找到“人”的原因,这里的人打引号,不是说人形。古代的高士图仕女画都太样式化太理想化,而实际上的人是不完美的。

可是山水画和花鸟画里却有人在,就是因为古代的中国人寄托于花,于鸟,于石,于草木,于山水,人的性情品格、格调全在其中,可以说,大自然也仿佛住在中国人的身体里。

元代的倪瓒画的《六君子图》画的是树,题目却要叫六君子,这是象征也是寄托,画中无人而“有人在”。所以看《六君子图》,要看你是什么样的人。

[元] 倪瓒《六君子图》,藏于上海博物馆

看牧溪的柿子、郑所南的幽兰、钱选的花,也是看人,好像在浮世中照见我们自己。好像那才是我们的本来面目,也许是另一个自己——我们从未拥有过的自己。这种感觉很奇怪,说的玄一点,就是让我们想到自己的身外之身。

[南宋] 牧溪《六柿图》,藏于日本京都大德寺龙光院,图源:wikipedia.org

无论如何,千年的花鸟画,无论平静、美好还是疯狂,都是我们有缺陷的人类所创造的,我们在花鸟画中看见到自己,也看到我们对自己的超越。就像我们看古人所画的竹、梅、兰、菊,就不知道到底是画画的人赋予了草木神性,还是人从草木那里获得了神性。

另外,人画花草,还有另外一种寄托。从古至今,我们的社会都是等级社会,只有佛教讲平等,但花鸟画里古人对花鸟的态度,可能算是他们在没有平等的社会中的平等愿望——通过画草木的神性,无非是说,丛生皆有自身庄严,丛生皆有自性光明。

所以我总被古代绘画感动:人之为人,怎么可以画出这样超凡脱俗的事物。这些古代花鸟画,这些超凡脱俗的艺术品,就是让我们看到人与万物自身所具有的超越性,以及神性。所以看中国花鸟画,我也是在看人。

在谈到我们的延绵千年的花鸟画的时候,宋画是必不可少的,我们还会讨论禅宗画怎样揭示世界与存在,也希望在老生常谈的竹、梅、兰、菊,这些传统主题里能谈出点新意。顺便也谈谈美好的日本花鸟画。

生命里的苹果与玫瑰

大自然总归是好的吧,不然我们人类为什么要用花朵和岩石来做象征的符号。

梁漱溟先生的父亲问,这个世界会好么?王国维先生、季羡林先生说,只有东方文明能拯救人类,只有中国文化才能拯救世界。我看到这句话,就觉得王老、季老发昏讲梦话。

既然我们不同意西方可以拯救世界,那世界为什么就要让东方来拯救?

谁也不知道拯救世界的是东方还是西方,但我想,自然可以救我们每一个人。

自然世界的永恒带给人的是陪伴和安慰,还有宁静。这是我们会死的人所依赖的事物。

马丁·路德也说过,“就算明天是世界末日,我也要种我的苹果树”,这句话是在诉说生命的意义在于劳作。但为什么他说的不是做数学题或者做飞机,而是种苹果?因为我们无法生活在没有植物和其它生物陪伴的世界里。

所以啊,三毛为了橄榄树可以流浪撒哈拉大沙漠,为了苹果,为了玫瑰,为了听听鸟鸣,我们就值得来到这人间。

这样一想,我们就知道大自然为人类做了些什么了。

米兰·昆德拉《生命不能承受之轻》的扉页上有一句东欧谚语,大家也许都知道,这句话写的是:“人类一思考,上帝就发笑”。上帝会笑我们,但是幸好,不管我们怎么思考,花花草草都不发笑。

花草不说话也不思考,比上帝还好。花草不会让人紧张,也不让人窘迫,人在大自然里,会自然起来。好的世界,大概就是这样子吧。这也许是艺术家总愿意亲近自然、也总要把自己放到自然里去诉说的原因。

因为自然不批判。除了不批判,自然还为人做了什么呢?我们会听说这类通灵的故事,某人生前爱养花,死后,他种的树也不开花了,或者跟着死了。这是植物的情感和忧郁,听起来太伤感。

我更喜欢波斯诗人伽亚谟的故事。大诗人说我死后会在一个地方,那里每年两次花落在我墓上。后来有人来到伽亚谟的墓地,看到那里真的有两棵树,一颗梨树,一棵桃树,花瓣覆满了诗人的坟墓。看到的人想起伽亚谟生前说的话,就哭了。

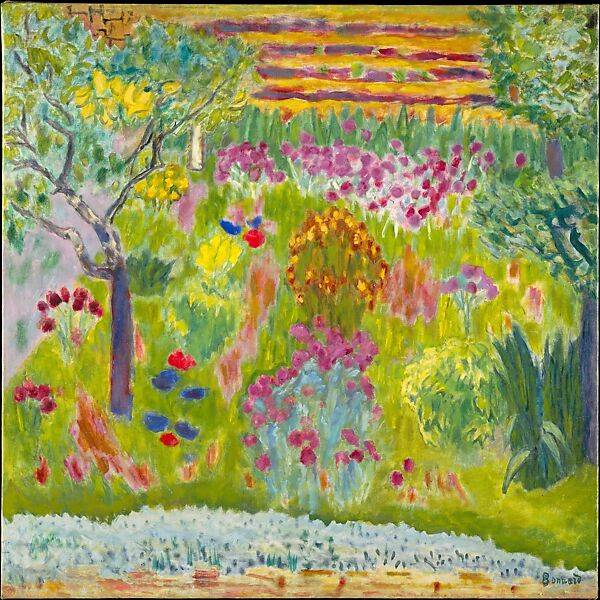

伽亚谟的故事还可以和法国画家博纳尔的故事对照着来看。博纳尔的画总是一场场的白日梦,慵懒,迷离,世界在光色中变形,又好像回到了远古。另外一名画家,是大家更熟悉的毕加索,却贬低博纳尔,嘲讽他画画犹豫,没有“理性”,无法“超越自然”,只会服从大自然。

这个观点对与否这里不展开评论,但最近我正好在读一本书《另眼看艺术》,这本书的作者朱利安热爱博纳尔,他见不得贬低博纳尔的毕加索。就说,博纳尔临终前还在画花园里的杏花,葬礼那天忽然雪花纷飞,落在杏树明媚的嫩叶上,朱利安说,这是大自然为一段热恋告别,然后又问:毕加索去世的时候,大自然为他做了什么?

皮埃尔·博纳尔《花园》,1935,图源:The Metropolitan Museum of Art

博纳尔爱自然。爱自然的人,自然也懂得爱他。东方也有爱自然的艺术家和诗人。北宋华光和尚,南宋的林和靖、谢枋得,元代吴镇,清代金农等等,我也想知道,他们去世的时候,大自然为他们做了什么。

是不是也像她为博纳尔做的那样,为诗人和画家下了一场山雨,或者让梅花开。因为南宋的诗人谢枋得就写过这样的诗:天地寂寥山雨歇,几生修得到梅花。

这些都是大自然为我们做的事,我们为大自然做了什么?

除了环境保护,画山山水水、画花花草草,或把人画在花草的旁边,把人放在原野里、夜空下、草坪上,可能算我们为大自然做了一些事,虽然做的无非还是人类自我的投射。但是,这样的投射让我们更热爱大自然,因为大自然和我们在精神上息息相关。

但从前我们畏惧大自然。因为我们以为那里有神,那里隐藏邪恶的力量。当我们不再相信神话,又怎样和大自然建立精神关联的呢?就是用文学艺术。

说来也巧,到了花鸟画和山水画成熟兴盛的宋代,可以说刚好是中国“人的时代”,这个时候的人比从前更讲理知,而非迷信。虽然人们依然敬畏天地,相信万物有灵,宗教绘画也仍然保有一席之地,但花鸟画透露了或者说引诱了人与自然关系的变化。

宋代读书人梦想很大,张载还说读书人要“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”万世的太平当然没有,但不知他要如何为天地立心。照我看,山水画和花鸟画,山水诗和咏物诗,就是读书人、艺术家为天地的立心。

为何要为天地立心?我想,画草木花鸟的古人也像我们一样,觉得这个世界太好了,所以情不自禁要赞美。

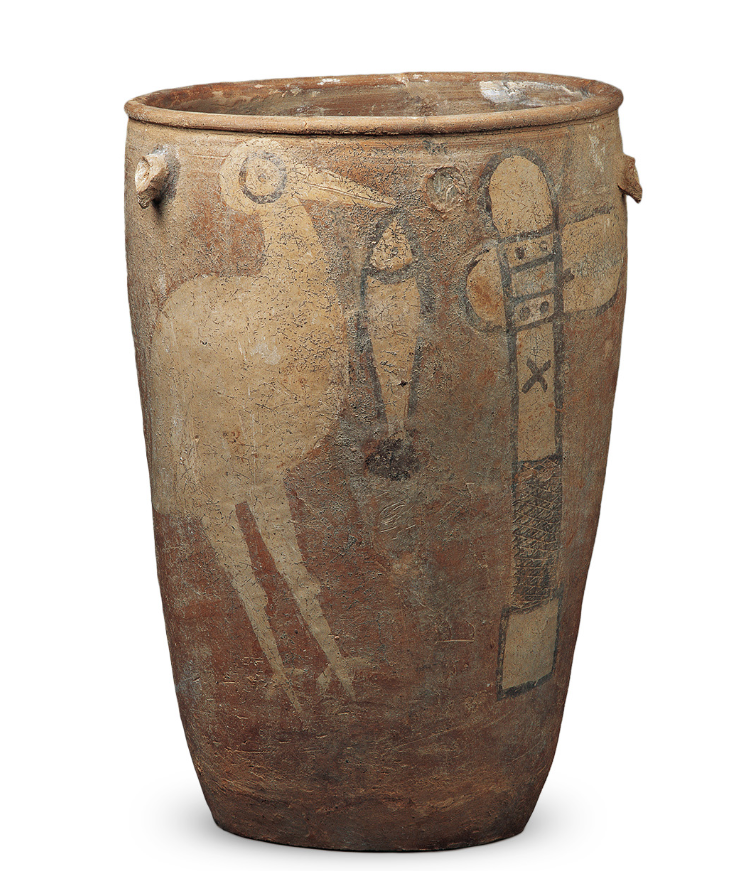

其实不止中国,世界任何地方的绘画里都有花和鸟,有自然,而且起源都很早。虽然上古洞窟岩画上的野兽被认为是为了获取猎物的巫术绘画,半坡陶器上的鱼和鸟也许含有渔猎或繁殖生息的寓意,也许是族徽,难道此外就没有别的作用吗?

在印度尼西亚婆罗洲东加里曼丹的Lubang Jeriji Saléh洞穴的壁画。图源:Luc-Henri Fage

鹳鱼石斧图彩陶缸,新石器时代,藏于中国国家博物馆

比如我们看古埃及绘画的飞鸟、芦雁和游鱼,就可以想得到他们在庭院里种树,养花草,修水池,水里养鱼,引来芦雁,享受生活的美好。

古埃及壁画之内巴蒙花园,图源:The British Museum

所以,如果让我规划理想国,我不会像柏拉图那样拒绝诗人和画家。因为绘画和文学虽然不像数学和音乐那样属于世界的构成理念,却是世界的灵魂。它通过描绘世界,来为世界立心。

疫情这三年,我刚好在云南,每天都在写稿,久不久要到山野里缓解眼睛的疲劳,看看远处,看山花野草在云南的太阳底下野蛮生长。原以为花草不知人间事,似乎可以缓解每天看到各种坏消息的坏心情。但慢慢却发现,现实的自然界也不太平,岁月静好只存在在我们看见花草的瞬间。

在现实世界里,美好与安定才是短暂的、意外的。也许只有在绘画里,在我们的幻想里,好时光才显得长久,安稳。这里用植物和花朵做出来的乌托邦不会带来灾难,反而拓宽我们对世界的认知,加深我们对世界的感情、对美好的依恋,这些事物也许会帮助我们认识我们要赞美什么,抵抗什么,为什么抵抗。

好,这一集就到这里,谢谢你的收听,下集见。