引言:听过“红学家”你听说过“丁学家”么

你好,我是陶朗歌。我们继续漫画世界的环球之旅。

我们继续来聊比利时漫画,要聊比利时漫画,埃尔热是无论如何也绕不开的,他所创作的《丁丁历险记》是世界上知名度最高的漫画系列之一,到2007年埃尔热诞辰一百周年之际, 这套漫画已经以70多种语言出版,全球销量超过2亿册,其影响力自不必说。

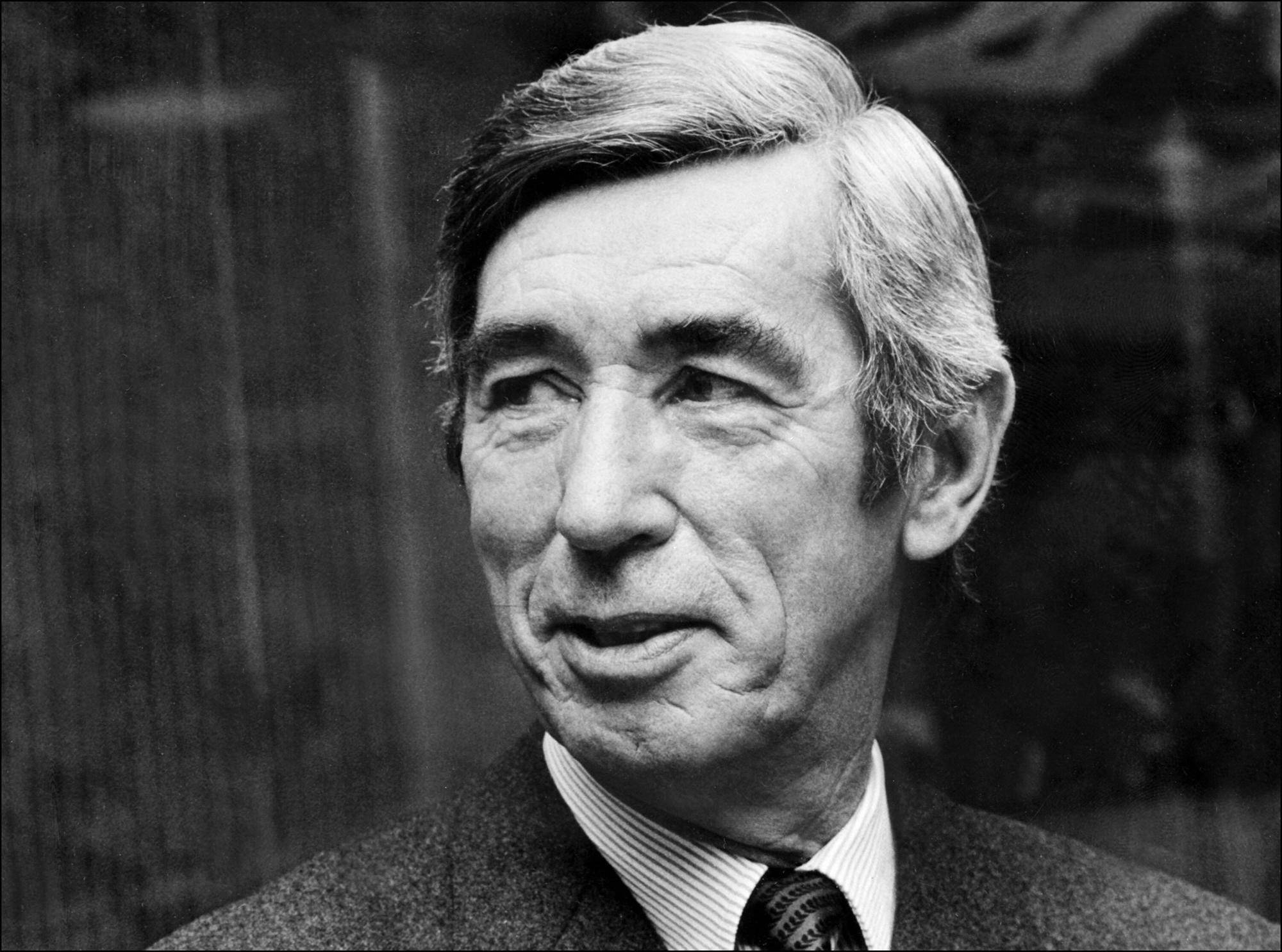

埃尔热

大家都知道,国内有一个非常知名的文学研究群体——专门研究《红楼梦》的“红学家”,很多大家都是红学家,比如鲁迅、胡适、俞平伯、周汝昌等等,咱们看理想之前也出过一档专门的“红学节目”叫《白先勇细说红楼梦》。

而在西方世界,也有一群专门研究《丁丁历险记》的学术人士——“丁学家”(Tintinology),他们以非常专业的学术心态,来深入研究《丁丁历险记》的相关课题,我们去年节目中聊过比利时漫画《朦胧城市》,它的编剧贝涅·彼得(Benoîpe Peeters),就是一名非常重要的丁丁研究专家,出版了好几本关于丁丁和埃尔热的研究专著。

其他的“丁学家”还包括法国作家努马·萨杜尔(Numa sadoul),他深入采访了埃尔热,并与他保持了多年的通信,他的《丁丁与我》是研究《丁丁历险记》的必读书籍;还有英国记者迈克·法尔(Michael Farr),他的著作《永远的丁丁》系统性地分析了《丁丁历险记》全系列所有作品的来龙去脉,内容非常详实丰富,这两本作品在国内都有中文版,也是本文的重要参考。

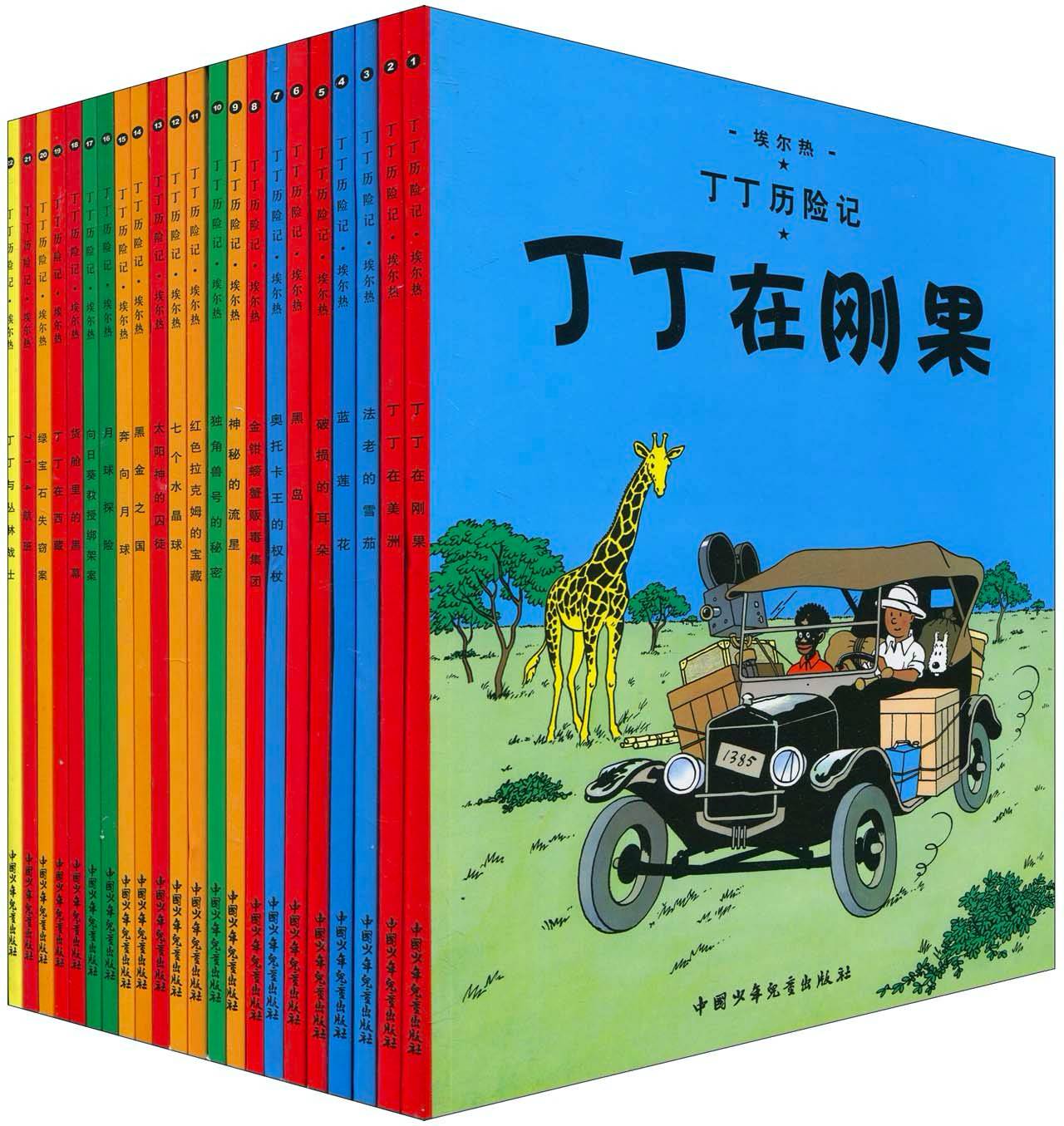

《丁丁历险记》也是最早进入我国的“欧漫”之一,早在上世纪80年代末期,国内就以连环画的形式引进了《丁丁历险记》,很多70后、80后的朋友小时候应该都看过。一直到现在,国内多次推出不同版本的《丁丁历险记》,可以算是国内少有的、拥有完整媒介基础的欧洲漫画了,再加上2004年的时候引入了全套39集动画版,2011年又引进了斯皮尔伯格的电影版,丁丁在国内的认知度相对来说非常高了,可以说陪伴了好几代人的成长。

中文版《丁丁历险记》

如果从《丁丁历险记》诞生的那一天——也就是1929年的1月10日首次亮相——开始算起,到现在为止,丁丁已经九十一岁高龄了,在将近一个世纪的时间里面,它陪伴了数不清的读者长大成人,它最早的读者们很多都已不在人世了,而新时代读者的口味也早已经发生变化,那么,21世纪的读者还会有人喜欢丁丁么?

再者,《丁丁历险记》也几乎是伴随着现代漫画的启蒙而诞生的,它是最早一批使用“吐白气泡”的欧洲漫画,漫画媒介在过去的一百年时间里,已经发生了天翻地覆的变化,而作为现代漫画的“老古董”,《丁丁历险记》在当代的阅读语境中,究竟充当着怎样的角色?是否其纪念意义、历史意义要大于作品本身呢?是不是已经失去了作为漫画的阅读价值呢?

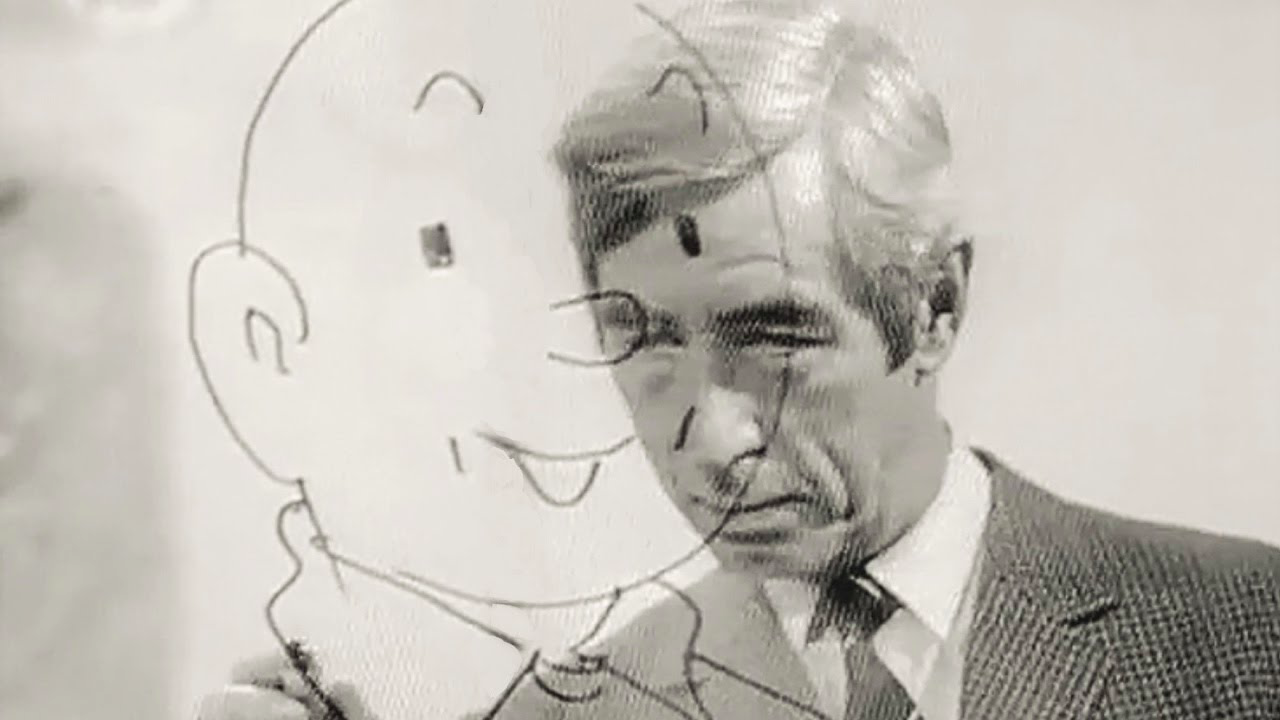

埃尔热与丁丁

这些是我们在这一集中,想和大家去探讨的问题。接下来就让我们带着这些问题,一起进入丁丁的世界。《丁丁历险记》按照出版载体的不同,可以分为三个时代,我们就以此为线索,来深入了解下埃尔热和他的《丁丁历险记》——

1 1929—1939年:《小小二十世纪》时代

《丁丁历险记》的首次出场,要追溯到上世纪20年代末期,当时埃尔热供职的《二十世纪》报社,打算出版一份专门针对儿童读者的增刊《小小二十世纪》,报社主编华莱兹( Wallez)把这份增刊的创作工作全部交给了当时只有二十多岁的埃尔热。

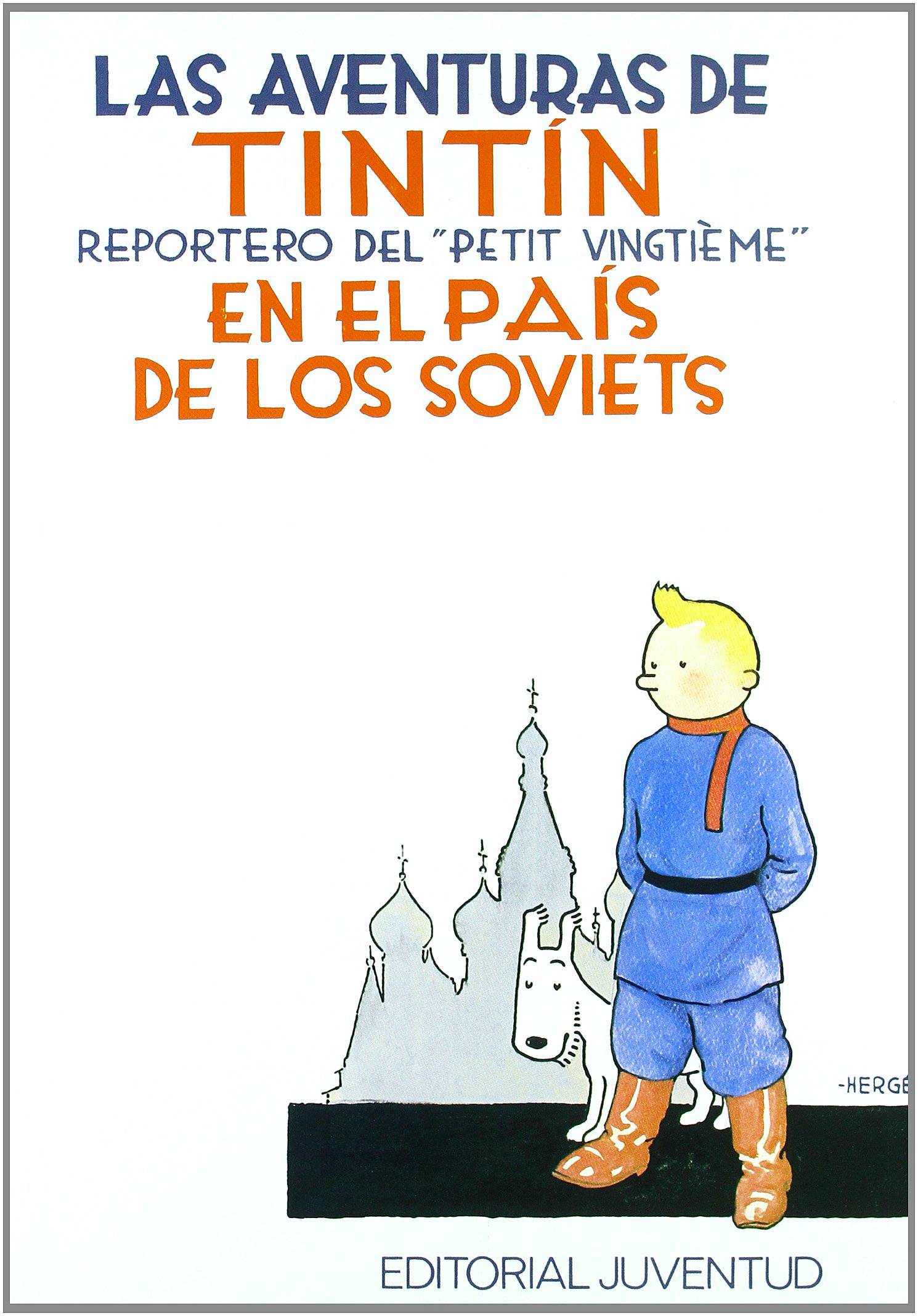

之后埃尔热就在《小小二十世纪》上连载“丁丁系列”的第一部《丁丁在苏联》,这是一部政治讽刺性极强的作品,对当时的苏联社会进行了全面批判,这主要是由于主编华莱兹是一名坚定的右翼分子,对当时的布尔什维克主义持反对态度。

《丁丁在苏联》

《丁丁在苏联》取得了难以置信的成功,人们从来没见过如此激动人心、波澜迭起的冒险故事;但在另一方面,埃尔热也因为对苏联社会片面化、负面化的政治描绘而受到批评,导致这部作品在很长的一段时间内都被尘封起来,甚至被从漫画合集中剔除出去,埃尔热本人也承认,这是“年轻时的一个罪过”。

埃尔热当时对苏联的描绘,主要是来自于一本叫做《面纱后的莫斯科》的书,作者是一名曾驻苏联的外交官,这部作品带有明显的西方视角,结果把埃尔热给“带偏”了。也正是从这部作品之后,埃尔热养成了一个持续多年的创作习惯——对故事背景进行详尽的调查,从社会局势到民众生活,从风俗习惯到载具细节,埃尔热为此建立了图片库,以指导自己的创作。

《丁丁在刚果》有很多现在看来“不合时宜”的场景

此时的埃尔热,依旧处于他那位右翼主编的意识形态管控下,在随后的《丁丁在刚果》中,依然可以看到一些“不合时宜”的政治立场,在这个故事中,丁丁前往非洲刚果,当时那里是比利时的殖民地,因此故事充满了殖民主义国家的“家长制”精神,埃尔热曾回忆说——“那时,我对这个国家的了解,都是从别人嘴里听说的:’黑人都是长不大的孩子,我们在刚果是他们的幸运!‘等等。”

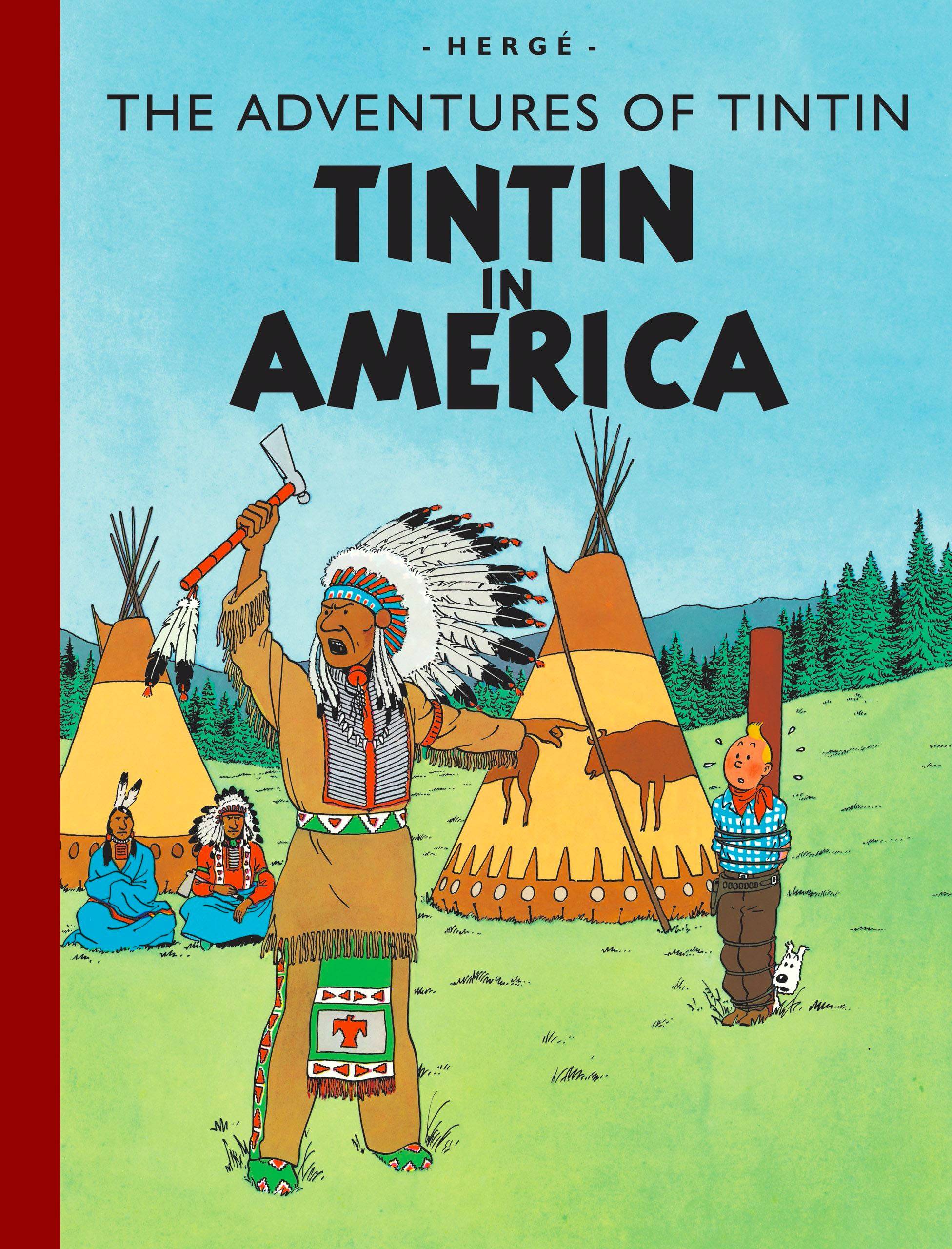

《丁丁在美洲》

从《丁丁在美洲》开始,埃尔热才开始慢慢掌控了创作的主动权,那些“不合时宜”的政治立场逐渐淡化,取而代之的,是埃尔热为弱势族群的发声,比如在《丁丁在美洲》中,埃尔热就旗帜鲜明地对资本主义的疯狂扩张表示反对。

《丁丁在美洲》取材于真实人物——芝加哥黑帮头目艾尔·卡朋,丁丁为了摧毁这个黑帮,从芝加哥的繁华都市闹到印第安人领域,并在那里遭遇了土著印第安人,当贪得无厌的资本家为了石油利益将印第安人赶出他们世代居住的土地时,丁丁挺身而出,表现出对印第安人的同情和支持。

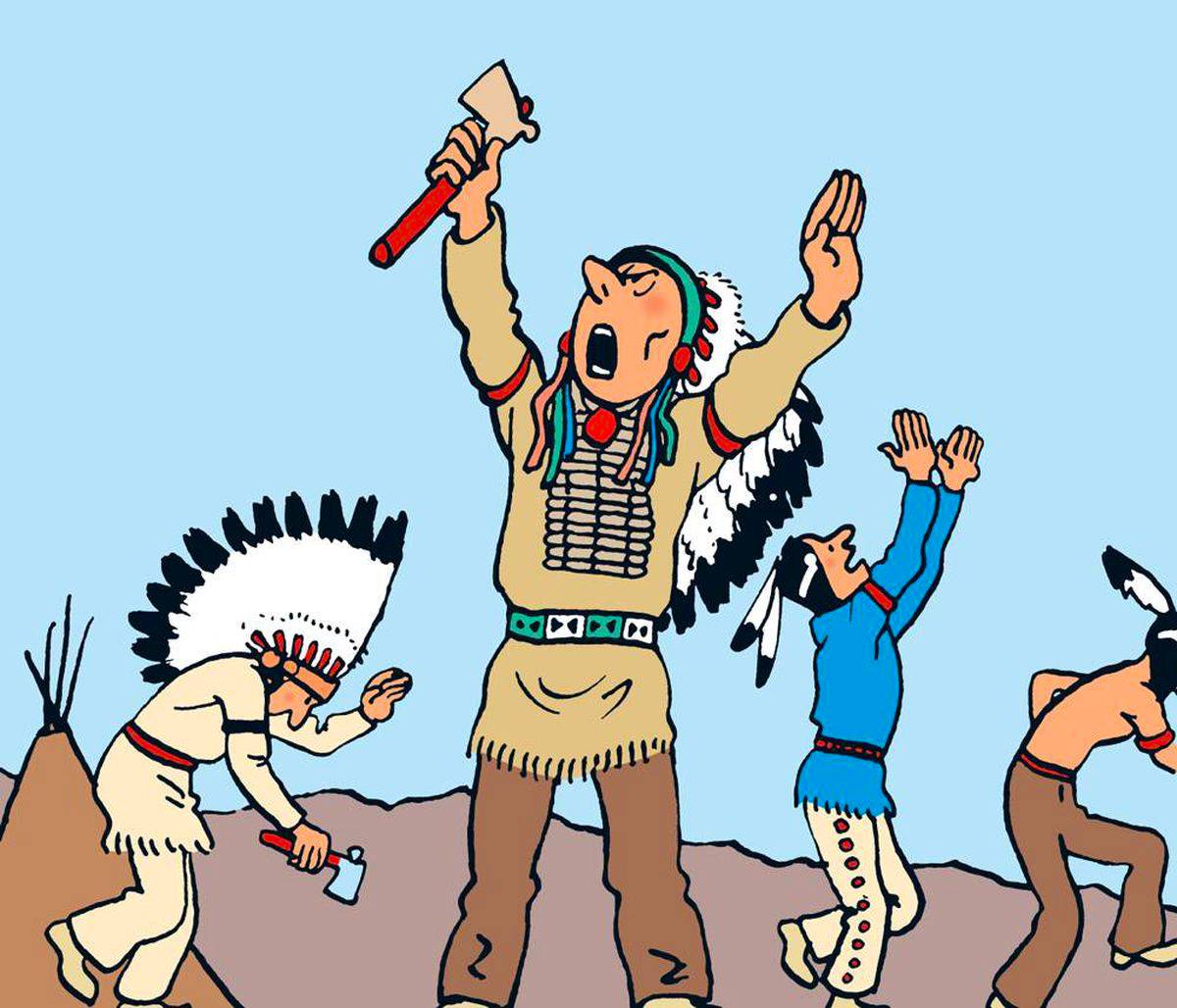

《丁丁在美洲》中的印第安人

这在当时的西方社会是无法想象的,那个时代,印第安人大多被描绘为邪恶的、落后的、残忍的原始人,而不是值得同情的弱势族群,在这一点上,埃尔热无疑走在了时代的前沿,当然他也为此遭受了巨大压力,这部作品的出版遭到了很多国家的抵制,但埃尔热依旧坚持自己的观点,没有做出让步。

随后是《法老的雪茄》,埃尔热摆脱了早期“没有预设情节、笔随心走”的随意状态,转而开始用更为严谨、更为完整的叙事观,去展现一个更加连贯的故事,埃尔热也逐渐摆脱了华莱兹的钳制,创作上更为自由。

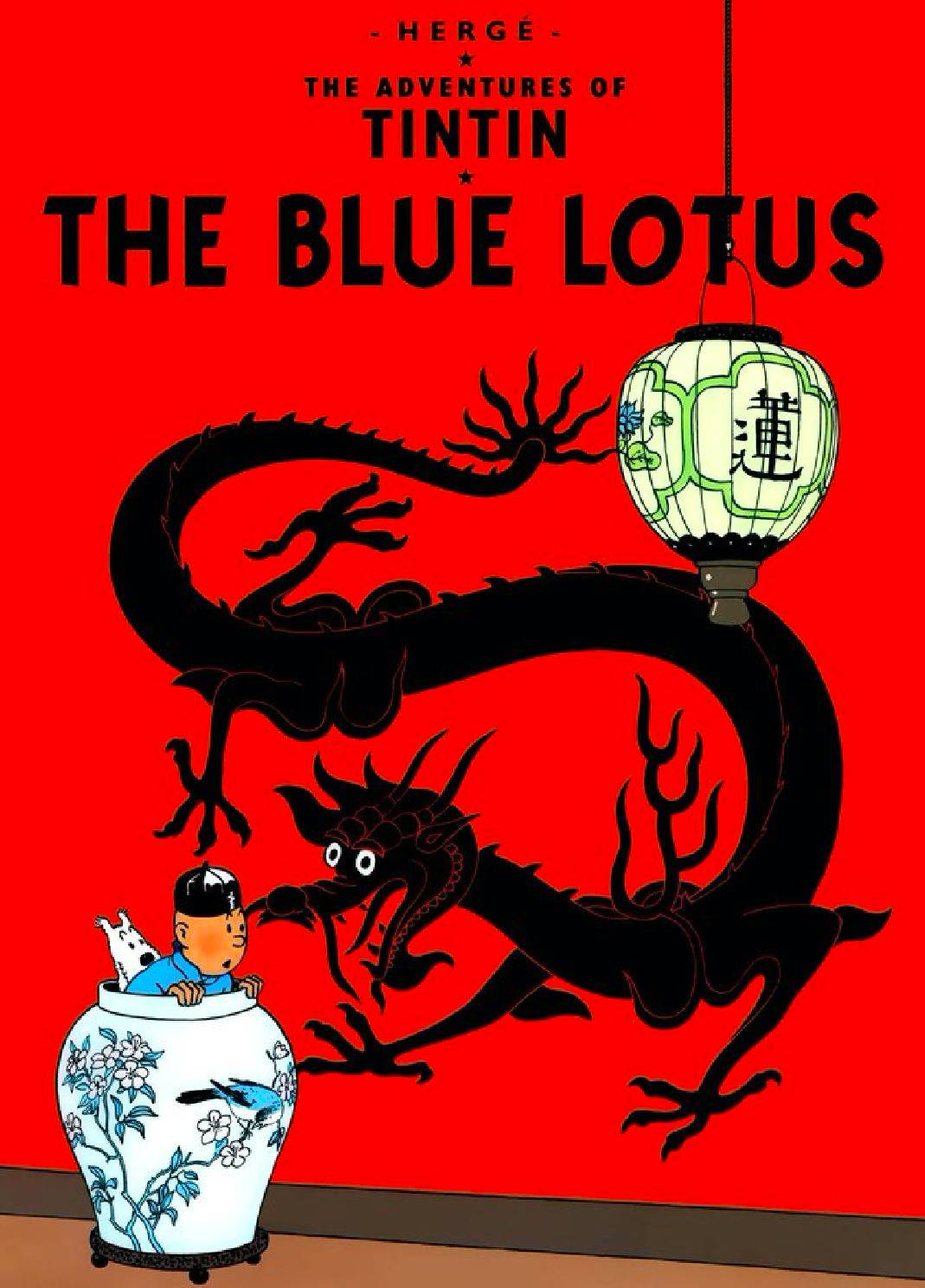

《蓝莲花》

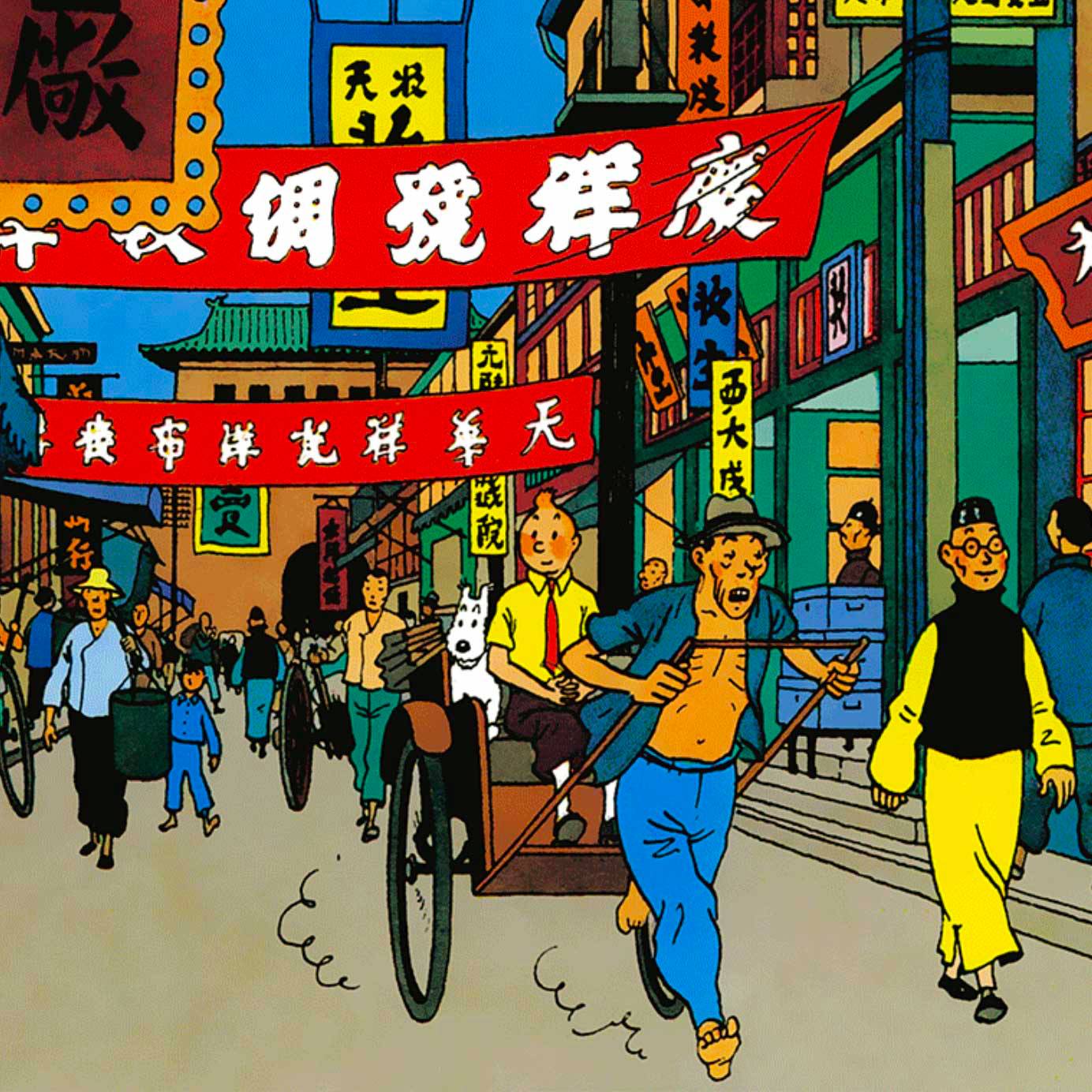

之后的《蓝莲花》可以说是整个《丁丁历险记》的第一个创作高峰,在这部作品中,丁丁来到了二战期间的中国,毫不留情地抨击了日本帝国主义对中国的侵略行径,并且真实地反映了日军自编自导自演的“柳条湖事件”,试图改变西方世界对中国的固有成见。

埃尔热笔下的中国,其中的中文都是由张充仁手写的

当时欧洲的民众对于中国的认知是极为负面的——“在那以前,中国人是长着蒙古眼,没怎么开化的人,他们很残酷,吃燕窝,拖着长辫子,把小孩扔进河里,那些宣传黄种人如何如何残酷的义和团运动照片和描述,给我留下了深刻印象。”——这不仅仅是埃尔热的个人感受,更是绝大多数西方民众的普遍认知,当他决定创作一个发生在中国的故事时,一位大学教授向他举荐了一个中国留学生,希望通过他来改观埃尔热对中国的认识,这个人就是张充仁。

年轻的埃尔热和张充仁

张充仁对埃尔热,可以说影响巨大,他不仅让埃尔热看到了一个“不一样”的中国,还让他意识到日本部队在中国的残酷行径,因此在《蓝莲花》中,埃尔热诚毫不留情地批判了日本的帝国主义行径,而张充仁也成为了这部作品的核心角色,向西方世界展现了一个热情、不屈、勇敢的中国人形象,这在当时的时代语境中,是需要极大勇气的。

此后的《破损的耳朵》和《黑岛》,延续了埃尔热正直的创作立场,前者以英美两国为了争夺石油利益分别支持玻利维亚和巴拉圭并发动战争的事件为蓝本,而后者的反派则是一名妄图印制假钞的德国特务,体现出了埃尔热强烈的反德情绪,当时正是纳粹德国崛起的时候。这两部作品,都反映了埃尔热对于强权主义、法西斯主义的强烈反对与批判。

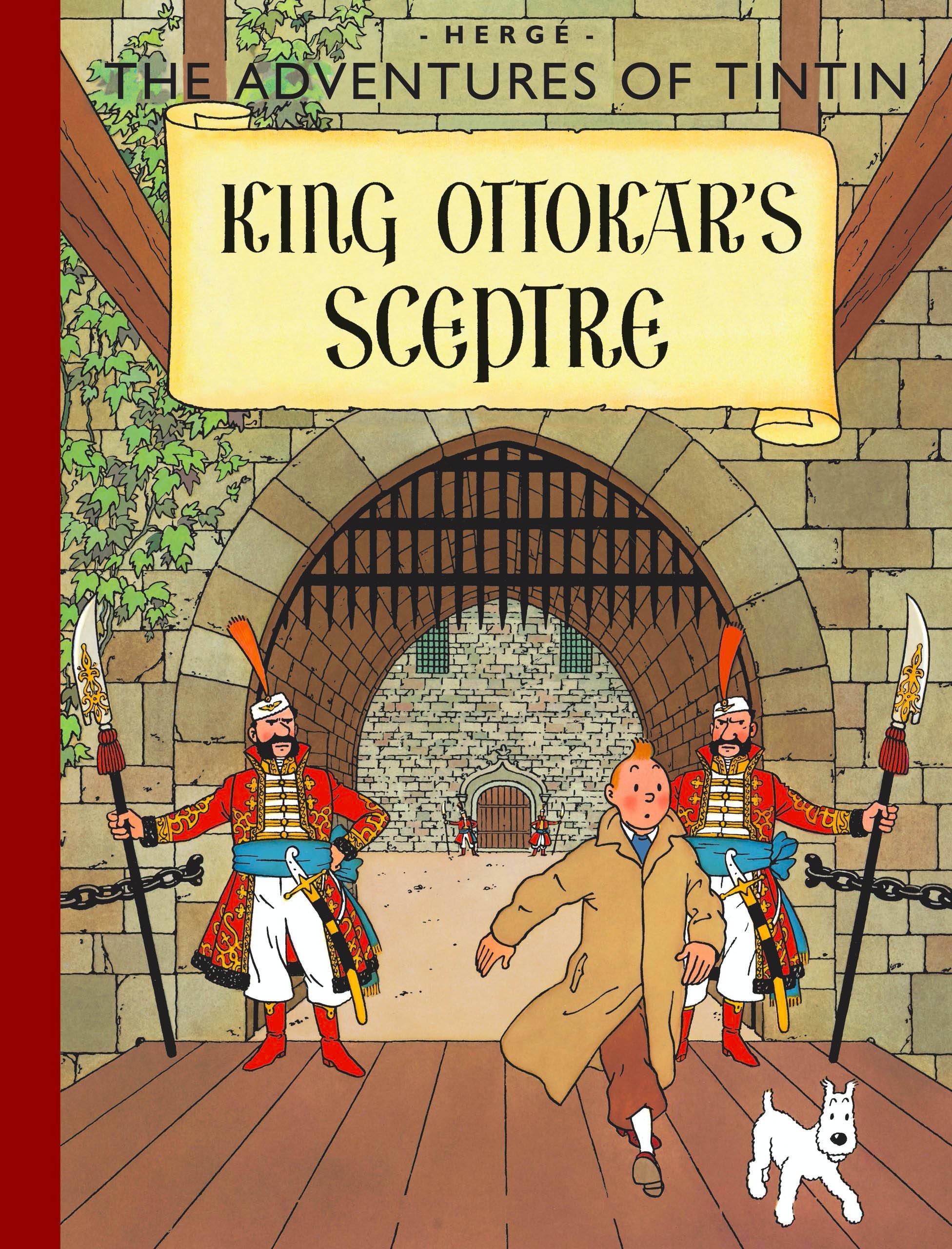

《奥托卡王的权杖》

到了《奥托卡王的权杖》这一部,埃尔热的反德思想得到了进一步体现,当时纳粹德国不断向外扩张的野心已经昭然若揭,德国先后将奥地利、捷克斯洛伐克纳入麾下,而比利时曾在一战时被德国占领,因此埃尔热一直都对纳粹德国膨胀的野心持强烈反对态度。

《奥托卡王的权杖》正是诞生于这样的语境之中,埃尔热在故事中虚构了一个叫做西尔达维亚的东欧国家,分裂分子勾结另一个名叫博尔多利亚的国家,盗取了象征王权的权杖,而一旦失去权杖,西尔达维亚的国王就必须退位,这影射了纳粹德国卑劣的扩张野心,试图破坏他国稳定并将其纳入法西斯阵营。

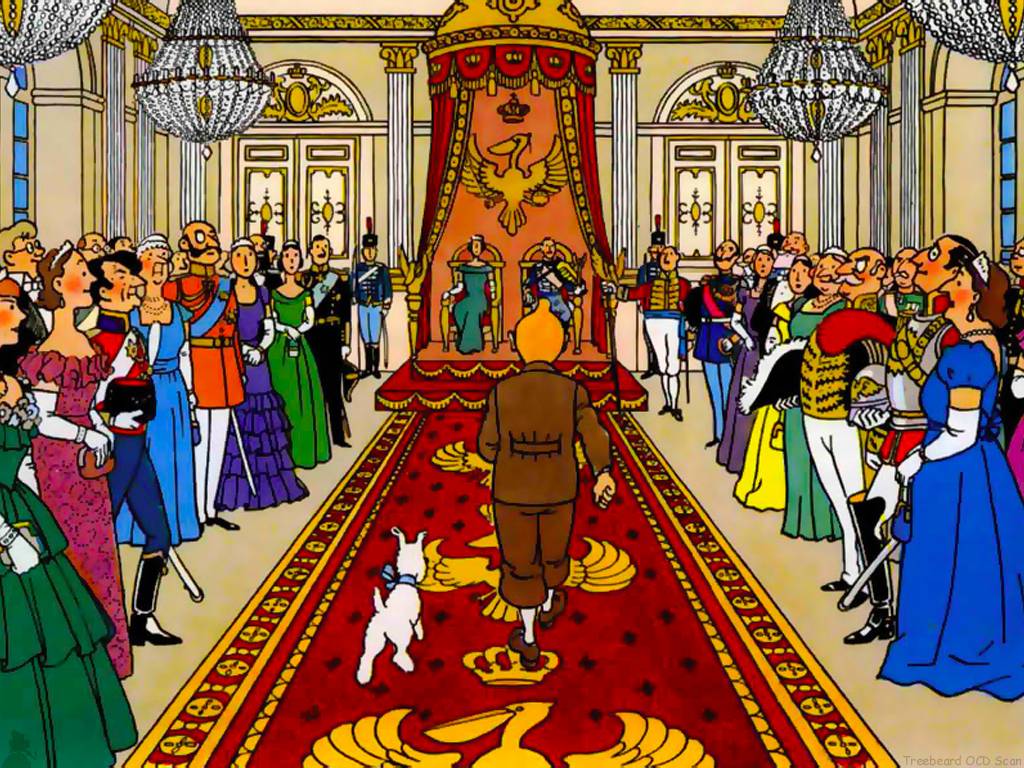

奥托卡王的宫殿

在当时的政治局势中,埃尔热的此次创作是极为冒险的,博尔多利亚这个国家就是用来讽刺纳粹德国的,而反派墨索特勒(Müsstler)更是直接将墨索里尼和希特勒的名字进行了组合。在故事中,在丁丁的帮助下,西尔达维亚国王最终找回了权杖,避免了政权的倾覆。

西尔达维亚被认为是映射了波兰,而在现实世界中,在《奥托卡的权杖》结束连载三周之后,纳粹德国就发动了闪电战占领了波兰,第二次世界大战爆发,印证了埃尔热对法西斯主义的担忧。

《蓝莲花》《黑岛》和《奥托卡的权杖》被认为是二战之前成就最高的三部作品,它们无一不与现实世界产生密不可分的关联,而通过这几部作品,也反映了埃尔热的政治立场,反对极权主义的压迫和入侵,对弱势族群报以最大程度的同情和悲悯。

2 1940—1945年:《晚报》时代

1940年,二战的战火已经在欧洲大陆上肆虐,纳粹德国很快便占领了比利时,迫于局势的压力,埃尔热流亡法国,但不久之后法国也被纳粹占领,埃尔热只得再度返回比利时。

但此时的《小小二十世纪》报已经被取缔了,《丁丁历险记》失去了连载阵地,为了能够让丁丁的冒险故事继续下去,埃尔热决定将《晚报》作为下一个阵地,这是一份发行量巨大的法语报纸,但这个决定却为埃尔热埋下了无穷的祸患。

当时的《晚报》已经处于纳粹的控制下,成为了纳粹的宣传阵地,而埃尔热选择将其作为连载阵地,则变相地成为了一名“通敌者”,这成为他在战后受到长时间的猜忌和指责的靶心埋,埃尔热拥有无与伦比的政治预见性,但他本人在政治上表现出来的“天真性”也同样令人讶异。

但埃尔热本人确实是反法西斯的,这一点在之前的作品中已经得到了证实,他始终站在弱势群体的一边,他对土著印第安人的态度、对中日战争局势的判断、对法西斯扩张野心的洞察都足以说明问题。但是,人在屋檐下,不得不低头,比利时被纳粹占领,埃尔热也不得不慎重斟酌作品的走向。

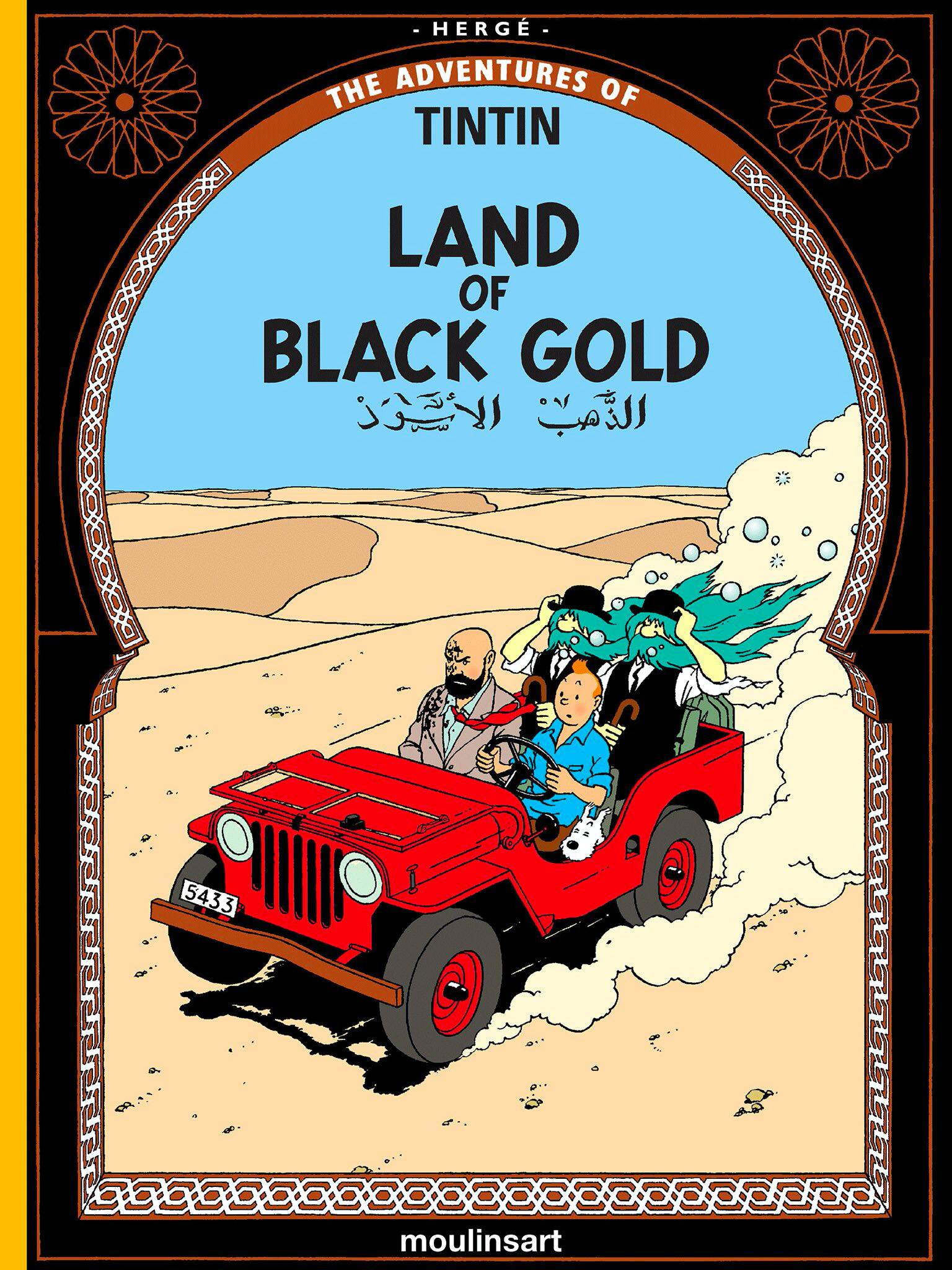

《黑金之国》很多年后才得以重新创作

在《奥托卡的权杖》之后,埃尔热的新作本是《黑金之国》,这同样是一个反德的作品,讲述的是丁丁勇斗“德国恶棍”的故事,但由于当时的纳粹德国在比利时实行了严格的审查制度,埃尔热不得不放弃了这个敏感题材。

之后的几部作品全部刻意回避了敏感的政治局势,不再表现出战前作品中旗帜鲜明的政治立场,而是转向贩毒、探案、冒险甚至是科幻题材。但尽管战争阴云密布、国家被纳粹控制、出版行业审查严格,但《丁丁历险记》却在这个艰难的环境中创下了第二个高峰。

《金钳螃蟹贩毒集团》

德占期间的第一本作品是《金钳螃蟹贩毒集团》,埃尔热用这个贩毒故事替代了反德倾向的《黑金之国》,以逃避审查。这是一个横跨北非的冒险故事,讲述了丁丁与一个贩毒集团斗智斗勇的全过程。在这部作品中,埃尔热引入了一个非常重要的角色——阿道克船长,这个角色将成为整个系列的男二号,是丁丁最重要的伙伴之一。

阿道克船长可以视为是丁丁的“反面人格”——丁丁是深思熟虑的、平易近人的、甚至是禁欲的,丁丁似乎没有任何人类欲望,不抽烟不喝酒不恋爱;而阿道克船长则是一个胡子邋遢、脾气暴躁、抽烟喝酒、行为冲动的角色,是对丁丁“理想化的完美英雄主义”的一个反面,这就制造了非常强烈的冲突感,也将整个系列的可读性和趣味性带上了一个新的高度。

阿道克船长、丁丁和米卢

埃尔热曾表示,丁丁是一个内化的自己,是理想化的化身,而阿道克船长则是外化的自己,是现实中的人格体现。阿道克船长最令人印象深刻的莫过于的他的“破口大骂”,堆叠大量的贬义词语来释放自己的怒火,有人统计过他骂人的词汇,差不多有220个之多,不重样读下来也得十分钟,名副其实的“开卷(三声)八分钟”。

我们摘一段《金钳螃蟹贩毒集团》中的“卷人实录”给大家体验一下——“恶棍!狗皮膏药!叫花子!山洞人!烂果仁焦糖!野人!阿兹特克人!癞蛤蟆!奸商!破坏圣像狂!无赖!妖孽!蹩脚水手!兵痞!祖鲁人!马铃薯害虫!胆小鬼!丑八怪!寄生虫!大麻脸!”——估计各国翻译翻译到这都得开骂。

开卷8分钟

随后的《神秘的流星》讲述了一个科幻故事,一颗陨石落入北冰洋,丁丁和阿道克带领全世界的科学代表前去探索。这也是为埃尔热带来最大的争议的一部,因为埃尔热将反派设定为美国籍犹太金融家,因此被认为是反犹主义者,甚至被扣上“亲德”的帽子,尽管埃尔热出面否认,但仍然备受争议。

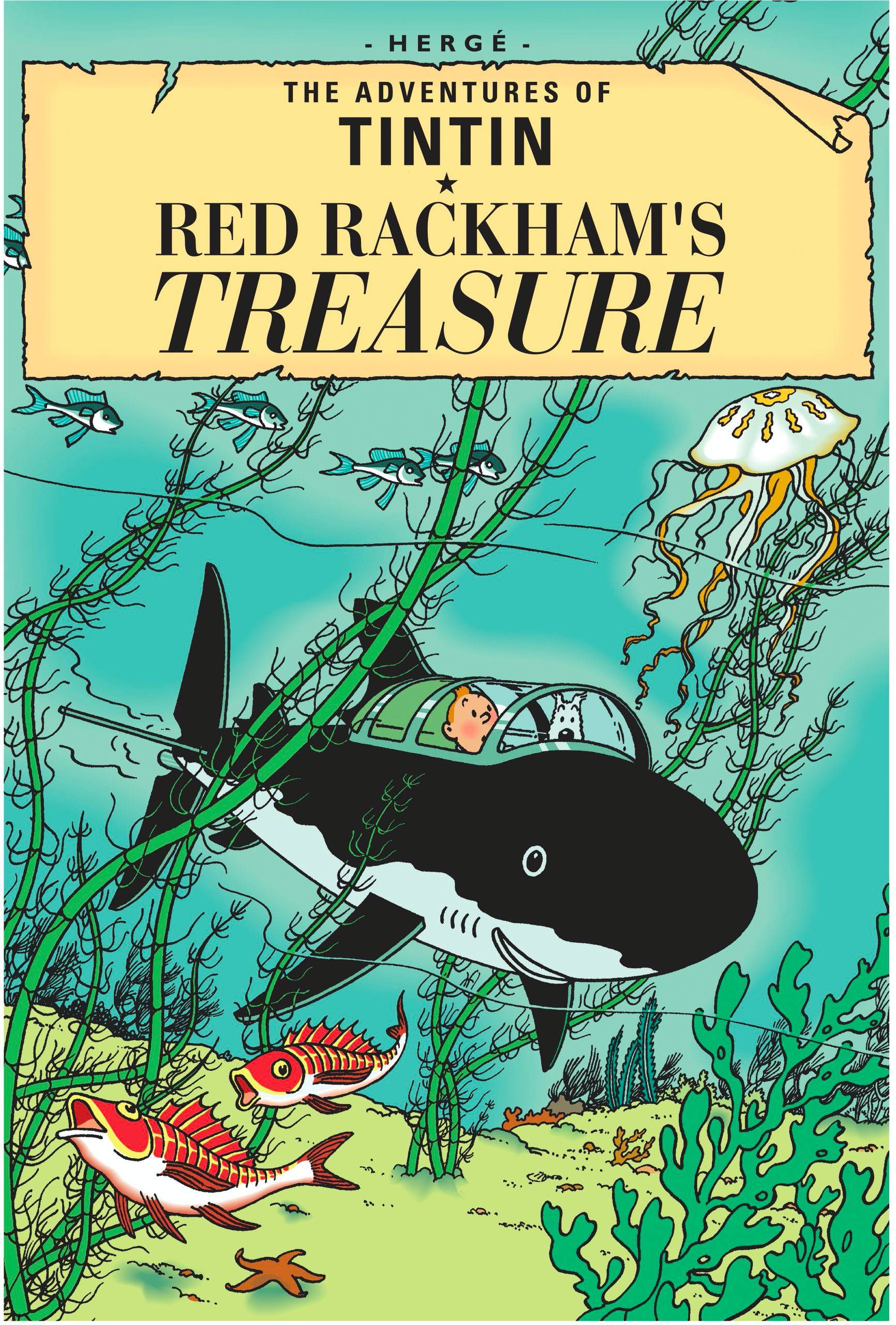

再之后则是备受赞誉的“两部曲”——《独角兽的秘密》和《红色克拉姆的宝藏》——这也是斯皮尔伯格电影版的原著,这两部作品也被认为是丁丁系列的巅峰之作,一个悬疑感十足的冒险故事,正是从这个故事开始,丁丁从一个记者转型为一个冒险家。

《红色克拉姆的宝藏》

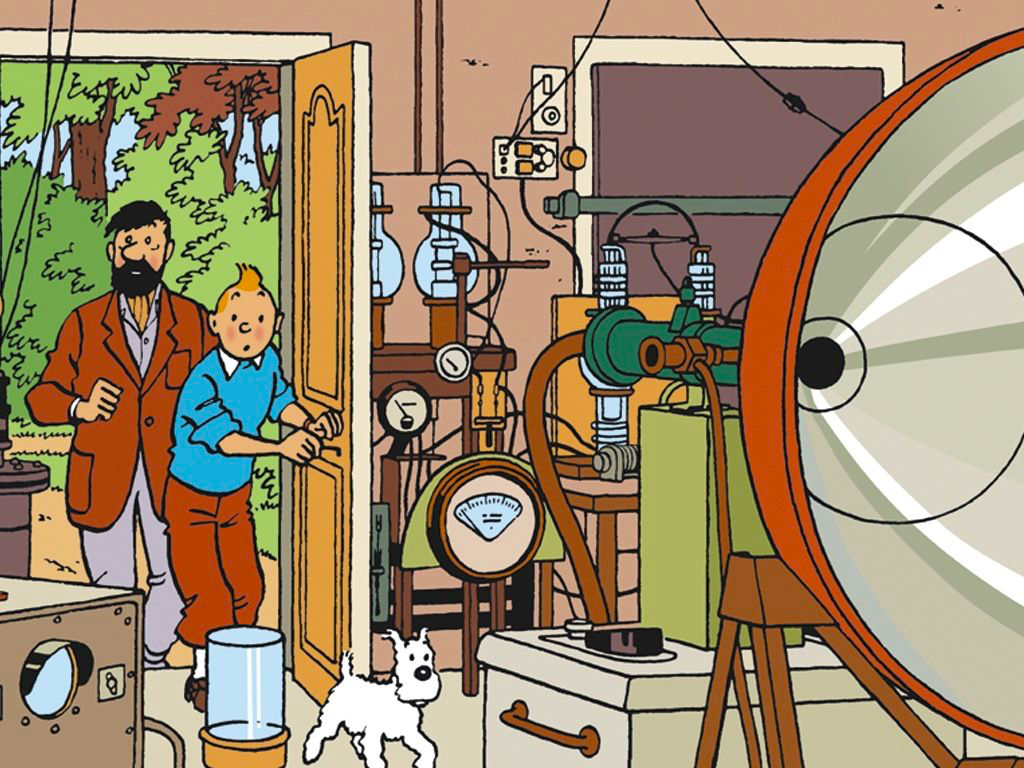

事件起因是丁丁在“独角兽号模型”上发现了遗失的羊皮纸,由此开启了一段跨越加勒比海的海上冒险。在这个故事中,另一个重要角色“向日葵教授”也登场了,这个耳朵有点背的天才科学家是以瑞士物理学家奥古斯特·皮卡德为原型设计的,至此,“丁丁+阿道克船长+向日葵教授”的铁三角算是聚齐了。

电影中的丁丁和阿道克船长

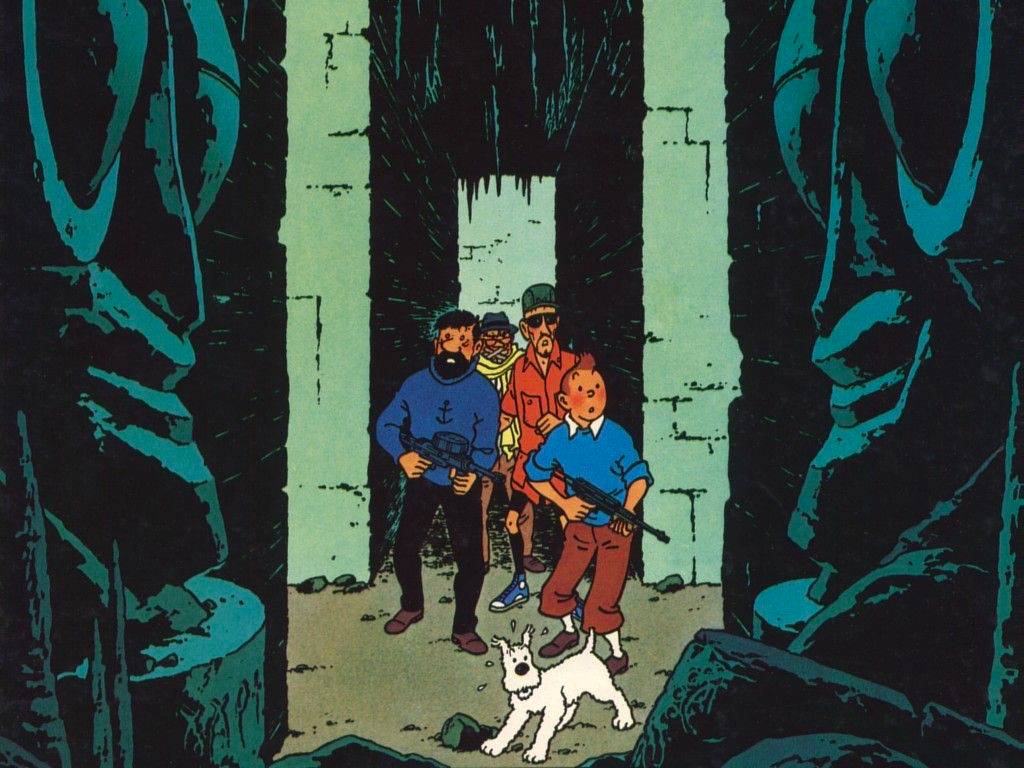

德占时期的最后一部作品是《七个水晶球》,它和几年后的《太阳神的囚徒》一起组成了一个前后连贯的“两部曲”,一支欧洲探险队从秘鲁带回来一具印加木乃伊,随后探险队成员却陆续陷入昏迷,丁丁一行人为了寻找真相,深入南美腹地秘鲁,却意外地发现了不为人知的印加帝国。

这是整个系列中最为恐怖的两集,尤其是《七个水晶球》,很多看过动画片的朋友都把这集称为“童年阴影”,里面充满了木乃伊、祭祀、下蛊等神秘的超自然元素。

童年阴影本影

在当时的艰难处境下,战争的阴云笼罩着世界,也许大家更需要一些游离于现实之外的作品来放松自己紧绷的神经,暂时逃离现实世界,去陌生的世界探险,以此获得片刻安宁。而丁丁的这一系列冒险故事,可以说是当时的最佳选择,事实上,在德占期间,《丁丁历险记》反而获得了比战前更大的影响力。

尽管缺少了战前作品中那些指向明确的政治立场,但埃尔热天马行空的想象力和日渐娴熟的叙事功底,则让“丁丁系列”拥有了更稳固的品质,它所蕴含的勇气和探索精神,则为那个时代中的民众提供了精神支撑,让他们对即将到来的胜利保持期许与乐观。

3 1946—1983年:《丁丁》时代

1944年6月6日,美英盟军登陆诺曼底成功,9月3日,比利时首都布鲁塞尔解放。

很快,《晚报》报社被关停,埃尔热等人被指控与纳粹“合作”,于是他失去了工作,先后遭遇了4次逮捕,甚至在牢房中呆了一天,他也无法继续连载,但他最终获得了检察官的宽大处理——“就雷米(埃尔热)所发表的这些无害的作品而言,把他带到军事法庭上是不合时宜和冒险的。”——埃尔热也因此免于诉讼。

事实上,不管是从《蓝莲花》还是从《奥托卡王的权杖》中,都可以反映出埃尔热的反法西斯观点,但在《晚报》中的这段工作经历却让埃尔热陷入舆论的泥沼之中,这段经历是埃尔热难熬的至暗时刻。

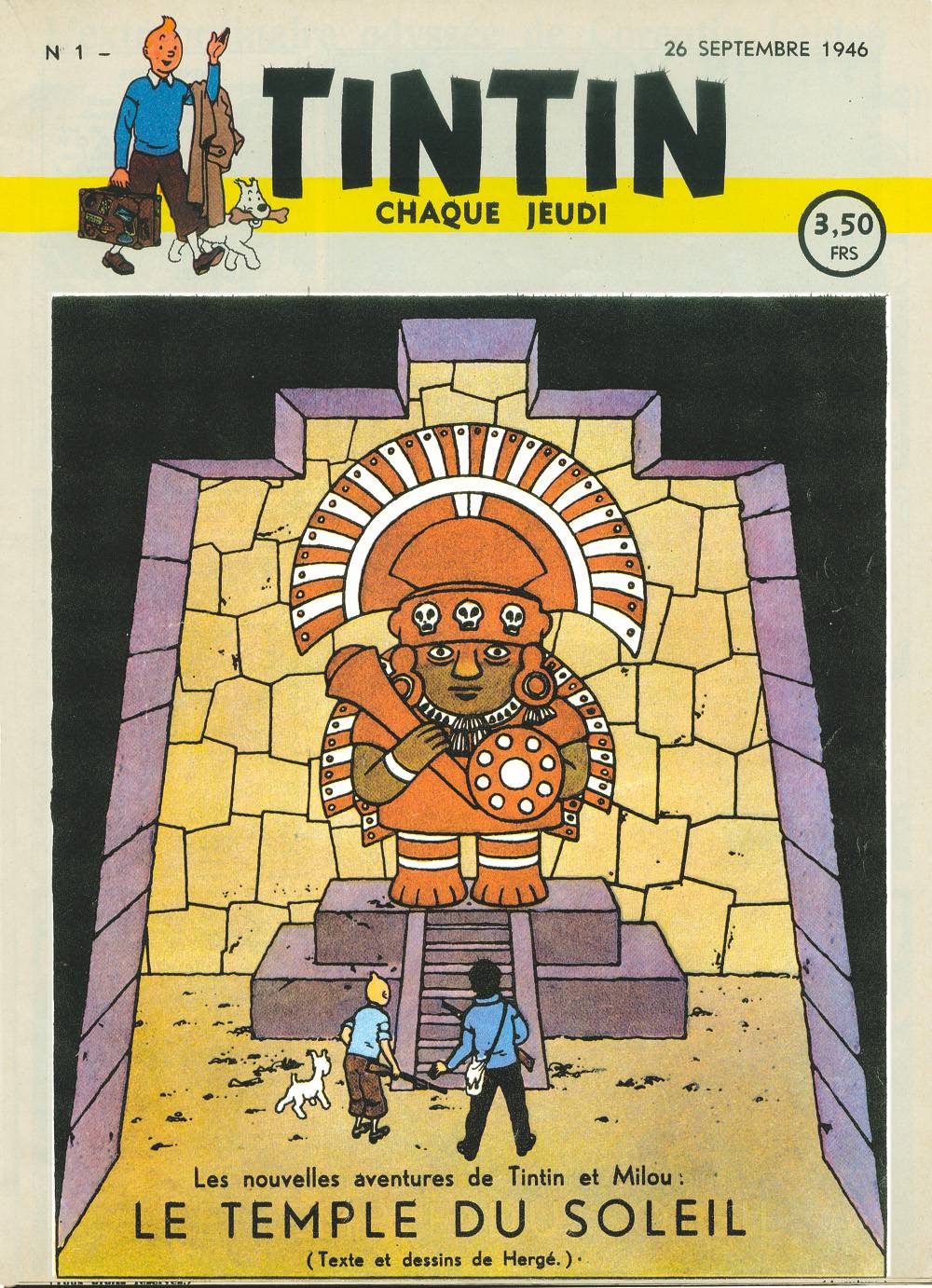

《丁丁》杂志

但也并非所有人都背弃埃尔热而去,支持埃尔热的人也大有人在,比如卡斯特曼出版社,它自始至终都支持埃尔热的创作,在无法连载的这段时间内,埃尔热将之前的作品重新整理,并在助手的帮助下重新删减、着色,将之前的很多作品以单行本专辑的方式重新出版,当然《丁丁在苏联》不在其列,这也是唯一一部没有重新创作的作品。

这种状态持续到了1946年,他和另外两位合伙人一起创办了《丁丁》杂志,我们刚才提到的《太阳神的囚徒》,成为《丁丁》杂志刊载的首个故事,而这部杂志后来成为了与《斯皮鲁》齐名的漫画杂志,在上世纪前半叶几乎统治了整个欧洲市场,这一部分我们在之前的比利时漫画小史中聊过了,这里就不再赘述了。

限于篇幅没有论及的《714航班》

1950年,埃尔热成立了埃尔热工作室,一方面负责旧作的重新整理,一方面创作新的作品,在此之后又陆续出版了《黑金王国》《奔向月球》《月球探险》《丁丁在西藏》《绿宝石失窃案》《714航班》《丁丁与丛林战士》等八个故事,一直到1983年埃尔热逝世,留下一本未完成的遗作《丁丁与字母艺术》。

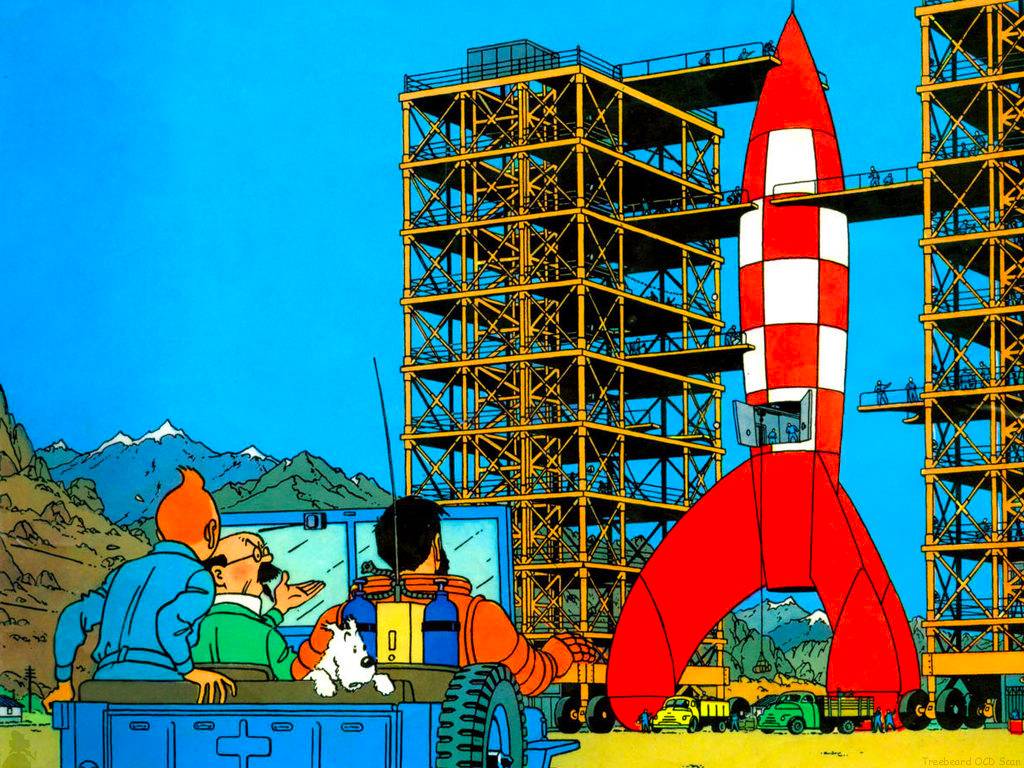

《奔向月球》中的著名场景

《奔向月球》和《月球探险》成为整个系列中“科技感”最浓厚的一部,它延续了之前作品的“两部曲”形式,讲述了一个欧洲人登月的故事,还记得在《太阳神的囚徒》结尾,月亮遮住太阳形成的“日食”拯救了丁丁,而这一次他们把目的地设定在了月球。

现实世界中的V2火箭

在当时,“太空旅行”已经进入了人类想象的边界,不少科学家致力于研究太空科技,而德国纳粹研制的V-2火箭,已经显示出这些想象并非痴人说梦,而这艘V-2火箭也成为了埃尔热的灵感来源,在“月球两部曲”中,标志性的“红白纺锤火箭”正是以V-2火箭为蓝本的。这部作品再一次体现了埃尔热的预见性,在将近20年后,美国登月成功,但丁丁可比阿姆斯特朗更早踏上过月球的土地哇。

向日葵教授不见了!

此后的两部《向日葵教授绑架案》和《货仓里的黑幕》延续了一贯的丁丁风格,丁丁一行人满世界搞事情,前者是前往瑞士解救被绑架的向日葵教授,而后者则前往麦加揭露奴隶买卖的内幕,成立工作室之后,埃尔热逐渐从繁重的创作中解脱出来,但另一方面,持续多年的连续创作也难免让市场产生“审美疲劳”,丁丁也被诟病陷入了同质化的窠臼。

《丁丁在西藏》

但1958年开始刊载的《丁丁在西藏》绝对是丁丁系列晚期最独特的一部作品,此时的埃尔热已经因为长时间的劳作身心俱疲,他甚至自称为“丁丁的囚徒”,而他的感情生活也出了问题,他的首任妻子是之前《二十世纪》报社主编的秘书日耳曼娜,他们于1932年结婚,但后期婚姻出现问题,1956年,埃尔热与工作室中的法妮开始交往。

《丁丁在西藏》正是在这种情况下被创作出来的,一方面对妻子心怀内疚,一方面又对新的感情心怀向往,在双重生活的情感煎熬下,埃尔热决定创作一部非常纯粹的作品,一部关于人与人情感的作品——这是一个没有反派的故事,而丁丁则要白雪皑皑的雪山下与自己的老友“张”重逢,而这部作品也是埃尔热本人最喜欢的一个故事,被他称赞为“友谊的赞歌”。

但令人咋舌的是,在埃尔热去世之后,这部作品却因为西藏的敏感命题而被一些有心人士加以利用,这实在是违背了埃尔热在作品所表现出来的博爱、友谊与坚韧的初衷,无疑也践踏了埃尔热与张充仁之间的至臻友情,1981年,失散多年的张充仁终于在布鲁塞尔与埃尔热重逢,两人就像丁丁与张的相遇一样,相拥而泣,写成一段友谊赞歌,这才是这部作品最难能可贵的价值。

《丁丁与字母艺术》

1983年,在与张充仁重逢两年之后,埃尔热因心脏骤停去世,留下最后一本遗作《丁丁与字母艺术》,后来这部作品以草稿的形式出版。

埃尔热亡后,世间再无丁丁。

4 结语:新时代还需要丁丁么

那么,回到我们最初的问题——21世纪,还有人看丁丁么,还需要看丁丁么?

当然有人在看。也当然需要看。

到今天为止,丁丁已经91岁了,已然是一个“耄耋老人”了,但他似乎并没有过时,尽管已经不再巅峰期,但它依然是最畅销的欧洲漫画之一,每年几百万册的销量依然显示出强大的生命力。

尽管在当下的读者看来,《丁丁历险记》好像并不像那些流行的漫画,场面火爆、情节刺激、画风绝美,但它无疑代表着一种更为永恒的精神,在看似简单的故事中,蕴含了对勇气、友情、坚韧、不屈这些人类宝贵品质的坚持,而这些精神并不会因时间的流逝而消失其意义。

《丁丁与丛林战士》发生在南美的丛林中

丁丁曾在中国内陆对抗过日本侵略者,曾在南美的丛林中对抗过残暴军阀,曾在英伦小岛上对抗过纳粹分子,曾在美洲的荒原上力挺土著印第安人,他总是站在弱势族群一边,对抗不公和残暴,无论什么世纪,这种精神都是值得铭记并传扬下去的。

1982年,埃尔热去世前一年,比利时天文学会将火星与木星之间的一颗小行星命名为“埃尔热”,这颗星球在1953年被发现,也正是《月球探险》出版的那一年。想必在那颗星球上,丁丁、米卢、阿道克船长和向日葵教授正在谋划着下一次冒险吧。

永远的丁丁

好了,今天我们就聊到这里,我是陶朗歌,感谢大家收听,我们下期接着聊。