文稿

大家好,我是庞颖,我是一个辩论教练,也是一个管理咨询顾问。

可能多数听说过我的朋友都是因为《奇葩说》,我参加过两季。其实在《奇葩说》之外,我打过十几年的辩论,曾经代表新加坡国立大学和哈佛耶鲁辩论联队拿过许多国际冠军。我也做过新加坡国立大学的辩论教练,系统地教过大学生,也教过中学生。我做教练那几年,几乎拿遍了所有国际大赛的冠军,这种成绩在之前和之后都非常少见。

2018年的时候,我从耶鲁管理学院硕士毕业加入了波士顿咨询公司。从最开始参加MBA的入学考试,到求职时的案例面试,到真正的日常工作,辩论的训练都让我这条路走得相对轻松一些。我的很多同事和同学他们都表示,他们常常能在我分析问题和发表观点的时候看出辩论的影子。所以他们常常问我,能不能把对辩论的理解和在辩论中学到的东西总结出来,讲一些对每一个人都有用的东西,讲一些对不参加辩论赛的人也有用的东西。

辩论有关思辨的技术和艺术

其实我很认同他们,辩论对我个人来说,帮助更大的部分其实是在辩论赛之外。

有人可能会觉得,辩论就是口舌之争或者就是一个口语表达的能力。我并不这么想,我认为学习辩论对人至关重要的改变和提升其实是内在的思辨力。

什么是思辨力?它包括逻辑分析、思维框架、思考与表达时的清晰性和条理性,还有深度理解事物的能力。

什么是深度理解事物的能力?比如说在错综复杂的事物中,什么是核心,什么是杂音;在看似无关的事物中找到共通联系是什么,什么是一致的底层价值,什么是共通的逻辑思路;我们如何把一个庞大的问题切成小的问题来分析和解决它……

所以引申来讲,思辨力与人的认知能力和学习能力是非常共通的,它是人的底层能力,自然会在生活、工作和学习中都发挥巨大的作用,所以无论是在国内的公务员考试,还是美国的商学院、法学院的入学考试,它的题目都与辩论有极大的重合。

比如说我之前作为咱们看理想平台另一位主讲人青年律师詹青云的法律节目的常驻救场嘉宾,我与她录过几期番外,比如美国工厂是福报还是剥削,推特封禁特朗普的账号是利大于弊还是弊大于利。

你看,我是一个非法律人士,我参与了一个法律节目,这侧面证明了思辨力的应用范围是很广的。

再比如拿我的日常工作来举例。我是一个管理咨询顾问,我的专业就是给各行各业的决策者出谋划策。很多时候我作为乙方,我面对的甲方是年资和行业经验都比我更加丰富的企业董事、政府高管等等。所以第一个问题是我如何利用自己分析问题、解决问题的能力去真正地创造价值,第二个问题是如何让他们信服我是真的在创造价值。

其实这一份工作的内核和辩论并无两样,我们需要的东西是非常一致的:我们需要缜密的逻辑和分析、详实的数据和佐证、真正有价值的洞见、愿景和价值观上的共鸣,还有清晰的思路和表达。甚至有的时候开会的时候,现场情绪上的连接都非常的重要。

什么是现场情绪上的联结?比如说《奇葩说》曾经做过一个数据分析,他们发现,开场的人能不能把气氛搞起来,对整场辩论内容的走向都有至关重要的作用。

所以有道理是一方面,别人愿不愿意听你的道理,你如何把你的道理更好地组织和表达出来也非常的重要。这就是为什么辩论既需要理论和数据,也需要好的例子和故事。所以,辩论既是一门技术,也是一门艺术。

辩论我们抽到的立场不见得是我本人的天然立场,但很多时候我们去摒弃我们原有的立场、偏见和情绪,去站在对立面思考,是会有收获的。有的时候我们会发现一些之前没有想到的对方的合理性、对方的点,又或者是我们发现了对方与我的身份不一样,所以看事情的角度不一样,又或是我们成长的经历不一样,所以造成了底层价值观的不同等等。

或许最后我内心的立场并没有变,但是对方在我的眼中不再是一个非蠢即恶的人,我们的分歧是可以放在理性层面去进行讨论和碰撞的。在动不动就站队和网暴的环境中,能够拥有这样的一种理性的心态和理解,本身已经是一种收获了。

我们举一个具体一点的例子,比如说代孕能否合法化的问题。这么说吧,我既可以帮正方也可以帮反方去辩护。并不是因为我这个人没有原则,而是因为代孕合法化是一个非常复杂的事情,我们有无数的看待它的角度和方式,这个问题能够被切分为许多不同的环节。

我们是完全讨论原则,还是要考虑具体的操作问题,它得到的支持或不支持的答案是不一样的。

那今天,我们拿三种代孕来举例讨论。

第一种代孕,《老友记》里面的phoebe,她自愿为自己的亲戚代孕。没有人逼她,甚至没有人去劝她,她这种是纯自愿的非商业行为。

phoebe自愿为他人代孕

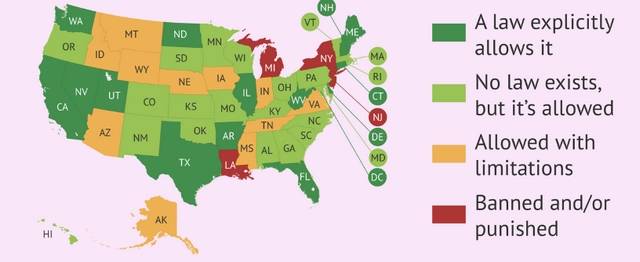

第二种代孕,比如说美国,即使是商业代孕也是合法的。一个人可以通过帮他人孕育胎儿去赚钱。

美国各州对商业化代孕的态度

第三种代孕,比如说印度的代孕村,不但代孕的价钱已经被压到非常低了,那里的女性甚至会被丈夫和家人逼着去代孕,他们会说“你有能够躺着为家里赚钱的机会,你为什么不去呢?”

印度代孕村

所以,当我们在反对代孕时,我们反对的是哪一种代孕合法化?我们反对的是什么?

如果我们连第一种phoebe的自愿的代孕都反对,那很有可能我们认为代孕这个行为本身有一些本质性或原则性的问题。比如,从伦理来说,我们觉得一个人不能够孕育他人的基因;又或是一个孩子不能同时拥有两个生理意义上的母亲;又或者当一个事情对身体有危害的时候,我们不能够让他人替我们去承担风险,哪怕那个人是自愿的,等等原则上的问题。

那如果我们支持第一种代孕,不支持第二种商业化的代孕,那很有可能这个问题出在商业化上面。我们可以996,我们可以出卖时间、出卖劳力,但是有一条线,当过了这条线,这个东西对我们生命和身体的影响过于大的时候,我们认为,它不能够被交易。因为在这个世界上,贫富权利的天平过于倾斜,一旦我们把这样的东西放到交易市场上去,穷人或者弱势群体就会丧失对自己生命和身体的掌控权,我们会经历不同形式的威逼利诱。这是为什么,我们反对任何商业化的代孕。

那也有可能,我们支持第一种和第二种的代孕,但是反对第三种的代孕。在这种情况下,我们应该是认为商业代孕在原则性上是没有问题的,只不过我们认为印度现阶段还没有达到那种社会发展水平。印度的医疗条件非常差,对孕母的法律保障也非常差。

那在这个时候我们要问自己的一个问题是:那一个社会要发展到什么程度才叫作“够好了”呢,才叫作可以支持商业化代孕了呢?是它的整体富裕程度的问题,还是贫富差距的问题?还是法治建设的问题,医疗水平的问题?甚至是一些软性的条件:一个社会有多么尊重个人的自由和选择?一个家庭有多大的能力可以把一个家庭的决定强加在个人头上这样的文化问题呢?这样的话我们就会知道,有什么样的指标要去监测,有什么样的改变要去推动,那这样我们就可以判断,一个社会在什么时候可以支持商业代孕的合法化了。

你看,这么复杂的问题,你在理论上支不支持?你在现实中支不支持?你认为一个人自愿的去帮别人代孕,你支不支持?还是你认为在一个性别权力结构不平等的今天,在一个贫富权力差距甚至没有办法被消灭的世界上,你认为真正的自愿、有效的自愿是根本不可能的?这都有可能。

可是现在在社交媒体上,我们很难看到这样的心平气和的理智的去讨论问题、分析问题的环境了。社交媒体更像站队,你站A被B骂,站B被A骂,不站队,所有人都骂你,说你装死,这就比较遗憾了。所以希望看理想的平台能够成为一片净土,供我们思辨。

如何做到思辨?

我们现在来提取一下,在刚才这个问题的分析中,有什么可迁移的思辨力是对我们日常的思考、工作和学习有用的。

第一,保持思想上的开放,不急于下结论。愿意站到对方的角度去看问题,愿意把大问题切成小问题去进行分析,这种愿意聆听和思考的态度本身就是很有用的。

第二,很多常见的分析问题的思维模型、逻辑思路都是可以放到别的地方去用的。比如说刚刚我们在谈论代孕的时候,我们提到了一个“理想状态是什么样”和“现实状态是什么样”的一个区分。理想状态我们探讨的是它的原则,现实状态我们探讨的是操作中的损益比。它有点像物理中的摩擦力的问题,当我们忽略摩擦力的时候,我们看的是什么;当我们加回摩擦力之后,它的表现又会是怎样。这种切题思路可以帮我们快速的锁定与对方的共识在哪里、分歧在哪里。

第三,如何去论证,如何表达,用什么样的例子,用什么样的数据也非常的重要。比如说我今天是要支持代孕的,我去分享,我见过一个美国同事,分享她代孕成功的照片,照片里包括她们一家人,包括医生,包括代孕的孕母,包括孩子,气氛非常温馨和谐,孕母本人也笑得非常的发自内心。放上这样的材料,会不会更好地佐证我们的论点?

又或是刚才我们挑出了Phoebe、美国和印度这三个例子。这世界上有这么多的关于代孕的例子,我们挑选出哪一个才有可能最有效的展示它们之间相通的逻辑和它们彼此之间的差异和分歧、更加有代表性,可以供我们最快速有效地分析这个问题?这个也是一种可迁移的技巧。

所以总结,开放理性的思考,缜密的逻辑,恰当的论证和表达,这三样东西加在一起就是思辨力。

我将讲哪些内容

我们现在回到这个节目要怎么做。

我会以内容有趣、引人思考为第一要义,同时我会总结出一些可迁移的思辨技巧和方法,让大家可以应用在其他的场景中去举一反三。如果你有研究过学习能力和认知能力的提升,你会发现,“举一反三”是人提升认知能力的至关重要的环节。

整个节目的框架会有三大板块:第一,破;第二,立;第三,经典辩题。

我们先说第一部分,破,也就是反驳。很多人喜欢辩论,或者说发现自己的辩论天赋都是从喜欢怼人开始的,也就是我会教你如何用逻辑和思辨给别人挑错。

比如,有人说女性不结婚,人到中年的时候很惨的。我们可以说,错,您这是因果倒置。不是因为女性到了中年收入下降,所以需要家庭的支持,明明是结了婚的女性收入才开始下降。

我们会一起去分析很多逻辑的谬误,为什么相关性不是因果性,什么是循环论证、虚假两难、以偏概全、偷换概念,常见的数据错误有哪些等等。我们会把这些问题都包在有趣的辩题中去进行分析和讨论,这是第一部分。

第二部分我们再讲立。为什么先破再立呢?为什么破完之后还要立呢?会拆台,不代表自己能搭;会说别人错,不代表自己知道什么是对。这种杠精我们见得多了。所以第一部分更多的是点对点的逻辑拆解,到了第二部分,我们的重点是大局观,是论证的整体结构。

比如说在政策性辩论中,我们常常用的一个框架叫做“需根解损”,需求性、根属性、解决力、损益比,这是一套分析政策的框架。

比如我们今天讨论要不要对垃圾食品收税,我们不仅要讲垃圾食品给健康造成的伤害、给医疗系统造成的负担等等需求性和根属性,我们还要讲解决力。

什么叫解决力?你这个税能收得上来吗?比如说夜市卖炸鸡的,连个流水都没有,你怎么去收这个税呢?我们还要讲损益比。什么叫损益比?比如说你怎么定义垃圾食品,一碗阳春面只有碳水,这是不是垃圾食品?富人当然不这么吃,他们吃高蛋白的、贵的、健康的,但是穷人他依赖高卡路里且便宜的食物,为体力劳动提供能量。你这个税要怎么征呢?你征了垃圾食品税,会不会对穷人的生活成本影响非常大?这么干是不是弊大于利的呢?

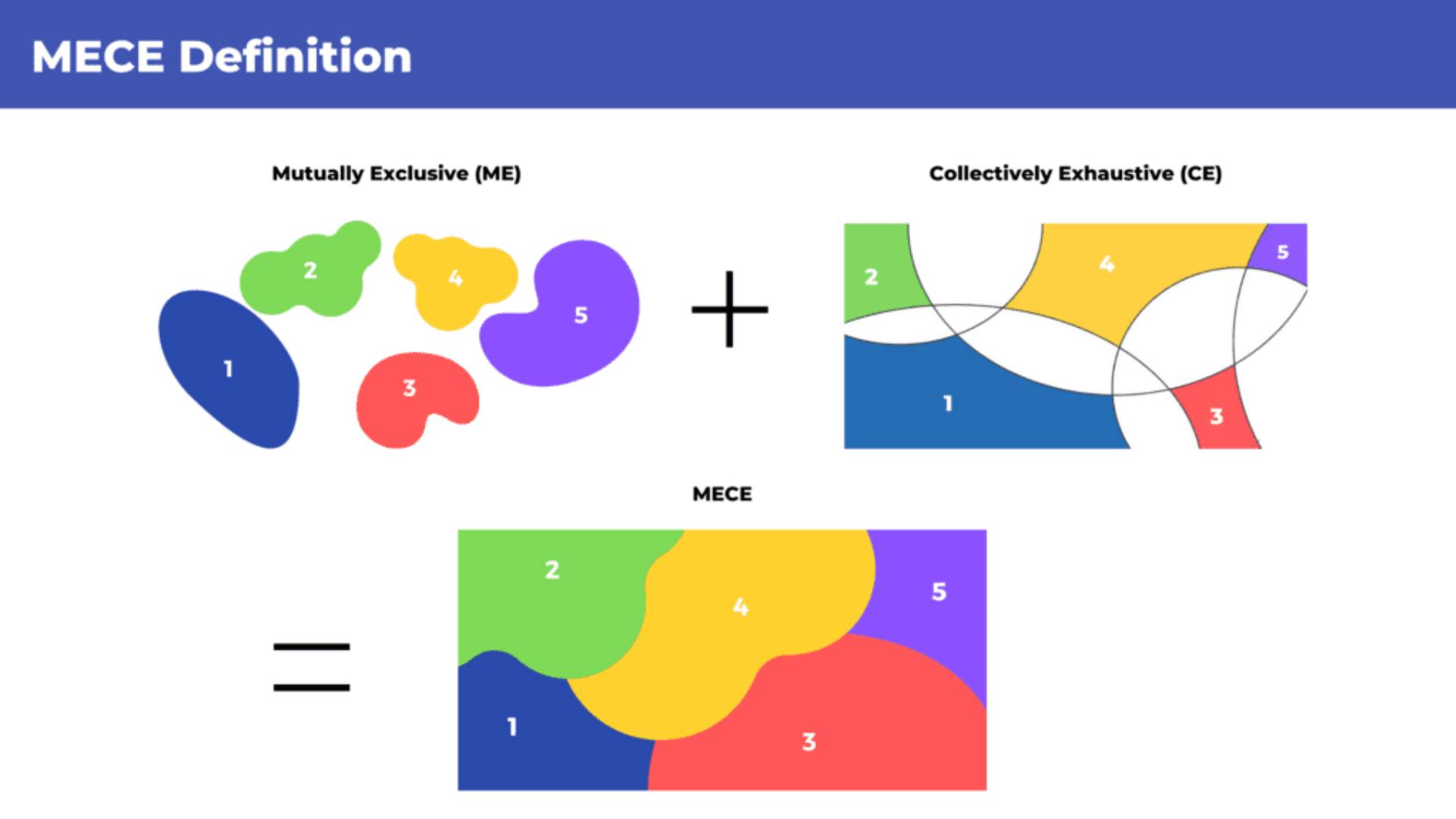

我们再举一个框架的例子,我们管理咨询有一个词叫做MECE(mutually exclusive, collectively exhaustive),它中文的意思是相互独立、完全穷尽。也就是说,对于一个重大的议题,我们把它拆成不同的方面、不同的角度或论点去进行分析,它论点彼此之间能够做到不重叠,它加在一起能够对这个问题做到不遗漏。

MECE分析法

这个思路放到辩论里也特别有用。比如说有一类辩题是刘备和曹操谁更适合做领袖,林黛玉和花木兰谁更适合做女友,这种问题很容易沦为一方说一个优点,另外一方说一个缺点,这一方再说一个优点,另一方再说一个缺点等等。

可是如此列举,那算谁赢呢?我们一定要从整体的思路上手,给这个比较框定一个比较标准,一个框架。

比如说我们可以说领袖一定要做到这三个部分:第一,组建团队;第二,运营团队;第三,带领团队。因为曹操在从头至尾这三个环节都更加优秀,所以更适合做领袖,这样就比大家散着往外扔曹操和刘备的优点和缺点要更加有逻辑有结构。

总结一下,在立的部分,我们强调的不再是点对点的逻辑,而是框架式的思维方式,它更加的整体和宏观的去分析问题。在破和立的部分,我们的每一期节目会着重讲解一个核心逻辑或是一个思维框架,然后我们用几个有趣的辩题去讲解和举一反三。

第三部分是经典辩题。我们的每一期节目会以一个经典辩题为核心,去带出那些最底层、最能够被举一反三的分歧的思辨方法。

其实这个世界上的分歧千千万,可底层的逻辑模型和价值观的分歧就那么几种。我会邀请我的对方辩友詹青云与我来一起辩论一些经典的题目,比如杀一救百是不是正义之举,什么是正义,经典的电车难题有太多可以应用到现实中的场景。

比如说2003年SARS期间,台湾和平医院发现了几例SARS的病例,当时我们缺少有效的预防治疗SARS的方法,而且这个医院它里面条件比较简陋,它缺乏单独隔离的硬件。换句话说,如果把这个医院关了,它里面的人就会交叉感染;但如果这个医院它不关,里面的人走出来,有可能会在社会上造成感染,甚至是更多的感染。所以这个时候我们要不要把医院关了?我们关了医院叫不叫正义之举?

究竟什么是正义?正义是对我们行为的指导吗?还是说,正义是一种绝对的律令,哪怕我们做不到,它也不可以妥协?

还有很多相似的例子……

- 安乐死是人道吗?

- 对于一个深思熟虑后想要自杀的人,应该阻拦吗?

- 我能够售卖我的器官吗?

- 我能够自由地决定我想胖就胖吗?

- 我如果把我的口腹之快放在个人健康之前,这样的价值排序是比较低级的吗?

- 那些为同性恋争取权益的人,Ta可不可以放弃同性恋是天生的这个论点?

- 哪怕同性恋不是天生的,是一个后天的选择,如果Ta未伤害他人,可否也应该拥有自由和平等的权利呢?

- 我们每个人都承认自由,追求自由,可是当自由被推到了司空见惯之外,你还能接受吗?

这一些问题可以供你举一反三,展示如何捍卫某一方,也向你展示如何攻击另一方。真理越辩越明,这句话本身能不能被辩论呢?

辩论是一个非常有用的东西。为什么哲学家要辩论?为什么竞选要辩论?为什么制定政策要辩论?为什么标准化考试要问你如何才能够增强和削弱某一个论证的论证力度?为什么有结构性的分析问题,它本身就可以成为一个高薪职业?为什么辩论训练是常见的培养人才的项目?为什么议论文是每一个人的必修课?

如果你特别喜欢思考,思考那些甚至没有明确答案的事情,如果你想要自己的思考和表达都更加有条理,如果你想把常见的逻辑框架和经典的思辨问题都纳入到自己的知识库中,如果你对提升自己的底层能力——思辨力——有兴趣,这个节目应该会适合你。

咱们看理想的编辑丫丫曾经跟我说过一句话,她说她听到过的像我这样能够条分缕析说清一件事情的人真的不多,这话给了我很大的鼓励。看理想的平台上有那么多的大师,我能够站在他们旁边深感荣幸,我会努力把这个节目做好。如果大家在收听的过程中有任何的反馈和建议,请多多留言,我会无比欢迎和感激。

我是庞颖,《像辩手一样思考》这段旅程,请多关照。