导语

1990年代后期,中国的市场经济和城市化在加速,白衣飘飘的校园民谣时代逐渐远去,在高晓松、宋柯创立了麦田音乐厂牌后,推出了朴树这位“现象级”的音乐人。《我去2000年》这张专辑,高晓松做过一版,张亚东又做了一版,其中有什么有趣的秘闻,朴树是怎样一位坚持自我,甚至“执拗”的音乐人,本集节目,小寒&相征带来一个让人唏嘘的好故事。

文稿

1、朴树前传:不敢看人的“熊孩子”

小寒:你好,这里是由“看理想”和“大内密谈”共同出品的音频节目“杰作”之《中国民谣小史》,我是小寒。

相征:我是相征。

小寒:我们上一期回顾了校园民谣的代表作以及代表人物老狼的《恋恋风尘》,那我们接下来要介绍的这张唱片是走出校园、走向都市的一张代表作,来自于朴树的《我去2000年》。

这张唱片是由麦田音乐出品的,它的发表年代是在1999年。那个时候流行一个寓言,说1999年是世界灭亡的一年,大家对千禧年都是充满了恐惧,而且那个时候,城市化进程在全国蔓延,以前可能只有北京、上海是大城市,在90年代初,比如说像广州这些地方开始起来了,然后就“南巡”了,整个都市化的进程在加快,人的焦虑感、不安感也在加快,还沉浸在诗歌梦和文艺梦里边的人就会感到与社会的错位,这种错位反而也是音乐的一个灵感。

这张专辑《我去2000年》,它的时代背景就是这样。朴树是一个理想主义的与世界格格不入的大男孩,面对世界的时候的有种错愕,还有就是对更乌托邦世界的一个向往。那说到这张唱片不得不先说他的公司:麦田音乐,是由高晓松和宋柯创立的。

相征:没错。

小寒:麦田音乐的初衷是为了做高晓松的那些作品,出的第一张应该是高晓松的一个作品集吧?

相征:对,1996年的《青春无悔:高晓松作品集》。麦田音乐是一个在中国独立音乐历史上,非常重要的厂牌。首先,为什么叫麦田音乐?就跟中国所有跟麦田有关的文艺类的名称,都是因为《麦田里的守望者》那本书。

《麦田里的守望者》,塞林格 著,施咸荣 翻译,浙江文艺出版社1992年版本

麦田音乐最初的成立者是当时高晓松的同学,宋柯,现在的唱片业的大佬。当年宋柯从美国留学回来,在美国好像也不是特别顺利,跑回北京之后就想要做一些小买卖、小生意,但是碰到了高晓松。

高晓松跟他说别干这个,咱们弄点牛逼的事儿——做唱片公司。那个时候的高晓松算是名利双收,他自己之前拍广告,做广告公司这些事赚了很多钱。同时当年的校园民谣那一波人,出了很多脍炙人口的歌曲,他们觉得唱片公司这事情是理所应当的,而且是可以赚钱的,所以他们两个人一合计就做了麦田音乐。

麦田音乐出的第一张不是高晓松本人的唱片,就是朴树,当年我跟宋柯聊的时候,他也有详细地回忆过当时的状况,说朴树是一个毛遂自荐过来卖歌的,可能本来没想自己当歌手。

小寒:相传朴树那会儿是一个满脸青春痘,说话不敢看人的“熊孩子”。

相征:对,朴树听说一个新唱片公司要收歌,就过来卖卖歌,据说也没有demo,自己带了一把吉他,现场唱。

朴树,歌手,音乐人。1973年生。原名濮树,为简略笔划,定艺名“朴树”。正式发行的专辑有《我去2000年》、《生如夏花》、《猎户星座》等。

然后高晓松就坐在他对面,唱了几首歌之后,高晓松说,“你还是来蒙事的吧。”然后朴树就乐,高晓松问,“你到底有没有更好的作品。”然后朴树说,“好像也还有。”大概是这样,然后就唱了一些其他的。朴树可能是给自己留了的一些歌,然后高晓松觉得那些歌特别好,于是就说服了老宋把他签下来。

2、《那些花儿》、《白桦林》的成功和争议

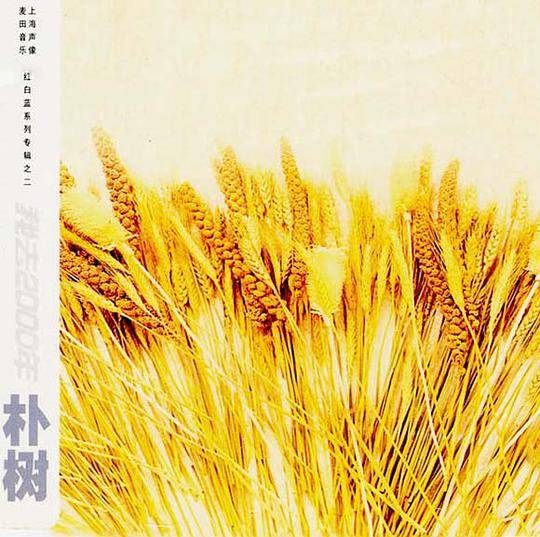

相征:麦田音乐在当时推出朴树这张《我去2000年》的时候,算是一个横空出世。“红白蓝”这个系列也是来自于基耶斯洛夫斯基的“红白蓝三部曲”。他们当时想要做“白”朴树、“红”尹吾、“蓝”叶蓓这三个人,但最后因为一些原因,朴树的出了,叶蓓的也出了,但是“红”尹吾没有在麦田音乐出版。

1999年初,《我去2000年》这张唱片正式发行的时候,引起了巨大的一个回响,第一首歌叫《New Boy》,很多年轻的听众不太了解那个时代,你想他歌词里唱的是什么,“穿新衣、换新发型,轻松一下、windows98”,那个时候用到windows98是一个非常高端的事情,就觉得已经跟整个世界互联了。1998、1999年那时候,是整个中国互联网比较初期的萌芽时期。

朴树,《我去2000年》,麦田音乐1999年出品

小寒:因为朴树是出生于一个知识分子的家庭,他父母是教授,所以可能他们家上网比较早,家庭条件比较优越,就早早地接触了新衣、新鞋、新电脑。但是他是不安于此的,他还是有很多内心的惶惑感,这些是在《我去2000年》的这张专辑里表现得非常充分的。

1999年的时候我还在小城里面上中学,我是在我们县里的供销大厦的地下一层的音响世界里看封面挑的,就觉得这张封面跟所有的都不一样,就是它的封面为什么打了这么多眼儿。

然后有一个头发盖了半张脸的人,你不知道他长啥样,但是他特别黑,就觉得好奇,就买了,往随身听里一插,就崩溃了。面对高考的那个压力,跟朴树在音乐里表现出来的狂躁,完全同节拍。

相征:那个时候也是我高考之前,记得那时候听到这张唱片里有首叫《妈妈,我…》,其实那首歌本来的名字叫《妈妈,我恶心》,但是“我恶心”审批过不了,然后就改成了“妈妈,我…”,里边写的那些非常叛逆的歌词,大意就是我不想像他们一样活着,我觉得那样的生活非常恶心。在青春期的时候你听到这样的一些话,而且他最后用一种嘶吼一般的嗓音去唱的时候,还蛮震撼的。

《我去2000年》专辑背面

给大家讲一个背后的小故事,这张唱片是怎么录出来的。其实这张唱片有两个版本,第一个版本是高晓松当制作人,是一个比较民谣的作品,非常风花雪月的那个劲儿。刚录完的时候大家觉得都挺好的,但是放了一段时间再听,无论是朴树也好,高晓松也好,好像都觉得这个劲儿不对,虽然说录得也不差,但是好像不对,那怎么办?

那个时候麦田音乐是一个并不富裕的小公司,它承受不了一张唱片录了一遍不要了,不像朴树现在,那时候承受不了的。录完了就得发,就得收回成本,既然大家都不满意怎么办?

正好这时候有一个制作人出现了,就是张亚东,张亚东那时候比较迷恋电子节拍,一些电音的音色这些东西,相对英式一点、电音的风格。正好那个时张亚东在给王菲做一张唱片,王菲就属于那种唱片制作预算各方面都非常的阔绰,王菲订了很好的一个录音棚,付了钱没用,张亚东就自作主张,咱们用,反正钱也交了。其实算蹭了王菲的光,用了一个月的免费录音棚把这张唱片又重新录了一遍,就呈现出我们现在看到这个样貌。

朴树和张亚东,在2017年12月的“Stage舞台”演出合影

小寒:其实它不能算一张典型的民谣唱片,包括你说因为制作人是张亚东,它也有很多英式摇滚的因素。但就像你说的,它毕竟有高晓松的底子,它是一个民谣的底子,包括它的歌词以及它的气质,都是像我刚才说的,是一个校园民谣到都市民谣转化的代表作。大家现在耳熟能详的歌当时都是出自这张唱片,就比如说像《那些花儿》和《白桦林》。

这两首歌我妈妈这些人都听过,因为他当年上过春晚。也是这两首歌让朴树成为当年的一个巨星。

这两首歌不复杂,似曾相识,你觉得这个歌你可能已经听过好多年了。它表达的那种情感,那种对往昔时光的追忆,像《白桦林》那种,稍微有一点俄罗斯风格。中国对俄罗斯有非常复杂的迷恋,会让你觉得我肯定听过,我妈妈小时候肯定给我唱过,然后就变得非常熟悉。所有大红的歌都是这样的,都是你一听就觉得这歌我妈给我听过,但是又是新的。

相征:其实当时《白桦林》这首歌朴树自己的争议是蛮大的,《白桦林》红了之后,朴树是非常讨厌这首歌的。

在他那个年纪的情况下表演这首歌次数其实蛮少的,甚至后来你会看到有一些媒体因为这首歌红了就去采访朴树,都会问到这首歌你是怎么创作的?他都一副那种好死不死的样子说,这是我编的。这里头情节就是瞎编的,就想摆脱这首歌。

麦田音乐当时是非常穷的,麦田的那些老人跟我讲过很多故事,他们当时接了一个通告,在北京电视台。那天办公室里有朴树,有一个宣传人员,还有宋柯,还有张璐。张璐当时说总不能让艺人坐公交车去,大家包括朴树自己凑一凑,一共凑了47块钱左右,大概就这个钱,打了个车。

临走之前办公室好像还有两盒方便面,这几个人大家一块分了,就到这个程度了。但即使这样,当时央视让朴树在春晚唱《白桦林》,而且是独唱,朴树是拒绝的。张璐老师跟我讲,说你都不知道我跟宋柯,我们俩还有高晓松我们花了多大力气,多大的劲儿去说服他。一直说服到那天春晚的录制现场,朴树已经答应来了,到了现场又不想唱,我们说朴树你去唱你就能红,你能红那我们大家就有饭吃,要不然大家就一起死。所以你看到在春晚的舞台上,朴树那个样子也是不大高兴的

小寒:他没有高兴的时候。

相征:对,他永远不开心。 除了《白桦林》之外,《那些花儿》也是一个非常重要的作品,这首歌也是有两个版本。第一个版本就是我们在唱片里面听到的版本,之后也是因为朴树对于之前的编曲不太满意,他觉得那首歌的劲儿不太对。其实从那个很穷的时候就可以看出来,朴树对于音乐创作上特别轴的这个劲儿,非得要弄到自己满意为止,后来又录了一个木吉他的版本。

小寒:记得当年我在《读者》文摘上看到过一篇文章,这首歌快结束的时候是有一群女孩在那笑,其中的一个笑的女孩回忆她另外一个在这首歌里笑的女孩,我记得非常清楚,因为那个女孩好像是抑郁症还是什么病去世了。

她回忆这个女孩时候就写了关于《那些花儿》背后的故事,说我们现在所有的时光都记录到了那个笑声里面,当时我们笑得那么的单纯。那些最青春,最美好,最单纯的东西其实全都用唱片的形式记录了下来。

相征:这张唱片里面还有另外一些作品,包括一首很著名的歌叫做《旅途》。

小寒:那个歌是我在每次从兰州到北京往返的火车上必听的一首歌,那个感伤是非常绵长的曲绪。

相征:这张唱片结尾的作品是《召唤》,《召唤》这首歌是让我比较明确的理解到一张概念专辑它的意义是什么,从《New Boy》开始,到《召唤》结束。

小寒:严密的逻辑。

相征:严密的逻辑,它真的是一个生命的概念。或者说得小一点,像是一天的概念。从早上清晨起来是“new boy”,感觉一切都充满了希望,到“召唤”的时候就是天黑了。其实在我看来《召唤》这首歌是一个非常黑暗的作品,说到底它是在讲一个死亡的事情。

小寒:对,它们都很拧,《在希望的田野上》也特别绝望。每一个形容词背后,他要表达的都是这个词的反义词,我觉得当年的文艺青年就是喜欢反着说话。

相征:记得我很早那会儿看过一本关于创作剧本的书,它里面就讲到一个特别重要的点,如果你要写一个人爱TA,你就通篇不要出现这个人对那个人说“我爱你”。但是我们回到当下的语境来看,如果你不说“你爱TA”,观众可能就看不懂,或者说创作者认为观众看不懂。但是我们那个年代像朴树这样的作品,它就是那样。

小寒:那是层层包裹的一个东西。这种层层包裹,就奠定了这些颠三倒四的文艺青年的这个基本审美。

3、朴树的“病”给了我们拯救自己的药方

相征:我和朴树有一个私下的、简单的小接触,跟他打过一次篮球,那时候《生如夏花》已经出了,他就跟我说,“我根本就不想做这些事。”我说,“你想做什么?”他说,“我之前跟老宋(宋柯)提过一个建议,我说你别让我出专辑了。我实在不想出专辑,咱俩商量一个数,每年我去商演,走多少场,这个数也不要多,你让我唱《白桦林》我就唱《白桦林》,你就每个月给我2500块钱生活费,就给我开工资。”

2500块钱,在那个时候并不高,一般在公司上班的人也不止拿2500。我说,“你那2500是怎么算出来的?” 他说,“我算了算,我又不用租房,也没什么物质要求,我最爱吃盖浇饭,我就吃个盖浇饭,喝个啤酒,踢踢球,一个月2500正好够,我就这么想的。”我说,“你跟老宋说了吗?”他说,“我跟他说了,他觉得我是神经病,他不同意。”所以你看朴树在那个时候是这种人。

朴树的《生如夏花》,2003年由华纳音乐出品,正版销量超过80万张

小寒:他一直对金钱没有任何概念。之前有采访,说他做这么多年比较穷,当然这两年是音乐节的专有品牌了。但是以前有一段时间,他过的是比较窘迫的,因为他自己对钱没有概念,在生活中也可能会比较简单。我接着你那个故事讲,我当时跟他约了一个媒体的专访,那是我第一次见朴树,我有一张从高二到听到大四的磁带,你想我应该是一个什么样的脑残粉。我做了大概四五页的采访提纲,列了大概有五六十个问题。

但当时采访可能不到半小时还是四十分钟就结束了,那个提纲我都没问完,觉得进行不下去了,太尴尬了。无论你说什么你感觉他都不想理你。

那个采访到最后我根本整理不下去,我一想这个事就特别挫,因为我是刚刚记者转正,从实习生转正去采访一个自己听过七八年的音乐人,就把采访做成那个样,特别有挫败感。我都没听采访录音,最后跟我当时的男朋友说我实在听不了,你替我把采访录音扒了吧。他扒完了说,你采访的这个人可能精神有点问题,我说对。我那会就开始怀疑我这个堂堂著名大学新闻系毕业的人适不适合做一个记者,特别怀疑自己。

后来熟了之后,他看见我就觉得我是一个文艺女青年,他那段时间特别讨厌文艺女青年,所以看见文艺女青年就想怼,不幸我就被怼了。我们现在关系都还挺好的,因为我那会老写一些酸了吧唧的文章发博客,他还老去留言,自己编一个网名去留言,后来慢慢就就熟了。

他这人本身就拧巴,而且他这个拧巴是没有常态和标准的,你不知道他什么时候拧巴。他不该拧巴的时候非得拧巴。

相征:该拧巴的时候他又不拧巴,我记得那时候《生如夏花》发行没多长时间,他在发行的最开始是非常抗拒的。

小寒:对,发布会就丧丧的。

相征:特别的丧。被人拿着刀架脖子上,生给推到台上去的感觉。但是后来突然之间他觉得其实可以放开一点。他就频繁地出席各种各样的颁奖礼,只要找他去他都去。因为那张唱片他拿了无数的最佳男歌手和最佳专辑。

小寒:大主流。

相征:满文军、孙楠他们会拿这些奖。从那年开始就“变天了”,我印象特别深的是2004年光线传媒的一个颁奖礼,当时光线颁奖礼算是比较重要的一个颁奖礼,在内地来说。我就在现场,我在后台看到朴树突然跟一个姑娘借了一个粉红色的发卡,别在脑袋上,他带着那粉红的发卡上台领着奖,然后大家都惊了。但是这个事情过去没多长时间,他又回到了之前的状态。

小寒:好像还是特别严重的抑郁症,病的很重。单向性思维的人,他想问题就只是一个方向的,非常地单纯,只会考虑一个层面。说走就走,然后放弃很多东西,他没有衡量和比较,他认定的事情就认定了,他不认定的事情,会迅速地离开。有一段时间他会频繁地去大理、去各种地方,寻找内心的安宁,这可能是发病前期。相当于他提供了一个公共的、类似像药方或通道的东西,这一派非常明显。比如像陈绮贞她们都非常典型,内心的纠结,那种“病殃殃”的东西。他把这些东西写出来、唱出来的过程,就完成了一个自我的拯救。他再传播出去,就会拯救很多人。可能是所谓“丧”的治愈疗效的最早案例。

近期的朴树

他本人性格的单纯性和他经历的社会复杂性,在他身上产生了一个强烈的撞击。他承受住了撞击,现在依然是一个非常成熟的音乐人。后来无论是《生如夏花》也好,还是去年新发行的《猎户星座》也好,中间出了很多制作不靠谱,创作不靠谱,无限制拖延,演唱会无限延期等等事情。他依然还是人们心目中,为了守住自己单纯的东西去抵抗的一个形象。这个形象给了很多病友们希望。

相征:我们聊了聊朴树这个人,再回头来看,这张《我去2000年》,虽然当时在公司的运作上并不算是一个特别成功的案例。但在整个音乐行业,尤其是原创领域当中,朴树是一个独树一帜的存在。

在他之前以及在他的同期,所谓的真正的偶像都是长得漂亮的台湾、香港为主的小男生。朴树出现之后,你就会发现一个看起来并不阳光,也并不可爱,一个比较阴郁的男孩子也可以成为一个偶像。而且他所达到的成就,竟然是所谓“小鲜肉”偶像所无法企及的高度。后面所有的原创音乐人,其实他们一定程度上都是在重走着朴树曾经的路线。

我们说到《生如夏花》,这张唱片是华语音乐的最后一张大片,在他之后不管是谁,周杰伦也好,王力宏也罢,都没有达到过《生如夏花》那张唱片的销量。实体唱片的最后一张大片就是《生如夏花》,销售数字差不多有80万张。80万张正版唱片的销量,以当时的盗版率来说是5%的正版,95%的盗版。可以大概算一下卖了多少张。

在那之后,华语的实体唱片断崖式的下滑。我们今天来聊朴树,也是回顾这个音乐人所处的唱片的环境,那个时代的背景所呈现的一个非常奇特的,永远无法复制和超越的一个样板。

小寒:为什么朴树这么丧,但还是被这么多人喜欢和尊敬,我觉得就是他对“单纯”这件事情的宗教般的坚持,也让他的人生成为了一件杰作。

相征:是。

朴树2017年出版的专辑《猎户星座》

小寒:我们关于朴树的介绍就讲到这里,这一集我们讲朴树,是因为我们讲到了从90年代初的校园民谣到90年代末、千禧年之前的所谓都市民谣的一个兴起。

朴树作为一个父母都是北大教授、这样的一个土生土长的北京男孩,他代表的是一个层面。我们在下一集里,会按照这个线的平行分支,去讲那些来北京北漂的音乐人,异乡客们的民谣传奇。我是小寒。

相征:我是相征。

小寒:再见。