导语

人们质疑说这是否是一次巨大的历史虚构?这究竟是打开历史的创伤和废墟,把我们引向救赎的一条路,还是它只是幻影重重的一张屏,这张屏阻断了我们回望历史的目光。

戴氏金句

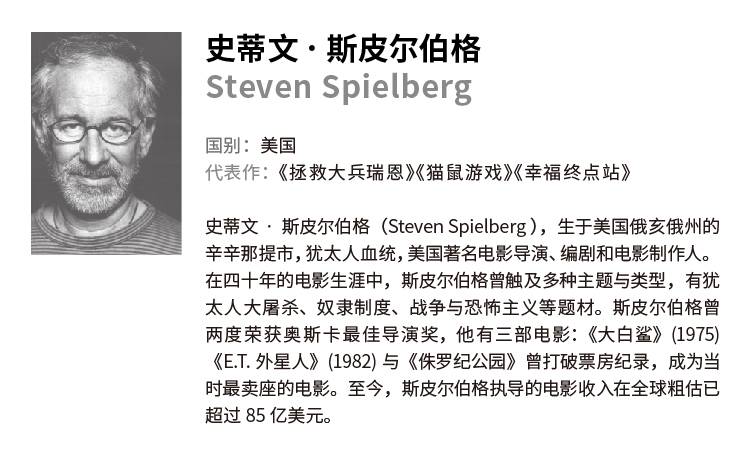

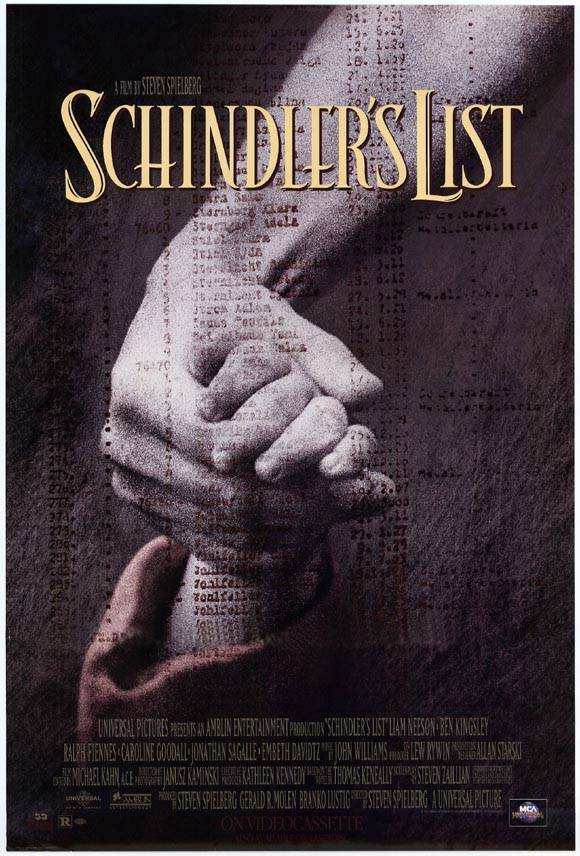

《辛德勒的名单》海报

《辛德勒的名单》是那样一种影片,放映的时间越久,它的知名度越高。它是一个被长久地、反复地观看,而且被人们越来越多的以高的评价和极端炽烈的情感投入来议论着的影片。

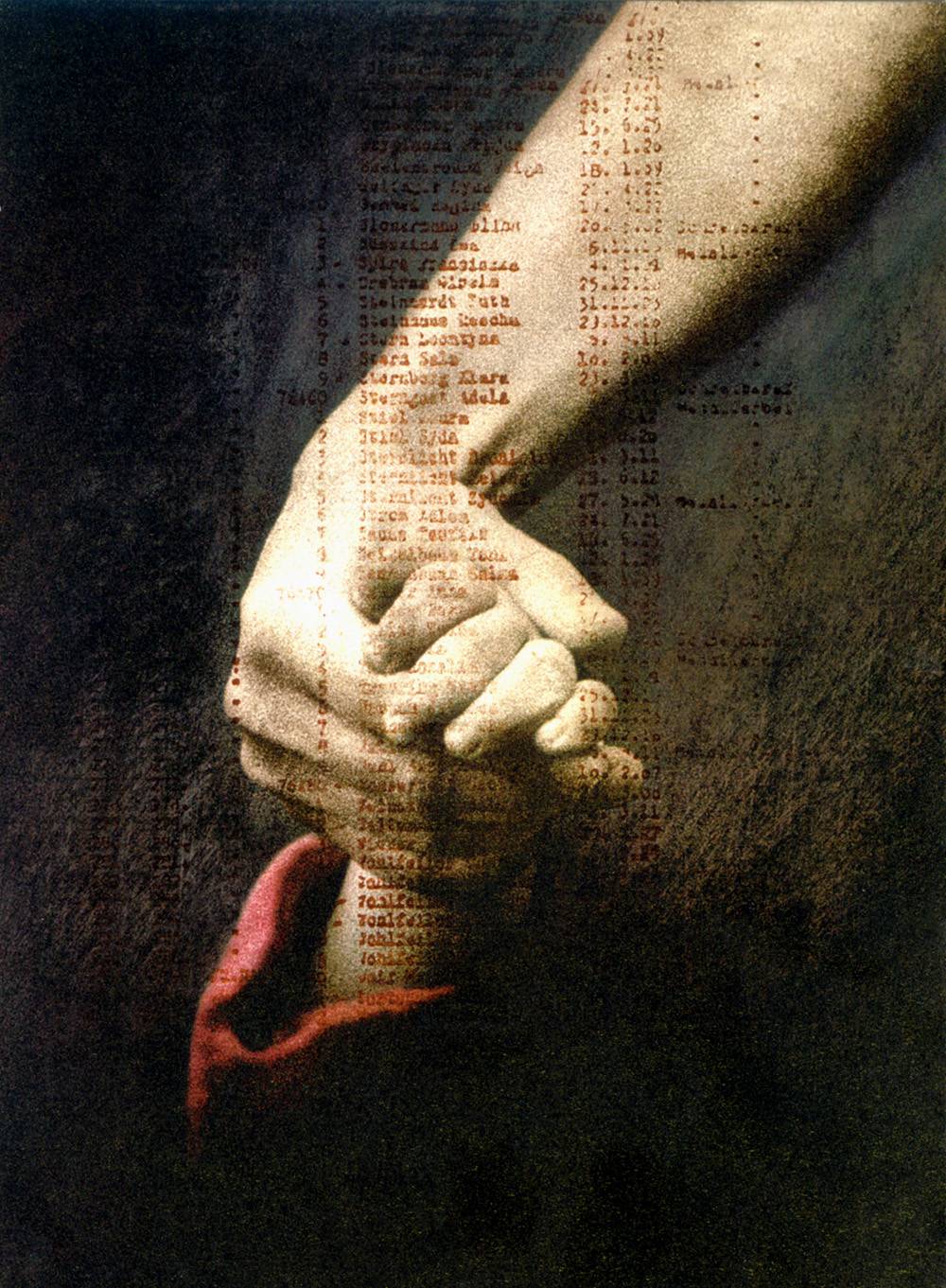

《辛德勒的名单》剧照

我们可以说这部影片具有某种标识性的意义,如果夸张一点(坦率地说我不大心甘情愿),还要说它是一个具有里程碑性质的影片。因为在这部影片当中第一次我们获得了一种全景式地观看,在这个全景式的图景当中,我们去观看20世纪一场惨绝人寰的历史事实,那就是纳粹的犹太大屠杀。而在这场大屠杀当中,600万犹太人死于非命。关于这个事件,已经有太多太多的影视作品、文学作品、历史文献、回忆录在谈论着它,但是与围绕着这个事件的喧嚣相比,更为深切的,也更为耐人寻味的是一种极端深刻的,极端意味深长的沉默。

《辛德勒的名单》剧照

如果我们用一点理论化的语言,我们会说20世纪发生在第二次世界大战中间的这场纳粹的犹太大屠杀本身构成了一个哲学所谓的实在界的在场,换句话说,它是任何语言也无法到达,任何语言也无法触摸的一次历史事实。

《浩劫》海报

1985年有一部非常长,也极为著名的纪录片——《浩劫》(《Shoah》)。由克洛德·朗兹曼执导的这部纪录片非常深切地展现了关于纳粹大屠杀的言说和沉默。

《辛德勒的名单》剧照

如果大家对这个事件有所耳闻,有所关注,有所了解的话,你们可能会知道关于这个事件的很多个说法,其中一个非常著名的说法是:奥斯维辛之后写诗是不道德的。奥斯维辛就是当时最著名的纳粹犹太集中营,也是死亡营,也是在这里,几百万犹太人被虐杀,这也正是影片《辛德勒的名单》摄制的主要场景之一。

《辛德勒的名单》剧照

导演斯蒂芬·斯皮尔伯格是一个美国的犹太人,所以他和这个故事,这段历史,以及这段历史所携带的血泪、创伤和痛苦有着一种直接的连接。但是,同样正是由于他的身份,这部影片引发了另外一些质询和讨论。比如说好莱坞著名导演——也是我最尊敬的好莱坞导演之一——库布里克说,这部电影是关于几百个幸存者的故事,而犹太大屠杀则是关于死亡的故事;《浩劫》的导演朗兹曼则说,这个事实所涉及的是死亡的绝对性,而活下去那是另外一个故事了。

《辛德勒的名单》剧照

在我看来,这部影片出现在1993年是非常逻辑的。冷战终结后,世界进入了另外一个时期,对于西方世界来说,在这个历史时期他们面临的主要的困难是如何和20世纪的历史对话,如何与20世纪的历史创造出一种不可能的大和解。这部影片讲述了奥斯维辛的故事,讲述了犹太大屠杀的故事,而同时导演选择了一个极端独特的角度,故事中的主人公奥斯卡·辛德勒是一个纳粹党员,但同时他是所谓“犹太人的大善人、大救主、大救星”,所以围绕着这部影片,一边是好评如潮,人们热泪盈眶,人们极度感动,而另外一边则是持续不断的质疑。

《辛德勒的名单》剧照

质疑包含了我们有没有可能去言说这个不可言说的悲剧?我们有没有可能以犹太大屠杀的故事取代20世纪法西斯主义的暴行和整个法西斯主义大屠杀的历史事实,因为大家知道死于纳粹集中营的人多达一千两百万,其中有600万是犹太人,有300万是苏军战俘,有一百多万是德国和欧洲各国的共产党人,剩下的包括了流浪的吉普赛人、同性恋者、刑事罪犯,所以质询和讨论是多方面的,它引发的回响也是极端繁复的。所以我说这部影片不仅仅是以它的艺术成就标识着一个电影史上的重要时刻。

《辛德勒的名单》剧照

从《紫色》开始,斯蒂芬·斯皮尔伯格走上了另外一条道路,而《辛德勒的名单》几乎是一个定音之作。他成功地向人们证明了他不仅会拍电影,不仅会营造视听效果,不仅会震慑和吸引观众,而且他会触及最敏感的话题、最痛苦的伤口,他有直面深渊,讲述深渊的勇气。

《辛德勒的名单》海报

这部影片是根据澳大利亚一位作家的小说改编的,当然也可以说它是一个虚构的非虚构作品,因为它讲述的是一个真实的历史人物的传记。但这部作品是作为小说出版的。这也正是影片的另外一个争议之处:它究竟是历史事实的再现,还是只是一次对历史的虚构?

《辛德勒的名单》剧照

在这个故事当中,围绕着奥斯卡·辛德勒其人的争议,是关于我们如何再度直面20世纪的巨大的、深切的历史创伤的时刻,这个时刻的创伤性正在于它是如此反人,如此非人,如此残忍,如此非理性,但它同时又是如此现代,如此理性,如此高效率,如此科学。所以有一种说法是,人道主义的信仰正是在奥斯维辛集中营里被杀害,在化尸炉当中被化为黑灰的。

《辛德勒的名单》剧照 由连姆·尼森(Liam Neeson)饰演的奥斯卡·辛德勒( Oskar Schindler)

半个世纪过去了,当这部影片在1993年出现的时候,我们看到的是“人”,看到的是人性的光辉,于是人们质疑说,这是否是一次巨大的历史虚构?这究竟是打开历史的创伤和废墟,把我们引向救赎的一条路,还是只是幻影重重的一张屏,这张屏阻断了我们回望历史的目光。

《辛德勒的名单》剧照

在影片当中,斯蒂芬·斯皮尔伯格采取的最为突出的电影技巧是使用个人肖像来面对历史全景。在这幅历史的全景图中,惨烈的杀戮、战争、虐杀、种族灭绝的背景只是一个巨大的景片,而在一片血色模糊当中凸显了奥斯卡·辛德勒个人的肖像。

《辛德勒的名单》剧照 由拉尔夫·费因斯(Ralph Fiennes)饰演的纳粹军官葛斯(Amon Goeth)

整个电影中,与个人肖像对历史全景的叙事修辞法相对应的是,导演非常成功地设置了一组人物对照组,善人辛德勒和变态、病态、兽性的纳粹军官葛斯。葛斯作为一个兽性的象征,反衬出辛德勒人性的高度及光辉。

《辛德勒的名单》剧照 由本·金斯利(Ben Kingsley)饰演的工厂犹太管理人斯登( Itzhak Stern)

辛德勒工厂的犹太管理人,斯登这个人物与葛斯的关系和他与辛德勒的关系,有力地支撑了这个对照组,使得辛德勒成为作为一种人性光辉的象征,逐渐显露出来的一个角色。而同时斯登这个人物成了一个贯穿电影始终同时与辛德勒彼此对照的角色,他成了辛德勒这个人物道德高度的背书者。

《辛德勒的名单》剧照

最后时刻,当盟军到来,辛德勒被迫要逃亡时,斯登献上了那只戒指——那只犹太人用仅存的金饰打制的戒指,而这枚戒指几乎是一个生命的礼赞,或者说人性的礼赞。在故事当中,它几乎成了犹太社群对于辛德勒这个人物的一个最高的肯定。

这个电影当中最重要的电影修辞法,同样是一个老旧但非常有效的修辞法,就是平行蒙太奇的使用。

电影课词典:

《浩劫》(《Shoah》)

1985年二战题材电影《浩劫》是一部长达9个半小时的纪录片,它继承并开拓了“调查纪录片”的传统。导演朗兹曼把摄影机对准了浩劫的幸存者——集中营周围的农场主、小商贩、理发师、火车司机、看守等亲历历史的人,用他们的口头叙述的话语重建了集中营的历史。

克洛德·朗兹曼

导演、作家、哲学家。克罗德·朗兹曼是法国知识分子的重要人物。曾是让-保罗·萨特的密友,至今主编由这位存在主义之父创办的《现代》杂志。他的电影工作开始于1973年的《为什么以色列?》,后来又有四部作品,1985年的《浩劫》、1994年的《擦哈》、1997年的《活人路过》和 2002年的《索比堡1943年10月14日16点》。他所有作品均有关二战犹太人灭绝、犹太身份和以色列问题。

2004年,在北京国际纪录片展上,《浩劫》分两次放映,并在北京高校做过专题放映。克劳德·朗兹曼亲临北京和观众见面。北京电影学院张献民教授翻译的电影字幕,并在中央电视台做了关于《浩劫》的访谈节目。2006年,中央电视台电影频道分四次播放了《浩劫》。

克罗德·朗兹曼纪录片代表作有《为什么以色列》《活人路过》《死营革命实录》等,所有作品均有关二战犹太人灭绝、犹太身份和以色列问题。其纪录片在全世界获得很多重要奖项。《浩劫》(《Shoah》)的拍摄历时11年,制作6年(1985年成片),朗兹曼和他的摄影机、翻译以其他工作人员走遍了各个相关地域和集中营旧址,对大量亲历种族灭绝的纳粹分子与普通群众进行深度访谈,克罗德.朗兹曼通过“地域、嗓音和面孔”,使记忆重现。这部影片的放映震动了一代法国知识分子、电影人和普通观众,影响波及全世界,被认为是同类题材纪录片中不可替代的不朽巨作。

导演名片