你好,欢迎收听《从中国出发的全球史》第二季“战争与移民”。 这一季的节目,还是由我为大家转述。

我们第二季第一单元的节目,作者是常彧,他是深圳大学文学院历史系讲师,主要从事魏晋南北朝史、中国古代军事史方向的研究。

你肯定还记得,我们在第一季里面,讲到早期历史当中,欧亚大陆各个部分的联系,讲到青铜,讲到食物。我们也讲到定居农业的发展,讲到国家的诞生。

不过,农业社会某种程度上是不利于流动交流的,所以像我们讲到旅行家的时候,提到的就只是商人啊宗教人士啊这样流动性比较强的人。可是在农业社会里面,这样的人毕竟只是极少数,如果不是出现特殊情况,很难发生那种大规模、大尺度、远距离的移动和交融。

但是另外一种人群就很不一样。是谁呢?就是在广袤的欧亚大陆北部的大草原上生活的游牧人群。这些人,“逐水草而居”,本来就是在不停移动的,而且欧亚大草原也没有不可逾越的地理障碍,所以他们在大兴安岭和黑海之间来回迁徙,那是很常见的事情。

事实上呢,在丝绸之路打通之前,东西方之间的物质文化交流,恐怕主要还是通过草原的中转。我们讲过青铜的传播,就是一个很好的例证。

不过游牧人群有一个比较严重的问题,就是游牧经济往往不能完全自给自足,特别是它的经济模式,不足以形成稳固的政治集团。

为了种种的目的,有时候是为了生存,有时候是为了扩张,有时候是内部某些集团为了巩固权力,游牧人群会跟农业社会之间发生各种各样的互动,比如说外交,比如说贸易,比如说战争 —— 这个农牧之间的战争,就是刚才说的,导致农业社会也出现大规模移动和交融的特殊情况。我们在导言里面说的江南的开发,就是这种特殊情况引起的连锁反应。

为什么游牧人群可以实现快速移动?最重要的原因,那当然,就是人类驯化了马。

马作为骑乘工具,在带来移动性、促进交融的同时,也极大地提高了游牧人群的战斗力。而很不幸,战争,在很多时候,却是人类产生联系的重要形式和重要推动。

所以常彧老师的这一单元,就从马这种战争动物讲起,讲到骑兵、讲到步兵、讲到不同的军事技术、讲到赵武灵王胡服骑射、罗马军团,当然也讲到汉帝国与匈奴的长期战争。

这些技术细节的背后,其实是人类在铁与血的残酷历史中,互相联系、互相交融的真实故事。

罗马人与骊靬的传说

我们还是从一个故事说起。

据一个欧洲学者说,在公元前53年,有七个罗马军团在卡莱战役(Battle of Carrhae)中败给了安息军队。其中有一部分罗马军队没有再回到罗马,不知道去哪儿了。他猜测,这些失散的罗马军人后来参加了匈奴的雇佣军,然后在匈奴和汉朝的作战中再次失败,成为了战俘,被安置在河西走廊一个叫骊靬的地方。

骊靬古城

提出这种假说的学者是牛津大学的汉学教授德效骞(Homer H.Dubs),他甚至为此写过一整本书,书名叫做《古代中国的一座罗马城市》。

自从1957年德效骞提出这个假说,半个多世纪以来,这个位于中国甘肃省祁连山北麓、沙漠戈壁边沿的小村子——骊靬村,就吸引了众多中西学者的目光,有人开始寻找各种证据,想要证明骊靬的村民就是罗马人的后裔。

有人说,当汉军统帅陈汤攻击郅支单于的时候,他看到敌人军阵中有一种奇特的战斗阵型,排得像鱼鳞一样。中国从战国以来,就拥有庞大的步兵部队,尝试过几乎所有能想到的战术。如果连陈汤这样汉代的中国人都没有见过,那它一定来自离中国特别特别遥远的地方。在人类军事史上,刚好,罗马帝国正是以步兵坚韧、多变的战斗阵型而著称,还有什么地方比罗马的距离更远呢?

如果骊靬真的住过一批罗马战俘,那公元前一世纪,整个欧亚大陆两大文明的艰难握手就真是一个传奇故事了。

可是,如果我们用严谨的态度研究这个问题,很难相信2000多年前,有一批罗马人会穿越6000多公里,跨过幼发拉底河、翻越帕米尔高原、穿过大漠和绿洲来到中国。

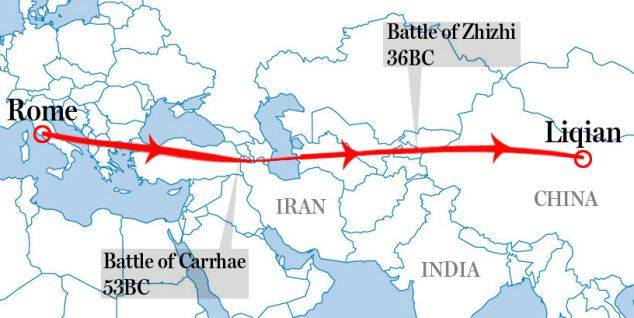

经过卡莱战役与郅支之战的罗马人到达骊靬的猜想路线图

事实上早在1960年代末,台湾学者就专门写文章澄清,他说,英国教授德效骞的猜想并不成立。骊靬城早在这支军队来到中国之前就已经存在。

今天我们有基因鉴定,基因鉴定的结果更进一步表明,骊靬村民的男性祖先,同来自河南、辽宁、宁夏的三个汉族人群极为接近,而与骊靬村民最相似的非汉族人群是甘肃本地的裕固族同胞。显然,不管是在历史层面还是在遗传层面,至少在今天,骊靬村民已经不可能是罗马人的后裔了。

罗马军人可能并没有来过中国,一个看似传奇的故事因为学者的介入,好像失去了浪漫色彩。

但是,站在军事史的角度,我们却不能就此停止。因为在过去的四千年里,频繁的人口流动造成的移民现象总是伴随着剧烈的战争。这是欧亚大陆最具血腥味的文明景观。

战争往往是造成移民的原因,战争也往往是移民的结果。

秦的统一战争将一批关中子弟送往他们从来不曾踏足的岭南,汉与匈奴的战争更是改写了中国与外部世界民族分布的格局。

在骊靬村的传奇故事里,正是陈汤目击的“鱼鳞阵”这几个字,引发了后代关于罗马移民的联想。阵法,是一种军事技术,而军事技术是一种文化,这种文化烙印在众多民族的身上:罗马军团的步兵阵型、中国人的连弩、匈奴人的骑射、苏联的坦克,都是军事文化的表现。

一旦一群人掌握了某种特别的战争技术,例如如果他们的机动性空前提高,那么几乎可以肯定,他们将利用自己决定性的优势走向更深更远的资源边疆。他们的敌人不久之后。也有可能学会他们的技术,并且将技术进一步传播。

最终伴随着军事技术的传播,战争进程就像波浪一样将人群拍向更远的海岸。

战争为我们提供了一个特别的角度,来理解整个欧亚大陆、理解中国与外部世界交流和互动。

人类是怎么驯化马的?

非洲智人踏上迁徙之路,向欧亚大陆移民的时候,有限的移动能力让整个迁徙进程十分缓慢,是不是有大规模的暴力现象,就像后世的战争一样呢,我们并不是很清楚。

自从人类驯化了马,发明了轮车,学会了骑马,人类的移动能力就根本变化了。可以说,马作为一种战争动物,它的降临彻底催化了人类文明的进程。

有一位历史学家大卫·安东尼他研究马的驯化、轮车的起源和印欧语传播,他有一个精彩的论断说:“人类一旦跳到马背上并从那个高度观察世界时,历史进程就发生了改变。”

马对欧亚大陆乃至整个人类战争的推进主要有两种形式:一种,战士驾驭马拉战车作战,另一种是跨骑马背作战。无论哪一种,都首先依赖马的驯化和马的军事性使用。

本来,我们祖先智人猎杀野马主要是为了吃马肉,其实野马本身就是人类移民的动力之一。猎人们追随野马和猛犸象的踪迹,居然可以跨越了寒冷的西伯利亚莽林,来到了美洲。踏上美洲大陆之后,人类很快就将当地的野马杀得一干二净。

我们在第一季的“哥伦布大交换”那集里也说过的,西班牙骑兵攻打印加帝国的时候,美洲土著还以为他们骑着巨大的怪物。印第安人没有任何骑乘动物,当然也没有战车部队和骑兵部队,部落战士的血肉之躯怎么能对抗得了欧洲殖民者的铁蹄呢?

在旧大陆,因为大量的猎杀,野马消失在欧洲中西部,唯独那些没有森林的大草原,还有相当数量的野马生存着。

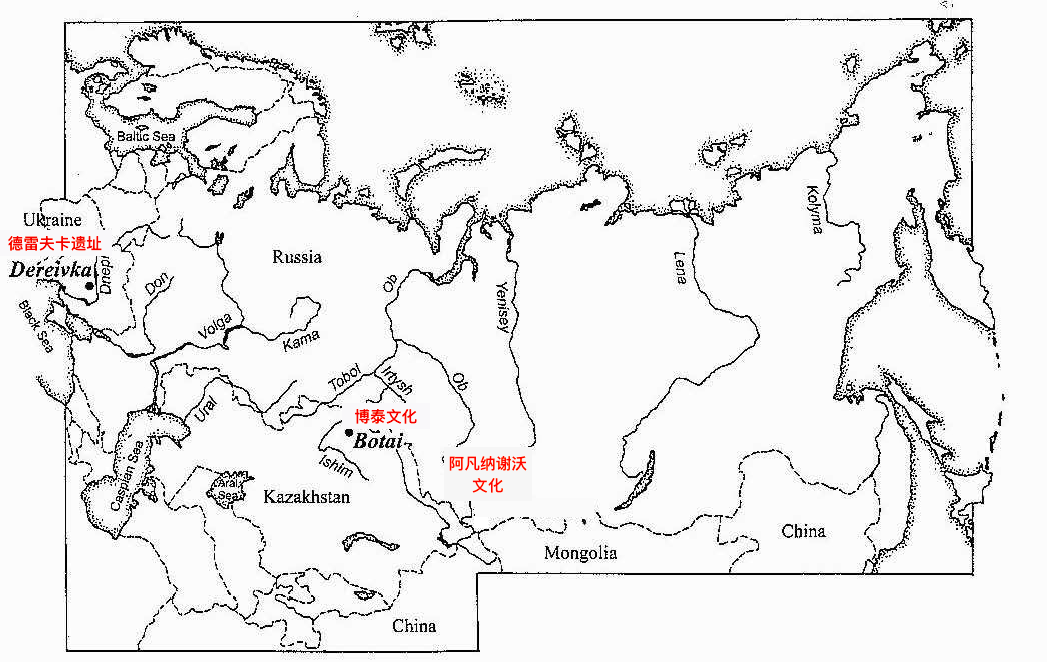

德雷夫卡遗址、博泰文化、阿凡纳谢沃文化地理位置示意图

在乌克兰的德雷夫卡遗址 ,考古学家发现了大量的公马遗骨,显然公马被当地人吃掉了,留下母马来繁育后代。这是驯化马的第一步,时间至少在公元前四千年前。

当马被集中驯养起来以后,大概总有人会忍不住想骑上一匹试试。可是骑上去以后,怎么控制马呢?有人就尝试在马的嘴里放入马嚼子,马嚼子能系上缰绳,马头被套住,人就能控制马了。这是驯化马的第二步。

也是在德雷夫卡遗址,考古学家发现,这些马的第二前臼齿有剧烈磨损的痕迹。巧的是,伴随马骨还出土了大量鹿角残片,鹿角很坚硬,最适合做马嚼子了。

数千公里之外,在北哈萨克草原,存在一个公元前3700—3100年的博泰文化 。这里发现的马骨,第二前臼齿也被磨损过。而且马的下颌骨还有 疑似套索、马勒造成的痕迹。博泰文化的马,高度超过一米三、一米四,已经远远比后来罗马骑兵的战马还要高大,足够用来骑乘了。

从哈萨克草原再往东1500公里,和博泰文化差不多的时期,在南西伯利亚的阿凡纳谢沃文化 ,发现了更多的第二前臼齿被非正常磨损的马骨。值得注意的是,这里的墓葬传统明显来自里海沿岸草原。也就是说,青铜冶金术、马拉轮车、马匹蓄养,这一整套兼容畜牧与农耕的经济方式,正是从里海沿岸草原开始,向东部草原、向阿尔泰山地、向叶尼塞河流域的谷地传播,随后进一步传播到蒙古高原和北中国。

马+轮子=?

在一大批骑马作战的游牧民诞生之前,最早加速人群移动的是马拉轮车。这依赖轮子的发明。

我们知道,制作陶器要把陶土放在一个旋转的台面上,叫陶轮。最早,人们就是在观察陶轮转动的过程中,得到的启示:围绕着这个轮轴进行滚动,也可以用在平地上行进。

在公元前第四千纪,苏美尔城市乌鲁克的象形文字上已经有了利用轮子的纪录。此后,在黑海至里海之间的地区,以及高加索和欧洲,先后发现众多实木制作的轮车。不过它们高大笨重,只有牛才能牵引这种笨重的轮车缓慢前行。用来作战,还为时尚早。

乌尔之旗(Standard of Ur)细节图

收藏于大英博物馆

伊拉克南部苏美尔人的墓葬中,出土了距今4000多年的马赛克画,从画面中可以看到,美索不达米亚的野马已经开始牵引四轮马车了,车上载着国王的武器,像是战斧、剑和矛这些,显然这辆马拉轮车仅仅是装载武器用的。因为四轮马车太笨重,而且很难转向,还是不能直接用来打仗。

又过了数百年,人们终于发明出了一种轻便的轮车:它只有两个轮子,而且轮子不再是一整块实木,而是由车辐支撑,车厢也更轻巧了,能容纳至少两三个人,那这样就可以组成一个作战单元了。

马拉战车还意味着军事帝国的崛起,因为制造战车是一件很复杂的事情,复杂到需要一整个帝国的各个产业部门和技术工种互相配合。

制造一辆战车,需要冶金、制作木器、鞣皮、饲养牲畜、还包括加工动物的骨、角、筋等等;要组建一个战车部队,那还需要马夫、马具工、车轮制造工、细木工、制箭匠等等次级专家。

中国人古人感叹说:“一器而工聚焉者,车为多。”一种器物呢,制造工种需要用到最多的,那就是车了。显然,只有高度成熟的国家级别的政治体才能够制造并维持一支战车部队。战车就成了塑造早期帝国最重要的力量之一。

马拉战车的速度可以快到什么程度呢?据专家说,本来牛车的速度仅仅是每小时3、4公里,而这种轻便的马拉轮车,移动速度能达到每小时30公里以上,整整提高了10倍。空前提高的移动速度一下子改变了人类的命运。

公元前第二千纪以来,驾驭战车的武士带着他们的语言、金属加工技艺和惊人的好战性横行在欧亚大陆,成为那个时代最主要的移民景观。甚至有学者认为,金属加工技艺和马拉轮车是说印欧语 的人群最终向整个欧亚大陆扩散的主要基础。

这些贵族驾驭战车,驮载起了早期文明众多著名的帝国。

比如说,公元前18世纪初,美索不达米亚的阿莫里特王朝,就被来自伊拉克和伊朗之间北部山脉的族群蹂躏,这些侵略者驾驭着战车,一百多年后就成了两河流域的霸主,古巴比伦王国就此诞生;

比如说,公元前1700年,闪米特族裔的喜克索斯人渗透进入尼罗河三角洲,他们驾驭着战车,仅用了短短26年,就建立了埃及第十五王朝;

比如说,来自东部伊朗大草原、操印欧语的雅利安人推进到印度河谷,他们驾驭着战车彻底毁灭了当地的文明,古印度进入“吠陀”时代 ;

还比如说,在黄河流域,商代中期的遗址中突然出现了大量车马坑,战车让商文明与二里头的文明陡然拉开了距离。

战车先后主宰欧亚大陆各个文明中心,整个过程竟然仅用了三个世纪。

不过,不知你发现了没有,刚刚说的这些由马拉战车的贵族武士建立的帝国,都分布在那些传统的农业世界。而我们知道,发明马拉大轮车的先民早就生活在草原上,渐渐过上游牧生活了。但是大轮车驮着的早期草原牧民,还没有能力建立庞大的战争帝国,要想深度开发草原资源并爆发出惊人的战斗力,还得靠马背骑乘技术。

骑马,意味着更多的资源

马拉战车和马背骑乘作战完全是两回事,哪怕公元前两千纪以来的战车技术已经高度成熟,想要跨骑马背作战仍然还需要再等将近一千年的时间。

古代美索不达米亚出土的图章和陶器,上面的图饰显示,有人曾经尝试跨骑马背。但是他们要么骑得太靠后,要么就太靠前,有学者认为,骑在马属动物的腰臀部位,说明他很可能骑的大概不是马,而是驴。

直到公元前9世纪,亚述人向我们展示了跨骑马背作战的新尝试。两位骑手骑乘在马的裸背上,没有任何鞍具。一位持弓,另一位应该没有带武器。当马背上的弓手准备射箭的时候,他的伙伴帮他牵挽缰绳。显然,骑士想要独立战斗还很困难,需要两位骑手配合作战。

随着马背上的弓箭手能够独立作战,军事性骑乘也发展成熟。

不过,在农耕国家能够组建大规模的骑兵部队之前,马背上的骑士主要以部落袭击的方式,展现自己高超的暴力技巧。

过去,部落民在突袭劫略邻近的部落时,难就难在抢夺物资后怎么撤退,你想,你抢了那么多东西都要背在身上,怎么可能跑得过身后轻快的追击者呢。可是一旦袭击者能骑马,那撤退的时候机动性就更强了,而且“嗖”的一下就能出现在被劫掠者身边。

骑马让草原的物质生活变得更加可靠,也更加丰富。如果没有马,人们可以利用的草场面积非常有限。一位徒步的居民只能饲养200头牲畜。可是依靠马匹,他们能够饲养超过500头。更多的牲畜意味着需要更大面积的草场,草原部落之间也出现了激烈的边界冲突。

更重要的是,利用马牛羊维生的草原部落民学会军事性骑乘之后,能够向更广阔的地理空间挺进,同时对不会骑马作战的定居部落形成决定性的军事优势。横贯欧亚大陆中部的大草原再也无法阻挡人类,反而成为能够自由流动的“草原高速公路”。

马背上的引弓之民,带着他们高超的骑乘技术和精湛的战斗技术出现在定居国家的附近。用不了多久,骑射技术高明的斯基泰人将会出现在希罗多德笔下;楼烦将出现在赵武灵王逐渐扩展的北部边疆。在那里,欧亚大陆东西两端的希腊人和中国人,带着成熟的步兵军团一起,正在等着他们。

这些故事,我们以后细说。

感谢收听,我们下次再见。

撰稿:常彧 讲述:段志强