文稿

大家好,我是周濂。这一讲我们将来探讨哲学的起源。

关于哲学的起源,古希腊哲学家柏拉图有一个非常经典的说法:“哲学始于惊奇”,后来柏拉图的弟子亚里士多德重复了这一说法,他说,不论现在,还是最初,人们都是由于惊奇才开始哲学思考的。开始是对身边所不懂的事物惊奇,继而逐步前进,而对更重大的事情发生疑问。

那么哲学究竟惊奇于哪些问题呢?

哲学首先惊奇于——外部世界是否存在?记得几年前,在新浪微博上曾经有人转过一道哲学考题:“如果有人跟你说,你现在不是在教室里参加考试,而是在睡梦中梦见自己正在考试。你可以从哪些方面证明他是错的?试论证。”

虽然有人咬牙切齿地悲呼:“这道题真心做不来啊!能动手甩那人一耳光子吗!”但是这条微博被狂转5000多次的事实足以证明,这道考题深深触动了每个人与生俱来的怀疑主义神经:人生是否是一场大梦?外部世界真的存在吗?

哲学还惊奇于“他人的心灵”的问题,如果现在你的身边坐着朋友,请转过头掐掐他的脸蛋儿,认真地凝视他的双眸,并且问你自己这样一个问题:你是怎么知道你的朋友是有意识、有灵魂的?他有没有可能是一个机器人?虽然可以与你对答如流,但其实都是电脑程序设计的后果。

哲学还好奇于“身心问题”,你的心灵是一种与你大脑完全不同的东西,还是说它就是你的大脑本身?苏格拉底经常声称自己的灵魂听到了神喻的召唤,他是真的听到了,还是说是脑部神经病变产生的幻觉?

除此之外,哲学还惊奇于语词的意义问题,自由意志是否存在、对与错的标准、公正问题、死亡问题、以及生活的意义,等等。

总之,就像尼采所说的:“从不中止对异乎寻常之事去经验,去看,去听,去怀疑,去希望和梦想,这个人就是哲学家。”

哲学的“死狗”,在特定的时刻死而复生

哲学的问题有很多,这些问题有两个特点,首先它们是反思性的,是对现实和经验的反思,比方说,我现在究竟是梦见自己坐在中国人民大学的办公室里录音,还是真实地坐在这里?按照普通人的认知习惯,这一点毫无疑问,但是哲学家会尝试着跳出来回看这个状态,并且发出疑问:我到底是真的坐在这里录音,还是一个梦境,对于这一点我到底能否给出一个有效的理性论证?

其次,这类问题基本上是针对最一般性的范畴或者说超级概念提问的。打个比方,我们在和恋人在一起的时候,常常会对如何打发时间发生争执,女孩子说我想要看电影,男孩子说我更想看球赛,女孩子说我觉得岁月静好是人生最大的幸福,男孩子说我更倾向于一个充满可能性的生活,你们就这么不断地争论下去,直到突然发现原来归根结底是因为彼此对于幸福的定义和理解不同,这个时候你们已经从日常拌嘴进入到某种层面的哲学讨论。

与幸福类似,时间、空间、存在、美、爱和死亡都是这类的超级概念。有一次,我四岁的女儿问我,爸爸现在几点了?我说现在九点半。这是我们在日常生活最常遇见的对话,一点都不足为奇。但是她接着又问,可是,爸爸,时间是什么呢?这个问题立刻就有了哲学的意味,为什么?因为她现在追问的是最一般性的超级概念的定义。关于时间,中世纪著名的神学家奥古斯丁话说:时间是什么?你不问我的时候我对它非常的清楚,你一问我,我反而茫然不知了。

这就联系到了此类问题的第三个特征,它们都是没有标准答案的。如果我们现在把三个马哲的老师、三个中哲的老师以及三个西哲的老师让他们争论上述问题,三年以后,你会发现,他们仍然不会达成一致的意见。

正因为哲学问题有上述三种特征,德国哲学家黑格尔才把哲学史形象地比喻为一个“厮杀的战场”,“堆满着死人的骨骼。” 这个说法稍微显得有些鲜血淋漓少儿不宜,黑格尔真正想说的其实,哲学总是在自我批判和自我否定中发展的,整部人类哲学史充满着哲学家们互相批判、互相推翻、互相取代的斗争。

莱辛 曾经在一次对话中说:“现在人们谈起斯宾诺莎

曾经在一次对话中说:“现在人们谈起斯宾诺莎 ,总像谈论一条死狗。”黑格尔听说了这句话,一直念念不忘,他毕生的追求就是终结哲学史上没完没了的纷争,避免斯宾诺莎的结局。但是令他万万没有想到的是,在他离世后仅仅几十年的功夫,黑格尔自己也变成了时代的“死狗”。

,总像谈论一条死狗。”黑格尔听说了这句话,一直念念不忘,他毕生的追求就是终结哲学史上没完没了的纷争,避免斯宾诺莎的结局。但是令他万万没有想到的是,在他离世后仅仅几十年的功夫,黑格尔自己也变成了时代的“死狗”。

曾经在一次对话中说:“现在人们谈起斯宾诺莎

曾经在一次对话中说:“现在人们谈起斯宾诺莎 ,总像谈论一条死狗。”黑格尔听说了这句话,一直念念不忘,他毕生的追求就是终结哲学史上没完没了的纷争,避免斯宾诺莎的结局。但是令他万万没有想到的是,在他离世后仅仅几十年的功夫,黑格尔自己也变成了时代的“死狗”。

,总像谈论一条死狗。”黑格尔听说了这句话,一直念念不忘,他毕生的追求就是终结哲学史上没完没了的纷争,避免斯宾诺莎的结局。但是令他万万没有想到的是,在他离世后仅仅几十年的功夫,黑格尔自己也变成了时代的“死狗”。有人也许会问,既然如此,我们今天为什么还需要读柏拉图、读亚里士多德、读康德和黑格尔?我愿意用以赛亚·柏林 的话来回答这个问题,他说:“哲学不是一种累积性的学科,古代那些基本的哲学思想、观点、理论和见解现在仍然是哲学的中心内容。”

的话来回答这个问题,他说:“哲学不是一种累积性的学科,古代那些基本的哲学思想、观点、理论和见解现在仍然是哲学的中心内容。”

的话来回答这个问题,他说:“哲学不是一种累积性的学科,古代那些基本的哲学思想、观点、理论和见解现在仍然是哲学的中心内容。”

的话来回答这个问题,他说:“哲学不是一种累积性的学科,古代那些基本的哲学思想、观点、理论和见解现在仍然是哲学的中心内容。”累积性意味着进步和发展,意味着用一种标准答案来替代一种错误答案,用一种绝对正确的解释来替代另一种错误的解释,现代科学就是如此,而哲学不然,那些曾经一度被认为是“时代的死狗”的哲学家,在特定的时候会死而复生。

有些人也许会因此感到困惑,没有标准答案的问题多么的不解渴啊,但是在我看来,恰恰是这些没有标准答案的问题才是最有意味和最让人着迷的问题。

外部世界是否真的存在?

在接下来的时间里,我将简单地探讨一下其中的两个问题,外部世界是否存在,以及对与错的标准。

外部世界是否真的存在?坦白说,关于这个问题,古往今来,没有一个哲学家曾经拿过满分。比如康德就曾经感叹说,人类理性至今无法完备地证明外部世界存在,这是“哲学和人类普遍理性的耻辱”。法国哲学家笛卡尔也曾经说:“没有任何可靠的迹象,使人能够将清醒与睡梦加以区别。”

那么究竟应该怎样回答这个问题呢? 让我们来看看英国哲学家罗素提交的答案。

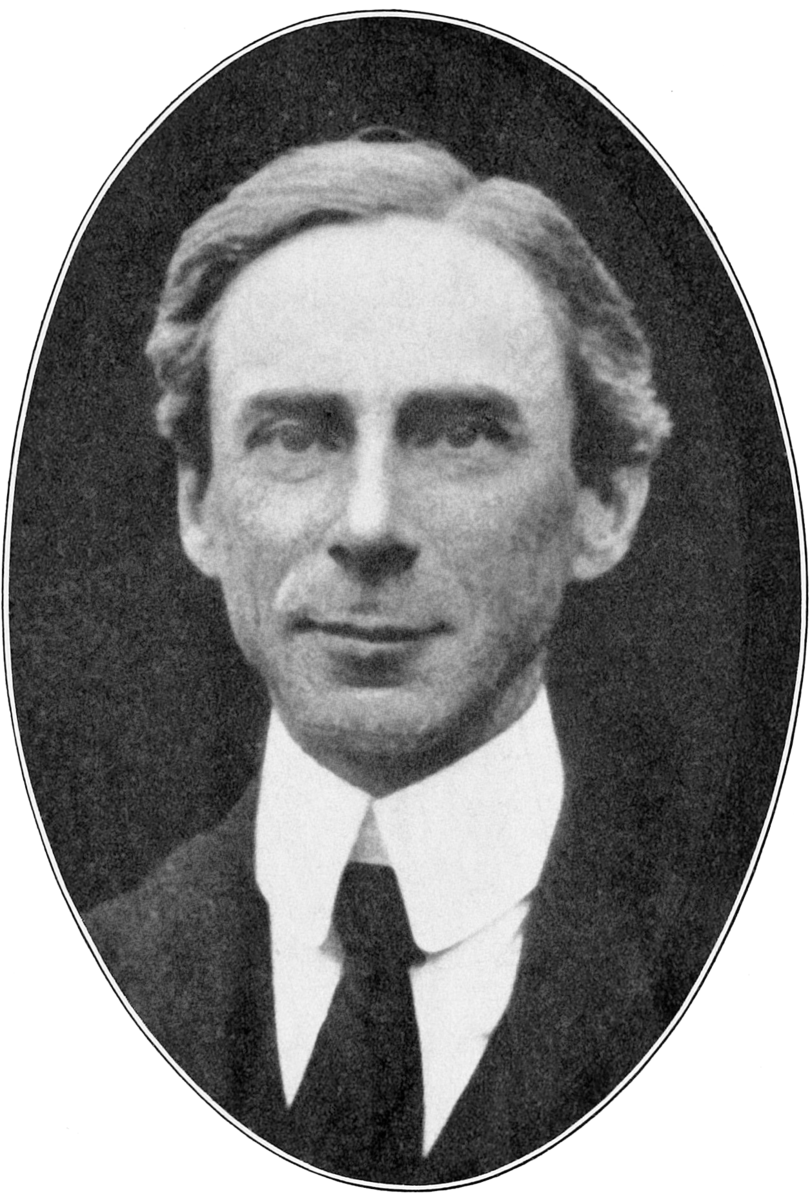

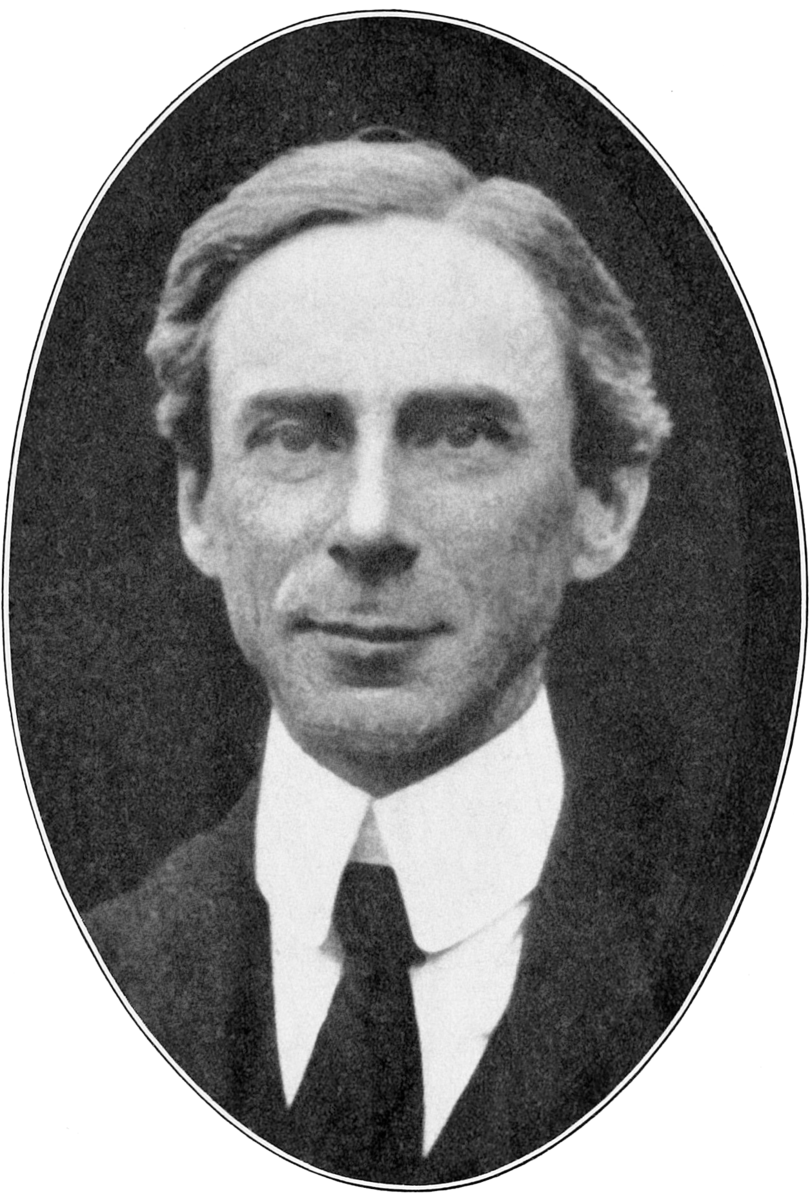

伯特兰·亚瑟·威廉·罗素(Bertrand Arthur William Russell, 1872年5月18日-1970年2月2日),英国哲学家、数学家和逻辑学家,致力于哲学的大众化、普及化,著有《西方哲学史》。

罗素指出,虽然我们可以假设“人生就是一场大梦”,这在逻辑上完全是可能的,但与此同时,我们也没有理由来认定它就是唯一正确的回答。事实上,相比我们的常识假设,梦的假设过于复杂。

什么是常识假设?常识的假设是外部世界存在着,并且睡梦与清醒是截然不同的,我们在真实的世界里工作、生活、恋爱、结婚、生子,哪怕在睡梦中发生的事情在荒诞不经,比方说上一秒还被海盗追杀,下一秒就与公主成亲,这一刻还在北京,下一刻就飞到了外太空,但是只要一睁开眼睛,我们就可以重新回到完整扎实的现实世界。

但是如果我们接受了梦的假设,那就需要给这些十三不靠的情节提供非常多的解释,才可以把它们说圆了,相比之下,我们的常识假设要比梦的假设更加简单,也更加系统与和谐。正是因为这个原因,罗素认为,我们应该接受常识假设,也即外部世界是不依赖于我们的感觉而独立存在的。

你也许会说,等等,罗素好像并没有真正回答外部世界是否存在这个问题啊!

你说的没错,罗素的确没有正面回答和论证外部世界是否存在这个问题,事实上,罗素本人也承认,在某种意义上说,“我们永远都不能证明在我们自身之外和我们经验之外的那些事物的存在。”“我们本来就不是凭借论证才相信有一个独立的外在世界的。 我们一开始思索时, 就发现我们已经具有这种信念了:那就是所谓的本能的信念。”

罗素把问题转化成了两种不同解释的比较。他的工作是比较“梦的假设”和“常识假设”这两种解释的优劣高下,而标准则是看谁更简单、更系统以及更和谐。

这让我想起英国著名的理论物理学家霍金的一个说法,他说,普通人常常会认为哥白尼证明托勒密是错的,但其实并非如此。哥白尼的日心说并不比托勒密的地心说更接近事实。这只是两种不同的解释模型。

人类既可以假定地球静止,也可以假定太阳静止,不管是哪种假定,都可以用来解释天体运行。那为什么哥白尼系统最终取代了托勒密系统呢?霍金认为,哥白尼系统的真正优势在于,假定太阳处于静止位置的时候,由此推导出来的运动方程要简单得多。有没有发现霍金的想法与罗素的想法惊人的相似?

有些人可能会不满于这样的回答,认为这是在逃避真正的问题。但是也有人会认为这样的回答打开了一条全新的思路,一方面它不会落入到独断论的陷阱里,另一方面又不至于落入到相对主义的窠臼中。

接下来我再问大家一个问题,让我们姑且假定外部世界是存在的,那么什么东西是最真实的存在?我在人民大学上课的时候,经常会给学生提这个问题,我会给他们提供几个备选的答案,如果各位听友手中正好有笔,不妨也稍微做个记录。

1. 坐在你身边的朋友;

2. 你坐的椅子;

3. 数字2;

4. 上帝;

5. 天使;

6. 周杰伦的音乐;

7. 你昨晚的头痛;

8. 人权;

9. 电子;

10. 你的梦;

请你从0到10给以上选项打分,最真实的东西打10分,最不真实的东西打0分。你可以仔细思考一下你打分的标准到底是什么?你一定要特别注意的是,万万不可仅仅因为个人的好恶来打分,比如你恰好不喜欢你身边的这个朋友,于是你就报复性地给他打了零分。

好,如果你现在已经打好分数了,那么请问你给哪个选项打了最高分10分?为什么?

我记得在人大的课堂上有同学曾经给椅子打了10分,理由我就坐在这张椅子上,我非常真实地感受到了它的存在。有的同学则给上帝打了0分,理由是上帝看不见也摸不着,我从来就没有感受到它的存在,所以它的真实度是0。这些同学的回答都比较侧重于经验主义,在他们看来,唯有我们的感官所能感知到的东西才是真实的存在。根据我的教学经验,大多数人都是不假思索的经验主义者。

当然也有人会给上帝打十分,他的理由是虽然上帝看不见也摸不着,但是上帝就其定义而言是全知全能全善的,所以它应该是最真实的存在。

其实无论你打的是什么分数,关键在于,你要给出打分背后的理由,进一步的,你还要综合考虑其他的打分,尽量保持理由的一致性。

最真实的东西的标准是什么?在这里我可以给你们提供两个回答:

1. 是那种其余事物都要依赖于它而它本身不依赖于其余任何事物的东西;

2. 是那种本身不会被创造或者被毁灭的东西

你们仔细想一想,是不是可以接受这两个标准呢?

对与错的标准是什么?

接下来我们简单探讨一下对与错的标准。有一个广为流传的思想实验,一列火车从远方驶来,左边是一条正在使用的铁轨,上面有五个小孩正在玩耍,右边是一条已经被废弃的铁轨,上面有一个小孩在玩耍,此时你正好路过这里,手边有个扳道装置,请问你会选择让火车改道,驶向那条被废弃的铁轨,从而压死那一个小孩,还是说你会听任火车继续前行,从而压死那五个小孩?

如果你是效益主义的支持者,你会选择让火车改道,因为效益主义的基本原则是,一个道德上正当的行为乃是能够实现效益最大化的行为,显然拯救五个小孩的性命要远比拯救一个小孩的性命能够产生更大的效益,所以效益主义者的选择是让火车改道。

但是也会有反对者指出,那个在废弃铁轨上玩耍的小孩没有做错任何事情,改变火车的轨道,是对他的正当权利的严重伤害。而效益主义最大的问题就在于,为了多数人的利益伤害少数人的权利。

以上是最常见的两种回答。在这个案例上,我还听到过更多五花八门的回答,比方说,有三种选择不改道的理由。

1. 在正在使用的铁轨上玩的孩子们当然知道铁轨正在使用,如果他们听到火车鸣笛,自然会跑开的。

2. 火车铁轨之所以被废弃,肯定是因为它不安全。如果改道,会把整车的乘客置于危险之中,当你试图牺牲一个小孩的生命来挽救五个小孩的时候,很可能是在用整车的乘客来挽救这几个小孩子。

3. 如果选择改道,就会压死那个遵守规则的小孩,这是在惩罚做对事情的人,虽然这个做法会在这个特定的案例上满足了效益最大化的原则,但是会给整个社会传达一个错误的信息,人们因此不再遵守各种规则,反而会伤害社会整体的效用。

我想问的是,你觉得以上三个理由成立吗?为什么?我自己的判断是,前两个理由虽然有趣,但却与这个思想实验并不相关,因为他们自行脑补了太多的情节,从而错失了这个思想实验的问题意识。相比之下,第三个理由则很好地推进了这个思想实验的问题意识,对于效用主义有着进一步的思考和反省。

这一讲的内容有些烧脑,最后我想跟大家说两个观点。首先,我们这门课程属于通识教育的范畴,这类教育有一个本质性的特征,那就是:“当你接受了教育,又把当初学到的内容忘记后,最后还剩下的东西”。这最后剩下的东西是什么?我想应该就是陈寅恪先生所说的“独立之精神,自由之思想”。

自由思想的旅途漫长而曲折。你们与我一样,都有权利指着其中任何一片风景说出你的喜恶和判断,但是在表达完你的立场之后,你还有责任说出这个立场背后的道理与理由。

我特别认同日本学者内田树的这句话,他说:“对于一个论点,赞成也好,反对也罢,对于为什么会做出这样的判断,一个人应该能够讲述出自己形成这个判断的经过。只有面对这样的人,我们才可能和他进行谈判、交涉。无法与之交涉的人,并不是因为对自己的意见十分确信而‘不愿做出让步’,而是因为不能讲述出自己意见的形成过程而‘不愿做出让步’。”

其次,哲学是一个动词而不是一个名词,哲学的本质不在于掌握真理而在于寻找真理。同理,我们这堂课也不是在传授哲学(philosophy)的知识,而是吁请所有的听友一起来进行哲学的思考(philosophizing),你们不只是被动地收听,更要积极地参与并且建设。

好了,今天我们就说到这里,我们下一讲再见。谢谢大家!