大家好,我是杨照。

历史的功用只是“以史为鉴”吗?

在“重述中国通史”第四季的一开始,要问大家一个很根本的问题。

在今天这样的一个时代,我们学历史要做什么?我们能从历史之中学到什么?

对于这个问题,过去有很简单的标准答案,那就是“以史为镜”(《旧唐书·魏征传》),历史作为我们的借鉴,从历史中看到以前的人做了对的事,我们就知道可以模仿;倒过来,古人做了带来可怕后果的事,我们也可以因而进行提防和避免。

但是这样对待历史的态度中,存在着一个盲点,如果一直都抱持着“古为今用”的用意来看待历史,我们会把太多的自我读进历史里,以至于忽略、遗忘了历史人物他们的生活、他们面对的情境,他们更深刻的价值观念等等,其实和我们很不一样。从“古为今用”出发,我们很容易对古人的行为赋予自以为是的现代解释。我们会很自然地就认定,过去和现在的类似行为,就意味着背后会有相同的动机。

用这种方式学历史,我不得不提醒大家,就会有一个严重的问题——我们没有真正看到时间因素所产生的重大变化和差异。这是我不断试图要提醒大家的,即使是看待中国历史,即使是看起来这些人所使用的语言文字,他们所遵行的社会习俗和我们很接近,我们都不应该先入为主地认定他们就是和我们一样的。

历史不应该只看到“同”,只要找出古人和我们一样的地方,得到今天当下有用的教训;历史更要看到“异”,要察觉并且去思考,为什么古人和我们不一样,而且有时会那么不一样。从“求异”的角度看历史,推到极端,我们可以把每一个历史时期都当做是一个“异国”或一种“异文化”。那是一个独特的社会、文化体系,有他们那个时代特殊的观念信仰、经济生产以及权力支配等。没有两个社会、两个时代会是用完全一样的方式组构的。

但“求异”也会有求异的问题。求异,会在历史里突显地看到和我们不一样的现象,历史不小心就会变成了搜罗珍奇的行为,将所有和现实不一样,在今天我们不会做的行为集合在一起,这很热闹很有趣,但如此一来,历史也就很容易失去了和现实生活之间的关联,也就是失去了鉴戒、协助我们处理当下现实的功能。如果那样,历史会变成单纯的curiosity,就是好玩、好奇,搜集不同各式各样的蝴蝶,那当然也很值得做,可是你搜集了再多的蝴蝶,知道这个世界上有那么多的蝴蝶,并不会改变你自己是一个怎么样的人,不会改变你的行为, 这和我们过去所了解的历史知识也不太一样。

过去中国传统史学太过于强调“古为今用”,很容易就陷入“求同”的这种知识盲点中,因而我们必须转而提醒“求异”的重要性,不过如果“求异”过度了,就变成以“猎奇”的眼光来看历史,那么历史又会因为和现实无关,而变得琐碎、边缘。

我们应该试着在这两个极端之间找出一条迂曲的路,不会是直的,不会是那么明显又简单的一条路,要让历史能够对我们如何在现实中活着有帮助,但却不是以那么直接、那么粗糙的方式发挥作用的。

在求同和求异中,找到一条合适的路

比如看到了项羽威胁刘邦要杀他的父亲时,刘邦的反应是:“你曾经和我想约为兄弟,所以我爸爸也就是你爸爸,如果你一定要杀了你爸爸把他煮成羹来吃,别忘了分我一碗!”在这个历史事件中,我们能学到什么?有人从刘邦后来得了天下,打败了项羽的结果,就简单地推论:这意味着要成大事,爸爸可以不要!

是吗?这就是对于历史粗糙的利用。如果历史给的是这种教训,如果我们用这种方式依循历史教给我们的,那很可怕吧?历史教训不应该是这种短视的模仿,而是需要稍微多用点心,去探究发生这件事的那个社会、那个时代,来分析刘邦会如此选择的动机,接着还要尝试着回答这和刘邦后来取得天下,到底有还是没有关系,如果有又有怎样的关系。

因此,历史的第一步,是搜集了各式各样不同的人类行为,和我们现实中习以为常的很不一样的另类的、不同的行为,刺激我们清楚地明了——别以为你知道人,人远比你想象的复杂得多。从搜集有差别、相异的行为出发,我们再进一步去解释为什么会有这样或那样的行为。慢慢地,也许我们会有机会在这五花八门,令人眼花缭乱的行为中,归纳出一点因果规则来。

对我们真正有帮助的,不是直接行为上的借鉴和模仿,而是深入了解了人类行为的因果,掌握了什么样的原因会带来什么样的行为反应,于是我们才多增加了一点智慧,比较能够准确地预期在人的互动领域中可能会发生什么事。

王莽对天命观念的利用

两汉之际,表面上看,是王莽取代了西汉,建立了新朝,之后的短短十几年,刘秀又灭亡了新朝,在洛阳重新建立汉朝,于是出现了东汉(“后汉”)。然而王莽的崛起并非理所当然,也同时由于王莽新朝的种种变革,影响了后来东汉时期的政治统治。

我们这个系列节目从中国的新石器时代,也就是文明的起源开始谈下来,谈到这一季我们要从西汉正式进入到东汉。那“从西汉到东汉”简单看一下,西汉、东汉这两个词,有一个字是一样的,就是“汉”,有另外一个字是不一样的,一个是“西”,一个是“东”。

所以从西汉到东汉,最简单的一个历史的变化,就是同样的一个汉朝,它从西边搬到了东边,这是顾名思义,我们能够看到的一个变化。但是所有顾名思义我们通常都要小心一点,一定没有那么简单,没有那么理所当然。

比如说,“汉”,从西汉到东汉,“汉”都没变,有什么文章可以做吗?这里面大有文章,这个“汉”字,毕竟代表了在时间流逝中发生了的重大的变化,不是那么单纯地只是把国都换了个地方而已。

回溯到上一季我们所讲的,尤其是我花了很大的力气讲王莽,为什么要讲王莽,就是要让大家了解,王莽的兴起,有很大一部分并不是王莽个人的力量,并不是因为王莽特别聪明,能力特别强,也不是因为王莽特别奸诈、特别坏,王莽是趁着一个势头上来的,重点在,这是一个什么样的势头?

而这个势头其实是西汉王朝自己官方所种下来的“因”,这里面最核心最重要的一件事情就是——独尊儒术。

汉武帝“独尊儒术”,把孔子和孔子的主张订定为朝廷的政治意识形态的标准答案。但问题来了,孔子活在一个分裂、败坏的封建时代,他的梦想就是阻挡分裂、败坏的趋势,恢复一个完整、不变的周代的体制。换句话说,孔子的思想是为了处理分裂处境而产生的,却在西汉时被套用在一个大一统、而且越来越集中的帝国上。

于是有一部分因为为了因应分裂而来的孔子思想,在西汉就在帝国意识形态中埋下了危险的威胁。例如说很核心的“天命”的信仰。孔子为什么要强调“天命”?因为他所处的,是周天子权力下降,诸侯们不再尊重周天子,各自作为的时代,周天子作为“共主”来维持封建诸国秩序的功能大减,要防止更进一步的失序,必定要有可以管辖诸侯的新的权威不可。

强调“天命”,是凸显解释为什么即使周天子现实力量薄弱,大家还是应该遵奉服从周天子。因为周天子拥有“天命”,自从“翦商”之后,“天命”就从商移转到周,保证、维持了周天子的共主权威。从《尚书》保留的记录上看得出来,周朝新建立时,“天命”观念一度很重要,但一旦新政权稳定了,完整的封建制度也得以正常运作了,就没有理由需要一再强调“天命”。是要到了正常运作明显出问题的春秋后期,孔子才需要重新标榜“天命”,意图以“天命”的抽象信仰来维系摇摇欲坠的封建秩序。

“天命”一度存而不论,到了孔子又拿出来被特殊地强调。西汉崇奉孔子,将孔子夸张地神格化,同时也将孔子的思想“现实化”,孔子不再是一个历史人物,也不再只是提供历史的榜样,而是被认为代替汉朝接受了“天命”,又为汉朝先行订定制度规则,于是奇怪地,汉朝等于是转而将自身的权力合法性建立在孔子,以及孔子所承受的“天命”上。

如此一来,就开了王莽篡汉的根本途径,那就是利用经学和孔子,利用大家对于“天命”的信仰,将孔子拉到自己这边,连带地也就能够占据孔子的“天命”了。汉朝的合法性基础如此就不只被侵蚀了,而是在来不及进行修补前,就整个被王莽转手拿走了!

谶纬之学与西汉、东汉的交替

为了因应高涨的“天命”信仰,汉平帝去弄了一个“再授命”,重新得到“天命”,结果呢?反而表现了连刘姓皇帝都没有办法掌握“天命”,更凸显了“天命”是会转移的,而且在当时的环境下,是随着孔子思想转移的,谁最像孔子,最有资格继承孔子,就最有机会得到“天命”。

王莽借此崛起,但他的尊古、复古措施,真的是“食古不化”,彻底破坏了社会运作的机制,引起大乱,于是终极、至高的皇帝权威又瓦解了,下一波抢夺终极权威的状态又出现了。于是大家不只要用武力来争胜负,同时也要争“天命”。

在这波混乱中崛起的人,谁都没有王莽那样的经学背景,有那种背景的人也无力参与战场的厮杀吧?所以“天命”落在谁家,主要就要靠“图谶”了。“图谶”是一种预言的形式,“图谶”的力量根源于汉代各种神秘“数术”的发展。西汉一朝,占卜、算命、看相都很发达,由武帝朝爆发的“巫蛊案”我们也可以看得出来,祝诅、厌胜信仰也很流行。

发达、流行到不只预言自身,还习惯预言天下大势。当西汉末年社会混乱时,朝廷上则进行着政治势力的斗争,朝廷以外,民间其实也在进行着另一场“预言之战”。各种预言蜂起,争夺众人的注意与相信。在这三、四十年的过程,政治势力争斗和预言声望争斗,彼此纠结,必须要能在两方战场上都胜出,利用这两方战场所得互相加强,才能在混乱中脱颖而出。

“西汉”灭亡,后来又出现“东汉”,正是这种“预言战争”下合理的结果。不是每个人都能够说服别人自己拥有“天命”,在混乱中,大部分的力量是零碎的,一边参与一边观望来进行联盟的选择。最好的选择是什么?是最有机会赢的那个人,是从预言上看,最有机会取得皇帝大位的人。预言有着自我实现的加强作用,有越多人相信的预言,就会吸引越多人投靠过来,自然声势就越高,连环地争取到更多的支持,最后就实现了获胜的预言。

什么样的预言看起来比较可信?最好是有点现实基础的。不同预言说一个乡里流氓、一个大地主和一个刘姓宗亲会成为未来的皇帝,哪一个比较有说服力,能吸引比较多人相信?当然是最后一个。刘姓有一个巨大的优势,用今天的流行观念来说,他们是一个大品牌,拥有最高的品牌辨识度。人人都知道刘家,人人都记得刘家当皇帝的旧时代,和其他从来没听过的人相比,他们当然能取得更多的注意与基础信任。

所以,以刘家当主角的预言,容易被注意被相信,很自然地,这类的预言就会大量产生。不同来源的预言指这同一个方向,又使得预言看起来有力、可信了。

这是群众心理学,使得刘家取得了优势,容易号召依附,当然依附的人越多,声势越旺,也就循环引来了会有更多人相信“天命”就在这里。最后天下落在刘秀手中,重新恢复了“火德”,明白地是继承前汉,于是,后世历史的固定看法,就将这四百年看做一个完整的汉朝,只是中间出现了一些波澜,多了新朝的这一段小小的插曲。

但这样的传统看法,很容易让我们忽略了造成“东汉”继承“西汉”事实,在这个过程中有一些没那么理所当然的因素。

定都洛阳与东汉的整体局势变化

另外一项,则是由迁都引发的连锁反应。 从西汉到东汉,国都由西边的长安搬到了东边的洛阳,这是为什么?这是干什么?这个位置的搬迁,对东汉和匈奴关系产生了什么连带的影响呢?以及由于匈奴南下造成的中国人口大迁徙,又造成了怎样的历史后果?

钱穆先生在《国史大纲》提出的精彩论点之一,就在于提醒我们注意中国文明的重心两千年来的持续变化。这文明重心从黄河河套区开端,两千年后,清朝末年,从经济生产数据到科举考试登榜名单到革命人士的籍贯分布,方方面面都显示中国文明、社会的重心已经偏在长江以南到珠江流域的地区了。

而中国文明重心南移的起点,就是东汉。表面上看,政治中心是从西边移向东边,但各项因素的综合作用下,有另外一个人口移动的潮流,那是由北而南的移民。东汉的人口分布状况,明显地和西汉很不一样了。

所以在这一季的节目当中我们会特别地重视,为大家呈现“同”中之“异”、“异”中之“同”。东汉在政治与社会的结合上其实和西汉如此得不同,我们必须要特别突显地去体会。

另外一部分,大家都知道东汉结束了之后,进入到三国。三国和东汉在政治、军事、社会上面好像都非常的不一样。然而,我们在“异”当中应该要看到“同”,看到什么呢?

那就是看到三国魏晋之所以呈现出这样的一种面貌,相当程度上它有一条线和一个脉络是源自于东汉的社会组织变化的。所以东汉和三国魏晋两个时代之间“同”中之“异”、“异”中之“同”,我们会一直不断地在节目当中为大家强调和突显。

另外因为这一段时期历史的一个重心发生在土地上,所以土地农业作为历史变化的一个根本的因素,豪族是如何兴起,如何产生了作用,怎么样跟土地生产、农业的改变、土地和农民之间的关系、土地和商业买卖之间的关系发生作用。这是我们这一季节目当中另外为大家选择会有所突破的角度。

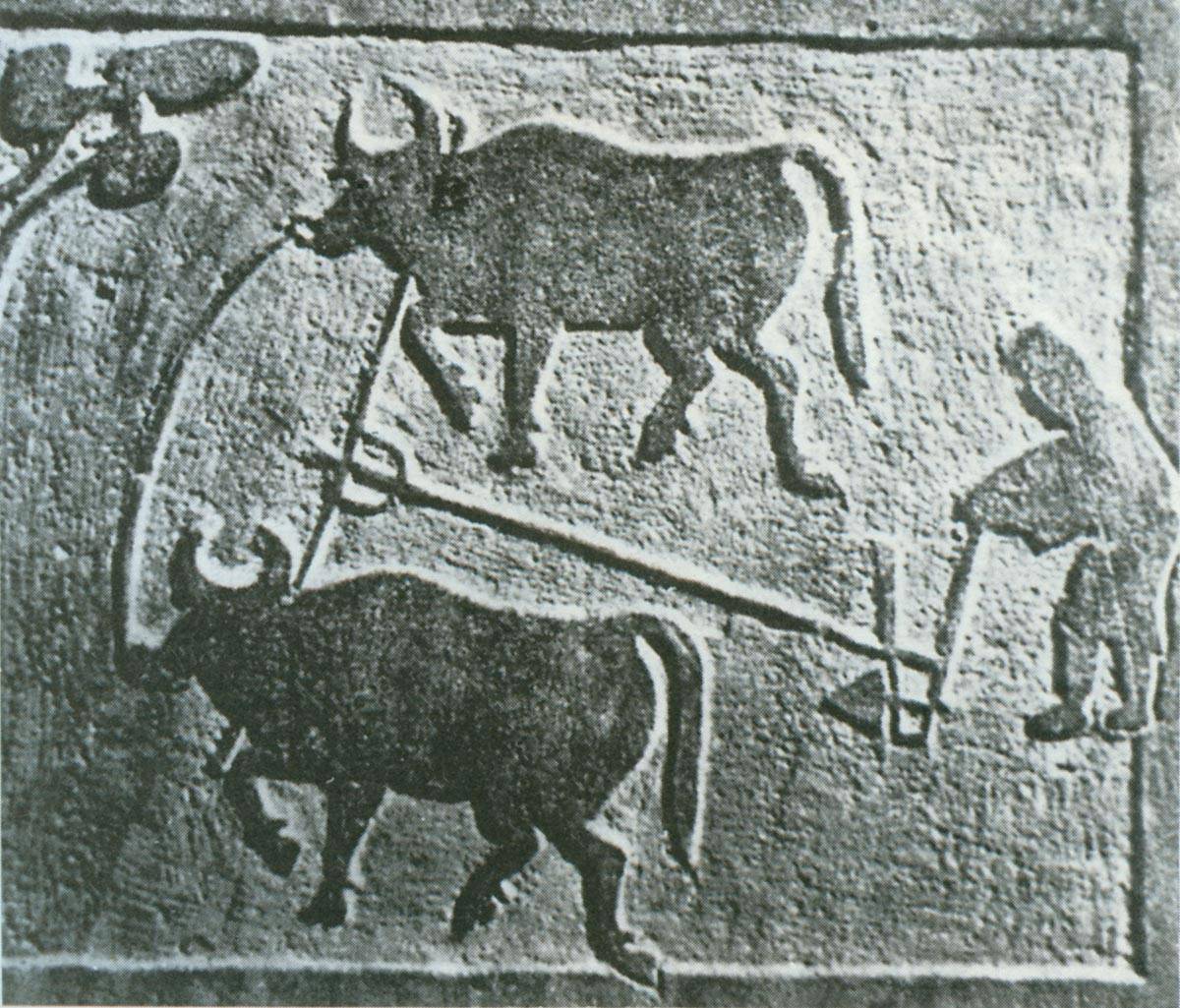

东汉时期的农业耕种图示

还有另外一项特色就是希望带领大家能够看到思想,这听起来好抽象。思想在这段时期当中,虽然好像看不见摸不着,但是发挥了非常巨大的力量。

我们能够从历史当中学到什么?我们能够学到历史如此的丰富,可以让我们一直不断地挖掘,那不断地进行挖掘,就挖到了古人表面的行为背后更复杂的心态动机,乃至于生活当中的各种观念和信仰。一旦用这种方法了解了古人,等于擦亮了另外的这一面的镜子,映照出来的不是那么简单的我们跟古人行为的相似性,而是我们作为人,你是不是也真的能够体会了解当前包括你自己在内做了什么,行为背后有多么复杂的心理动机,还有牵涉到多么复杂的信仰跟观念。

感谢你的收听,我们下次再会。